婚活カウンセラーブログ

月間記事ランキング

1

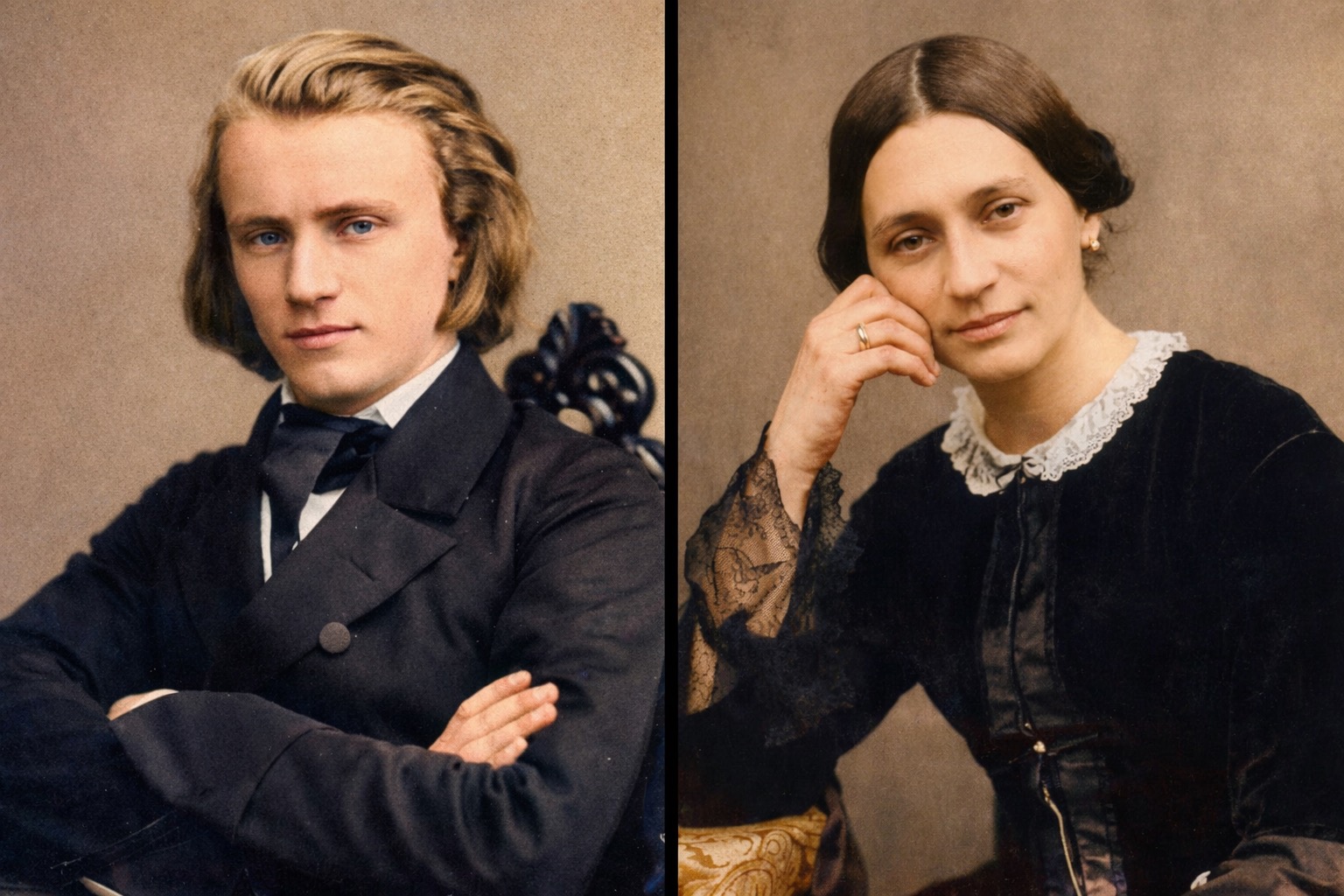

1クララとローベルト・シューマン ――愛が芸術を超え、芸術が愛を壊した日々 http://www.cherry-piano.com

序章 クララ・ヴィークの指先は、幼いころからあまりに正確だった。 正確である、というより―― 「揺れない」指だった。 八歳で初めて公の舞台に立ったとき、聴衆はその正確さに驚嘆した。 だが、真に異様だったのは技術ではない。 拍手の嵐の中にあっても、彼女の表情がほとんど動かなかったことだ。 あたかも、拍手も賞賛も、すべてが「彼女の外側の出来事」にすぎないかのように。 父フリードリヒ・ヴィークは、娘を天才として育てた。 だが同時に、ひとりの人間として育てることは、意識的に避けた。 感情は、音楽の敵である。 動揺は、演奏の敵である。 迷いは、才能の敵である。 父はそう信じていた。 だからクララは、 泣くことも、笑うことも、ためらうようになった。 音楽の前では、感情を持つことさえ、どこか罪のように思えた。 彼女の日記には、十二歳の少女の言葉が残っている。 「私は賞賛されている。 けれど、私は“私”として愛されているのだろうか。」 この問いが、のちに彼女の人生全体を貫くことになるとは、 この時点では、まだ誰も知らない。 ただひとつ確かなのは、 この少女がすでに、「音楽のための人生」を生き始めていたということだった。 そして、その人生に、 やがてひとりの青年が静かに入り込んでくる。 ローベルト・シューマン。 内気で、優柔不断で、しかし異様なほど深く、世界を感じ取ってしまう青年だった。 彼がヴィーク家の扉を叩いたとき、 クララはまだ十一歳だった。 その出会いが、 やがて「愛」と呼ばれるにはあまりに長く、 しかし「運命」と呼ぶには、あまりに残酷な時間を連れてくることになるとは―― このとき、まだ誰も知らなかった。 第Ⅰ部 出会い ――才能が才能を見出してしまった日 クララがローベルトを最初に「意識した」のは、 彼が話していたからではなかった。 むしろ逆だった。 彼はほとんど、何も語らなかった。 ヴィーク家の客間に現れた青年は、どこか所在なげで、身体の輪郭が曖昧だった。 椅子に腰かけても、部屋の空気の中に溶け込んでしまいそうなほどに、存在感が薄い。 しかし、ピアノの前に座った瞬間だけ、すべてが変わった。 音が出た。 だがそれは、ただの音ではなかった。 まだ粗削りで、技術も万全ではない。 それでも、その音には「感情が宿っていた」。 いや、正確には――感情を隠すことができない人間の音だった。 クララは、幼いながらに気づいてしまった。 この人は、嘘をつけない。 ローベルト・シューマンは、音楽家としては未完成だった。 だが、人間としての感受性だけは、すでに過剰なほど成熟していた。 人の声色の変化に過剰に反応する。 何気ない批評に深く傷つく。 賞賛よりも沈黙のほうに、長く引きずられる。 当時のクララにとって、それは理解不能な性質だった。 彼女は、感情を管理することを教え込まれて育ってきた。 感情は、制御されるべきもの。 演奏の妨げになるもの。 だがこの青年は、 感情を隠そうとせず、 むしろ感情のままに、音を生きていた。 それは、 彼女がこれまで一度も見たことのない生き方だった。 やがて、彼はヴィーク家に長く滞在するようになる。 正式には「弟子」という立場だったが、実際には、家族の一員に近い存在になっていった。 食卓を囲み、 練習を聴き、 夜遅くまで楽譜をめくりながら、音楽の話をする。 クララはまだ少女だったが、 次第に彼の存在が、日常の中に静かに染み込んでいくのを感じていた。 とくに不思議だったのは、 彼が自分を「天才少女」として扱わなかったことだ。 彼は彼女を持ち上げない。 誇張もしない。 媚びもしない。 ただ、真剣に聴く。 演奏が終わると、しばらく沈黙したあとで、こう言う。 「……いまの和声の移ろいは、とても美しかった」 その言葉には、賞賛というより、理解があった。 クララはその「理解」に、ひどく動揺した。 ある晩、彼女は日記にこう記している。 「ローベルトは、私の演奏を“褒める”のではなく、“聴いている”。 それが、なぜだかとても怖い。」 この「怖さ」は、 単なる戸惑いではない。 人が初めて「本当に見られている」と感じたときの、あの感覚に近い。 それまで彼女は、 父に見られ、 聴衆に見られ、 批評家に見られてきた。 だがそれらはすべて、 「才能」を見られていただけだった。 この青年は違った。 才能の奥にある、 まだ輪郭の定まらない少女の孤独を、 言葉にせず、しかし確かに見つめていた。 恋と呼ぶには、まだ早すぎる。 だが、すでに何かは始まっていた。 それは、 「尊敬」でもなく、 「憧れ」でもなく、 「愛」とも違う。 もっと根源的な、 魂が魂に触れてしまったときの静かな震えに近かった。 クララはまだ知らない。 この震えが、やがて人生のほとんどすべてを動かしていくことを。 そしてローベルトもまた、 この少女が、自分にとって単なる弟子の娘ではなく、 生涯の中心になっていく存在であることを、まだ知らない。 ただ、確かなことがひとつある。 この家の中で、 この二人だけが、すでに「同じ深さ」で世界を感じ始めていた。 第Ⅰ部・結語 才能が才能を見抜いてしまうとき、 そこには必ず、祝福と同時に、破滅の種が宿る。 理解は、人を結びつける。 だが同時に、理解ほど強く、人を縛るものもない。 クララとローベルトは、 あまりに早く、あまりに深く、 互いの「孤独」を見抜いてしまった。 この瞬間、 まだ何も起きていないように見えて、 すでにすべては始まっていたのだった。 第Ⅱ部 結婚生活の現実 ――幸福の崩壊と、愛の変質 第一章 蜜月の部屋に、すでに沈黙は忍び込んでいた 結婚という出来事は、 ふたりにとって解放であると同時に、 どこか奇妙な「密室」でもあった。 ようやく許された同居。 ようやく閉ざされていた距離が消えた夜。 同じ部屋で眠ること。 相手の寝息を聴きながら目を閉じること。 暗闇のなかで、身体の気配を確かめること。 それらは確かに甘美だった。 だがクララは、幸福のただ中にありながら、 奇妙な違和感を覚えていた。 ローベルトの身体は、彼女のすぐそばにある。 だが、彼の意識は、しばしばどこか遠くに漂っていた。 彼は夜、眠りに落ちる直前、 しばらく天井を見つめたまま動かないことがあった。 クララはそっと彼の腕に触れた。 触れた瞬間、 彼の身体がわずかに強張るのを、何度も感じた。 拒絶ではない。 だが、完全な安らぎでもない。 その微細な緊張が、 彼女の胸の奥に、言葉にならない不安を落としていく。 「私は、あなたのそばにいるのに、 あなたはどこへ行ってしまうのですか」 そう問いかけることはできなかった。 代わりに彼女は、触れる指先をほんの少しだけ長く留めた。 それが、彼女にできる唯一の問いだった。 第二章 「妻の身体」として扱われる違和感 結婚は、クララの身体の意味を変えた。 結婚前、彼女の身体は「音楽を生む器」だった。 指先は芸術の道具であり、 背中は舞台に立つための柱だった。 だが結婚後、 その身体は次第に別の役割を帯び始める。 妊娠。 出産。 授乳。 疲労。 睡眠不足。 それは「自然な営み」だったはずだ。 だが彼女の中には、どうしても消えない感覚があった。 私は、少しずつ「私の身体」ではなくなっていく。 ローベルトは優しかった。 だが彼は、「妻の身体」に対してどこか無自覚だった。 彼にとって、 クララの妊娠は「幸福の証」であり、 母になることは「女性の完成」だった。 だがクララの内側では、 まったく別の感覚が静かに育っていた。 疲労に沈んだ夜、 子どもがようやく眠り、 部屋に二人きりになったとき。 ローベルトは、ようやく彼女を「妻」として見つめ直す。 だがその視線に、かつてのような純粋な熱は宿らない。 そこにあるのは、 愛情と、 義務と、 どこか戸惑いを帯びた遠慮。 クララは、その視線を受け止めながら思った。 私は、いま、 女として見られているのだろうか。 それとも、母として、管理すべき存在として見られているのだろうか。 この問いは、やがて言葉にすらならなくなる。 代わりに、身体の奥に、 説明できない乾きだけが残った。 第三章 触れられているのに、満たされない夜 愛が深いほど、 触れ合いは単なる行為ではなくなる。 それは確認であり、 問いであり、 救いであり、 そして、ときに痛みでもある。 ローベルトは、時折、激情的にクララを求めた。 だがその欲望は、彼女そのものではなく、 むしろ「不安から逃れるための衝動」に近かった。 抱き寄せる腕は強い。 だが、そこに「彼女を見つめる意識」は薄い。 彼の内側にあるのは、 自分がまだ男であることを確かめたい焦り 壊れかけている精神をつなぎ止めたい恐怖 愛されているという実感への渇望 だった。 クララは気づいていた。 だからこそ、応えながらも、心のどこかが凍る。 私はいま、 「彼の救い」として抱かれているのではないか。 そう感じた瞬間、 その夜の温もりは、静かに意味を失う。 官能は、 身体が求め合うときに生まれるのではない。 心が触れ合うときにのみ、はじめて生まれる。 そのことを、 クララは結婚生活のなかで、あまりにも早く学んでしまった。 第四章 愛は、いつから「演じるもの」になったのか ある時期から、 クララは自分が「良き妻」を演じていることに気づく。 優しく微笑むこと。 彼を安心させる言葉を選ぶこと。 不安を悟らせないように声の調子を整えること。 夜、彼が近づいてくるときも同じだった。 身体は応じる。 だが心は、どこか遠くで静かに観察している。 いま私は、 愛しているのだろうか。 それとも、愛するふりをしているのだろうか。 この自己分裂の感覚は、 やがて彼女の中にひとつの習慣を作る。 「感情を身体から切り離す」こと。 それは生き延びるための知恵だった。 だが同時に、 女性としての感覚をゆっくりと摩耗させていく毒でもあった。 第五章 それでも、彼女は彼を愛していた ここまで書けば、 この結婚は冷え切っていたように見えるかもしれない。 だが真実は、もっと複雑だった。 クララは、確かにローベルトを愛していた。 それは疑いようがない。 彼の音楽を聴くとき、 彼の孤独を知るとき、 彼の脆さを抱きとめるとき、 彼女の内側には、 今もなお、深い共鳴があった。 夜、彼が眠りについたあと、 そっと彼の髪に指を通すことがあった。 起こさないように。 気づかれないように。 それは欲望ではない。 むしろ祈りに近い行為だった。 壊れないでほしい。 どうか、ここにいてほしい。 その願いのなかには、 妻としての愛も、 母のような慈しみも、 そして消えきらない女性としての情も、すべてが混ざり合っていた。 それこそが、 この結婚の最も残酷な点だった。 愛が、消えたから苦しいのではない。 愛が、消えないまま変質していくから、これほど苦しいのだ。 第Ⅱ部 結語 結婚とは、 ただ共に生きることではない。 互いの身体に触れることでもない。 同じ家に眠ることでもない。 「相手の内側に、触れ続けられるかどうか」―― それが、愛の持続を決める。 クララとローベルトは、 かつて確かに、魂で触れ合っていた。 だが生活のなかで、 疲労のなかで、 役割のなかで、 責任のなかで、 その接点は、少しずつ、静かにずれていった。 触れているのに、届かない。 寄り添っているのに、孤独である。 それが、この結婚の現実だった。 そして、この満たされなさが、 やがて彼女を、 「別の種類の温もり」へと、静かに向かわせていくことになる。 ――まだ、彼女自身も気づかぬままに。 第Ⅲ部 崩壊の前夜 ――精神の闇が家庭を覆い始めた日々 第一章 夜のなかで、彼は遠ざかっていった 夜という時間は、 愛する者どうしを結びつけることもあれば、 決定的に引き離すこともある。 結婚初期、夜はまだ二人のものだった。 呼吸が重なり、 眠りに落ちる前の沈黙にさえ、親密さが宿っていた。 だがある頃から、夜はローベルトの側だけに傾いていく。 彼は眠れなくなった。 灯りを消したあとも、目を閉じたまま長く動かない。 ときに、小さく身じろぎし、 何かに耳を澄ますように、わずかに顔を上げる。 クララは、眠ったふりをしながら、彼を見つめていた。 暗闇の中に浮かぶ彼の横顔。 かつてあれほど近くに感じていたその存在が、 今は、まるで水面越しに見るように遠い。 彼の身体は、すぐそばにある。 温もりもある。 だが意識だけが、別の場所へ漂っている。 クララは、その距離に触れられなかった。 触れようとすれば、壊れてしまう気がした。 だから彼女は、ただ静かに、呼吸を合わせることだけを続けた。 それが彼女なりの、必死の「つなぎとめ」だった。 第二章 触れても、戻ってこないもの ある夜、 眠れぬ彼の背に、クララはそっと手を置いた。 肩甲骨の下に感じる、細い骨の輪郭。 そこに触れる指先は、かつてよりも慎重だった。 触れれば、戻ってくると思っていた。 自分のもとへ、現実へ、家庭へ。 だが、彼はただ、かすかに身を強張らせただけだった。 拒絶ではない。 だが、受容でもない。 まるで、 彼女の存在を「感覚としては認識している」が、 「意識としては受け取っていない」ような、曖昧な反応だった。 その瞬間、クララは理解してしまった。 これは、もう「夫婦のすれ違い」ではない。 これは、もっと深い次元での断絶なのだ、と。 彼女は手を引いた。 ゆっくりと。 音を立てないように。 そして再び、眠ったふりをした。 だが眠りは来なかった。 第三章 家という空間から、「安心」が失われていく 家は、本来、もっとも無防備になれる場所であるはずだった。 だがこの頃のシューマン家には、 常に見えない緊張が漂っていた。 音を立てすぎないように。 言葉を選ぶように。 驚かせないように。 刺激しないように。 クララは、無意識のうちに空間そのものを調整するようになっていた。 ドアの開閉。 足音の重さ。 食器の置き方。 声の高さ。 すべてが、「彼の内側を揺らさないため」の配慮に変わっていく。 それは献身ではない。 ほとんど本能に近い行動だった。 愛する人が壊れていくとき、 人は自然に、空気そのものになろうとする。 存在を薄くし、刺激を減らし、相手の世界を乱さないようにする。 だが同時に、 その行為は、自分自身の存在感を削り続けることでもあった。 第四章 「声」を聴く男の隣で、彼女はただ沈黙を選んだ ローベルトは、やがて言葉にするようになる。 「音が、鳴っている」 「私の中で、勝手に旋律が流れている」 「それが、止まらない」 その言葉を聞きながら、 クララは彼の顔を見つめていた。 そこには恐れがあった。 しかし同時に、奇妙な高揚もあった。 なにかに“触れてしまっている人間”の目だった。 彼女は、それを否定できなかった。 なぜなら、 その感覚の一部を、彼女自身も理解できてしまうからだった。 音楽家という人種は、 しばしば現実と幻想の境界線を、危ういほど薄く生きている。 だから彼女は、彼の語る「声」を笑わなかった。 否定もしなかった。 ただ、黙って聴いた。 その沈黙は、優しさだった。 だが同時に、二人のあいだに、決定的な距離を固定する沈黙でもあった。 第五章 近くにいるほど、彼女は孤独になっていった 同じ部屋にいる。 同じ食卓を囲む。 同じ夜を過ごす。 それでも、 彼が遠ざかっていく感覚は、日ごとに強くなっていく。 クララは、ある晩、自分の手をじっと見つめながら思った。 私は、この手で、 彼の音楽を育て、 彼の生活を支え、 彼の人生を抱えてきた。 それなのに、 なぜ私は、彼に触れられなくなってしまったのだろう。 答えはなかった。 ただ一つ確かなのは、 かつて二人を結びつけていた「深い理解」が、 今は彼女だけの側に残されているということだった。 理解する者だけが、孤独になる。 それが、この時期のクララだった。 第Ⅲ部 結語 崩壊は、音を立てて訪れるわけではない。 それはむしろ、 触れたはずの手応えが、少しずつ失われていく感覚として現れる。 言葉が届かなくなる。 視線が合わなくなる。 気配が重ならなくなる。 そしてある日、ふと気づく。 すぐ隣にいるのに、 もう二度と、あの人には戻れないのだと。 この段階においても、 クララはまだ彼を愛していた。 疑いようもなく、深く。 だが、愛はもはや 彼を「引き戻す力」ではなく、 ただ彼を「見届ける力」に変わってしまっていた。 それが、崩壊の前夜だった。 第Ⅳ部 決壊 ――ライン川に向かって歩き出した日 第一章 その朝、世界はあまりにも穏やかだった 崩壊というものは、 嵐のように訪れるとは限らない。 むしろその前触れとして、 世界が異様なほど静まり返ることがある。 その朝、空は澄みきっていた。 冬の光は淡く、街の輪郭をやわらかく包み込んでいた。 特別な出来事を予感させるものは、何もなかった。 ローベルトは、いつもよりも静かだった。 だがそれは、もはや珍しいことではなかった。 クララは、彼の表情を見ながら思う。 今日の彼は、 どこか穏やかすぎる。 不安というより、 言葉にできない違和感だった。 彼の視線は、しばしば宙を漂っていた。 だがその漂いには、かつてのような混乱はなく、 むしろ、すべてを受け入れてしまった人の諦観に近い静けさがあった。 その静けさが、 あとになって、クララの胸に最も深く残ることになる。 第二章 別れの言葉は、最後まで交わされなかった 彼は、特別な言葉を残さなかった。 劇的な告白も、 涙ながらの訴えも、 決意を語るような言葉もなかった。 ただ、いつも通りに外套を手に取り、 いつも通りに扉へ向かった。 クララは、何気ない視線で彼の背中を見送った。 いや、正確には―― 「何気ないふりをした」視線だった。 心のどこかで、 何かがずれていることには、すでに気づいていた。 だがそのずれを、言葉にしてしまうことが怖かった。 言葉にした瞬間、 現実になってしまう気がしたからだ。 彼女は、呼び止めなかった。 「気をつけて」とも、 「すぐ帰ってきて」とも、 言わなかった。 その沈黙は、 信頼ではなく、 祈りに近かった。 第三章 空白という名の時間 時間が過ぎていく。 最初のうちは、 クララはまだ「待っている」という感覚を保っていた。 彼は、外に出ることもあった。 散歩もした。 考えを整理するために、ひとりで歩くこともあった。 だが、ある時刻を過ぎたころから、 「待つ」という感覚が、静かに質を変え始める。 それは待機ではなく、 宙に浮いたような感覚だった。 何かが起こっている。 だが、まだ何も知らされていない。 家の空気が、わずかに張りつめる。 子どもたちの声が、どこか遠くに感じられる。 時計の音だけが、異様に大きく響く。 クララは、その音を聞きながら、 はじめて自分の呼吸が浅くなっていることに気づいた。 第四章 知らせ やがて、知らせが届く。 それは断片的で、 完全な形では伝えられなかった。 ただひとつ確かなのは、 彼が「極めて危うい状態にあった」という事実だった。 詳細は、語られなかった。 あるいは、語ることを誰も望まなかった。 人は、ある種の出来事に対して、 本能的に沈黙を選ぶ。 それは隠蔽ではない。 むしろ、現実をこれ以上傷つけないための、 無意識の配慮に近い。 クララは、報を受け取ったとき、 その場に座ったまま動けなくなった。 涙は出なかった。 声も出なかった。 ただ、 胸の奥で何かが「切れた」という感覚だけがあった。 それは悲嘆というより、 構造の崩壊だった。 彼女の人生を支えていた前提―― 「彼はここにいる」という前提が、 音もなく失われた瞬間だった。 第五章 生きて戻ってきた彼と、「もう戻らない関係」 彼は生きていた。 だが、戻ってきた彼は、もはや「元の彼」ではなかった。 医師たちは言った。 「彼には、刺激が強すぎます」 「家庭生活は、負担になります」 「静かな環境が必要です」 それらの言葉は、 医学的な助言として語られた。 だがクララには、それがほとんど宣告のように聞こえた。 もう、彼は家庭には戻れない。 そして、私は彼のそばにはいられない。 それは「別離」だった。 だが、通常の別離とは異なる。 死別でもなく、 決別でもなく、 喧嘩でもなく、 憎しみでもない。 ただ、 「これ以上、共に存在することができない」 という事実だけが、静かに残された。 クララは、拒まなかった。 それが彼を守る唯一の方法であることを、 彼女自身が誰よりも深く理解していたからだ。 愛があるからこそ、 手を離さなければならない。 それほど残酷な矛盾が、あるだろうか。 第六章 その日から、彼女は「残された側」になった 家に戻ったクララは、 いつもと同じように振る舞った。 子どもたちに声をかける。 食事を整える。 楽譜を開く。 手紙を書く。 外から見れば、 彼女は驚くほど落ち着いて見えたという。 だがそれは、強さではなかった。 心理学的に言えば、 それは「機能し続けることで、自分を保つ反応」だった。 人は、あまりに大きな喪失を前にすると、 悲嘆よりも先に、 「日常を維持すること」に全神経を使い始める。 感情が追いつくと、壊れてしまうからだ。 クララは、壊れなかった。 だがそれは、痛みがなかったからではない。 痛みを感じる余地すら、自分に許さなかっただけだった。 第Ⅳ部 結語 崩壊とは、 劇的な瞬間のことではない。 むしろ、 「取り返しのつかない事実が、すでに起きてしまったあと」 の時間こそが、本当の崩壊なのかもしれない。 ローベルトは、生きていた。 だが、夫婦としての関係は、ここで完全に終わった。 クララは、彼を失った。 だが、喪に服することはできなかった。 悲しむことも、 終わらせることも、 区切ることもできない。 ただ、 「まだ終わっていない人生」の中に、 ひとりで立ち続けることになった。 それが、 この日から始まった彼女の現実だった。 そして、この宙吊りの孤独の中に、 やがてひとりの青年が、再び静かに寄り添うようになる。 それが、 ヨハネス・ブラームスだった。 第Ⅴ部 残された者たち ――ブラームスという慰め、あるいは誘惑 第一章 彼は「家の中に残った唯一の他者」だった ローベルトが家を去ったあと、 家の中から決定的に失われたものがある。 それは「対話」だった。 言葉のやりとりではない。 気配が気配に応える、あの自然な循環である。 クララは毎日、家を機能させ続けていた。 子どもたちは育ち、 生活は流れ、 演奏会の準備は進み、 日常は一見、何事もなかったかのように続いていた。 だがその中心には、 「誰にも触れられていない孤独」があった。 そこに、ブラームスはいた。 彼は何かを変えようとしなかった。 慰めの言葉を探しすぎることもなく、 同情を前面に出すこともなかった。 ただ、そこにいた。 椅子に座り、 楽譜をめくり、 子どもたちの声に耳を傾け、 時折クララの演奏を、沈黙のまま聴いていた。 その「沈黙」が、 クララにとっては、何よりも深く沁みた。 なぜならそれは、 ローベルトと共にあった、あの「聴かれている感覚」に、 最も近いものだったからだ。 第二章 視線が触れるということ ブラームスは、彼女を見すぎなかった。 それがかえって、強く意識させた。 彼は、視線を落とす。 だが、完全には逸らさない。 意識して避けていることが、逆に伝わってくる。 クララは、その微妙な距離に気づいていた。 彼女がピアノの前に座るとき、 彼はいつも、少しだけ姿勢を正した。 演奏が終わると、すぐには拍手をしない。 まず一瞬、息を整える。 そして、ゆっくりと、確かめるように手を打つ。 その態度のすべてが、 「ひとりの音楽家に向けられた敬意」だった。 妻でもなく、 母でもなく、 悲劇の女性でもなく、 ただ、 ひとりの演奏家として見られている。 その事実が、 クララの内側に、長く眠っていた感覚を呼び起こす。 それは、誇りだった。 そして同時に、 「女性として息を吹き返していく感覚」でもあった。 第三章 手紙の中でだけ、感情はわずかに輪郭を持つ 二人は、多くを書き交わした。 だがそれらの手紙は、驚くほど節度を保っている。 激情はない。 告白もない。 恋文と呼べるような言葉は、ほとんど残されていない。 しかし、節度があるからこそ、 行間が痛いほどに雄弁だった。 「あなたが無事に演奏を終えられたと聞き、 私はようやく胸の奥が静まりました」 「あなたの音楽が、私の中の最も澄んだ部分を保ってくれています」 これらは愛の言葉ではない。 だが、 これほど深く他者を必要としている言葉があるだろうか。 クララは、返事を書くとき、 いつもより筆を整えた。 言葉を選び、 行を選び、 沈黙の余白を残すように書いた。 それは無意識のうちに、 「感情が露わになりすぎないための技術」でもあった。 第四章 近づくほどに、彼女は距離を保とうとした 皮肉なことに、 感情が深まるほど、クララはより慎重になった。 なぜなら彼女自身が、 すでに気づいていたからだ。 これは友情ではない。 しかし、恋とも呼べない。 だが、そのどちらでもないままでは、いられない。 彼の声を聞くと、 心の奥に、わずかな温度が戻ってくる。 彼の足音を聞くと、 無意識に呼吸が整う。 彼が近くにいるときだけ、 世界が再び「現実の輪郭」を取り戻す。 それは、慰めだった。 だが同時に、 あまりにも危うい種類の慰めだった。 クララは理解していた。 これ以上近づけば、 私はもう、元の場所には戻れなくなる。 だからこそ彼女は、 決して越えてはならない線を、 自らの内側に強く引いた。 言葉を選びすぎるほどに選び、 距離を測りすぎるほどに測り、 自分自身の感情にさえ、慎重になった。 それは冷静さではない。 ほとんど恐怖に近い自己制御だった。 第五章 ブラームスの側に残された、名もなき想い ブラームスの感情は、 最後まで公にはならなかった。 だが、 彼が生涯結婚しなかったこと、 晩年までクララの影が彼の生活から消えなかったこと、 作品の多くが「届かなかった感情」を思わせる静けさを帯びていること。 それらは偶然とは言いがたい。 彼の音楽には、 燃え上がる情熱よりも、 抑えられた熱がある。 表現されなかった言葉、 触れられなかった手、 選ばれなかった人生。 そうした「なかったはずのもの」が、 逆に音楽の深度を生んでいるようにも思える。 クララは、 それを最後まで知っていたのかもしれないし、 知らないままでいたかったのかもしれない。 ただ確かなのは、 二人のあいだには、生涯にわたって 「言葉にしなかった感情」が残り続けた、ということだけだ。 第Ⅴ部 結語 この関係を、 美しい愛と呼ぶこともできるだろう。 あるいは、抑圧された恋と呼ぶこともできるだろう。 だが、どちらの言葉も、正確ではない。 これはむしろ、 人生の中で、ある時期だけ交差してしまった二つの孤独 に近い。 深く理解し合いながら、 決して交わらなかった二つの存在。 それは未完だった。 だが同時に、 だからこそ壊れなかったとも言える。 クララは、彼を選ばなかった。 ブラームスも、彼女を奪おうとはしなかった。 そこにあったのは、 情熱よりも強い、 ある種の「倫理」だったのかもしれない。 そしてその倫理こそが、 二人の関係を、 ただの慰めでも、ただの恋でもない、 きわめて稀な「精神的結合」として残したのだろう。 第Ⅵ部 それでも彼女は生きた ――未亡人ではない未亡人としての人生 第一章 死は、すでに何度も訪れていた 1856年、ローベルトが息を引き取ったとき、 人々はようやく「悲劇は終わった」と考えた。 だがクララにとって、その死は終幕ではなかった。 それはむしろ、長い時間を経て、 ようやく「現実が追いついた」という感覚に近かった。 彼は、すでに何度も失われていた。 夜の中で。 沈黙の中で。 意識の向こう側へと遠ざかっていった日々の中で。 だからこそ、 訃報に接したその瞬間、 涙よりも先に訪れたのは、 奇妙な「静けさ」だった。 悲しみは、もうすでに、使い尽くされていた。 残っていたのは、 これからをどう生きるかという、乾いた現実だけだった。 第二章 「夫の名」とともに生きるという選択 クララは、再婚しなかった。 恋の可能性がなかったわけではない。 孤独を癒やしてくれる存在が、そばにいなかったわけでもない。 だが彼女は、生涯を通して、 「シューマン夫人」として生きることを選び続けた。 それは、犠牲でも、殉教でもない。 むしろ、ひとつの創造行為だった。 彼女は、ローベルトの作品を演奏し続けた。 校訂し、普及し、若い演奏家たちに伝え続けた。 世界が「シューマン」という名を今日まで記憶しているのは、 クララの存在なしには、ほとんど考えられない。 だが重要なのは、 彼女がそれを「義務」としてではなく、 「自らの人生の意味」として引き受けていたという点だ。 愛は終わっても、 人生は終わらない。 そして、意味は、自分で選び直すことができる。 彼女の生き方は、そのことを静かに証明していた。 第三章 ピアノの前に座るとき、彼女はふたたび「自分」になった 家庭。 子どもたち。 責任。 世間の目。 それらに囲まれた日々のなかで、 クララが唯一、完全に自由でいられた瞬間がある。 ピアノの前に座るときだった。 鍵盤に触れた瞬間、 彼女の背筋はわずかに伸び、 呼吸は深くなり、 視線は遠くを見つめるようになる。 その姿は、 「未亡人」でもなく、 「母」でもなく、 「誰かの妻」でもなく、 ただ、 音楽とともに生きるひとりの人間 そのものだった。 晩年の演奏を聴いた人々は、しばしばこう語っている。 技巧はすでに若さを失っていた。 だが、音のひとつひとつが、驚くほど深かった。 人生を引き受けた人間だけが持つ、 あの重さと透明さが、そこにはあった。 第四章 ブラームスとの関係は、やがて「静かな連帯」へと変わった 年月が流れ、 二人の関係から、あの張りつめた緊張は次第に消えていった。 残ったのは、 恋ではない。 情熱でもない。 もっと穏やかな、 もっと静かな、 それでいて深いものだった。 若い頃に交わした沈黙。 語られなかった言葉。 選ばれなかった未来。 それらを、あえて言葉にすることはなかった。 だが、互いに知っていた。 あの時間があったから、 それぞれが、それぞれの人生を生き切れたのだということを。 晩年、クララはこう書いている。 「私の人生には、多くの痛みがあった。 けれど、理解してくれた人も、確かにいた。」 この「理解してくれた人」という言葉の中に、 ブラームスの名が含まれていないはずがないことを、 読む者は誰もが感じ取る。 第五章 幸福とは、何だったのか 人はよく、こう問う。 クララは幸福だったのか。 だがこの問いそのものが、 どこか幼いのかもしれない。 幸福とは、 満たされていた時間の総量ではない。 喜びが悲しみを上回っていたかどうかでもない。 それはむしろ、 自分の人生を、自分のものとして生きられたかどうか という問いに近い。 クララの人生には、確かに多くの制約があった。 多くの痛みがあった。 多くの「選べなかった道」があった。 それでも彼女は、 与えられた現実の中で、 意味を選び続けた。 音楽を選んだ 子どもたちを選んだ 人生を投げ出さないことを選んだ そして、最後まで「生き続けること」を選んだ それを、幸福と呼ばずして、何と呼ぶのだろう。 終章 愛は、人生を壊すことがある それでも人生は、終わらない クララとローベルトの愛は、 理想的な恋ではなかった。 模範的な結婚でもなかった。 それはむしろ、 愛が持ちうるすべての矛盾を、極端なかたちで引き受けてしまった関係だった。 ・理解が深すぎたこと ・依存が強すぎたこと ・才能が鋭すぎたこと ・人生が重すぎたこと それらすべてが、 愛を美しくもあり、残酷なものにもした。 だがこの物語が、最終的に私たちに残すものは、 悲劇ではない。 それは、 ひとりの人間が、壊れた人生の中から、 なお意味を掬い取り、 なお歩き続けたという事実である。 クララは、 愛に人生を壊されかけながら、 それでも人生を手放さなかった。 そして音楽は、 その人生を、今も私たちの前に静かに響かせている。 それは問いのようでもあり、 答えのようでもある。 愛は、あなたの人生を支えているだろうか。 それとも、縛っているだろうか。 それでも、あなたは、自分の人生を生きているだろうか。 クララの人生は、 二百年の時を超えて、 今もなお、その問いを私たちに投げかけ続けている。 そしてその問いこそが、 彼女がこの世界に残した、最も深い遺産なのかもしれない。

ショパン・マリアージュ

2026/01/19

2

2ショパン最愛のパートナー ジョルジュ・サンド http://www.cherry-piano.com

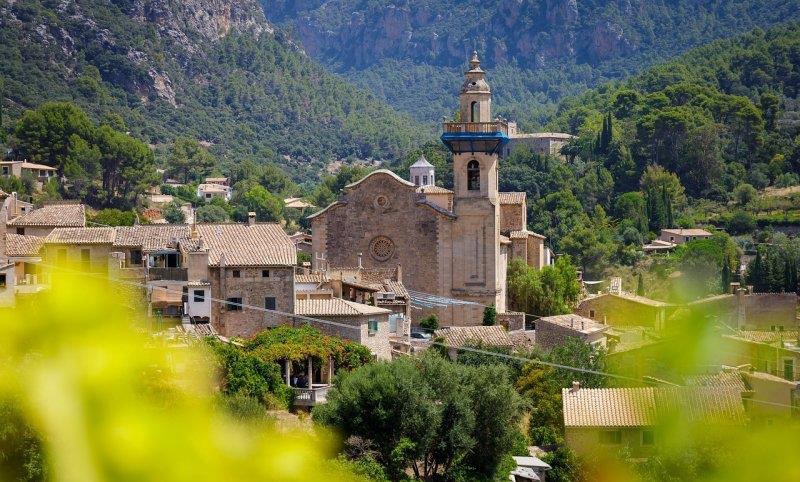

ショパンの生涯の中で最も影響を与えた女性がジョルジュ・サンドである。本名はオーロール・デュパンで1804年にパリで生まれた。ショパンより6歳年上である。オーロールは父が亡くなると祖母に引き取られるが、この祖母が住んでいたのが、後にショパンとサンドの愛の舞台となるノアンの館である。18歳の時にカジミール・デュドヴァン男爵と結婚し、モーリスとソランジュという二人の子供をもうけるものの、やがて別居し、その後、オーロールはジョルジュ・サンドという名前で小説を書き始める。 サンドは、男女関係や社会のあり方に対して、当時としては非常に革新的な考え方を持っており、今でいうフェミニストの先駆けであった。その思想を体現するようにサンドは男装をして葉巻を吸うスタイルで知られた流行作家となる。ショパンとサンドが初めて出会ったのは、1836年10月末に、リストとマリー・ダグー伯爵夫人が滞在する館を訪ねた時のこととされる。ショパンははじめ、サンドのことをあまり良く思っておらず、帰り道では友人の作曲家ヒラーに「この人は本当に女性なのか」と語った。一方のサンドは、年下のショパンの貴族のように優雅な物腰とその美しい音楽に魅了された。二人が近づいていくには出会いから2年ほどの時間を要した。 1838年の冬、ショパンとサンドは、サンドの子供たちと共にマヨルカ島への逃避行へと出かける。地中海の西にあるマヨルカ島は気候の温暖な美しい島で、健康を害していたショパンにはうってつけの療養地としてここが選ばれた。着いた当初は爽やかな空気と輝く太陽に満たされ幸せな日々を送る二人だったが、やがて島が雨季に入ると湿気と寒さのため、ショパンの病状は急激に悪化してしまう。ショパンは苦しみながら作曲を続け、そんなショパンをサンドは献身的に介抱した。 1839年6月、マヨルカ島を出たショパンたちはノアンにあるサンドの館に落ち着くが、以後、1846年まで、ショパンは、ほぼ毎年、夏をノアンで過ごすようになり、バラードやノクターン、ピアノ・ソナタ第2番「葬送」や第3番など、数々の傑作がこの地で生み出された。 サンドはショパンの音楽的才能を愛し、ショパンがその才能を発揮することができるようにと、献身的にショパンに尽くした。自らも小説家という仕事をもっていたにもかかわらず、サンドは日々の雑事を全て引き受け、実に細かくショパンの生活の面倒をみた。サンドなくしては、ショパンはあれほど多くの傑作を世に送り出すことは出来なかったであろう。 一方で、二人が純粋に男女の関係にあった期間はそれほど長くはなかったと考えられている。サンドはある時期から、ショパンの人生のパートナーとなったのだろう。しかし、男女の恋愛関係から離れていても、二人は互いに深い愛情と尊敬で結ばれており、その関係は10年近く続いた。二人が別れる原因となったのは、サンドの二人の子供たちの存在が大きく関係している。兄のモーリスは父親のように振る舞うショパンを毛嫌いするようになり、一方、母親に愛されていないと感じていたソランジュはあからさまにショパンにすり寄るような態度をとったため、サンドとショパンとの間が次第にギクシャクしていくことになる。そして1847年に、ソランジュと彫刻家オーギュスト・クレザンジェとの結婚をめぐって二人の破局は決定的なものとなる。 クレザンジェはペール・ラシェーズ墓地にあるショパンの墓の彫刻を作った人物であり、才能はあったものの粗野で大酒飲みで借金を抱えていた。ショパンは二人の結婚に反対したが、サンドは家庭の問題だからとショパンに黙ったまま結婚を許してしまう。ところが、その後、借金に追われたクレザンジェがノアンのサンド邸で乱闘事件を起こし、怒ったサンドがソランジェとクレザンジェを追い出すと、ソランジェはショパンに泣きつき、元々この結婚に反対だったショパンはサンドに反省を促すような手紙を送ってしまう。 長い間、尽くしてきたショパンから、自分を非難するような手紙を受け取り、サンドは裏切られた気持ちになったのだろうか。ついにサンドは次のような手紙をショパンに書いて二人の関係は終わりを告げる。「さようなら、我が友よ。早くご病気がすっかり良くなられますように。そして、この9年間の二人だけで占めてきた友情のこの変な終局を神様に感謝します。時々ご消息をお聞かせ下さいませ。ほかのことは一切、問答無用でごさいます。 別れた後もショパンはサンドの黒髪のひとふさを持ち歩き、サンドからの手紙は大切にまとめていたという。一方、サンドはポリーヌ・ヴィアルドに時折ショパンの様子をたずねたりしたものの決してショパンに会おうとはせず、それは、ショパンが亡くなるまで変わらなかった。マドレーヌ寺院で行われた盛大なショパンの葬儀にも、サンドは最後まで姿を現さなかったのである。

ショパン・マリアージュ

2025/12/30

3

3ブラームスとクララ——秘められた愛の協奏曲 http://www.cherry-piano.com

序章 音のあいだに、言葉は眠る 黄昏が窓辺を薄く染めるころ、クララ・シューマンはペンを止め、楽譜の上に残る余韻のような沈黙を見つめていた。書きかけの言葉は、どれも核心に触れない。触れれば、すべてが壊れてしまうと、彼女は知っていた。 名を口にしないことで、かろうじて保たれてきた均衡がある。 ——ヨハネス・ブラームス。 その名は、声に出されるよりも深いところで、長い時間を生きていた。愛という語を避け、友情という語に寄り添い、沈黙という器に注がれ続けた感情。それは形を持たないまま、しかし確かな重さをもって、二人の人生を貫いていた。 本作は、華やかな恋の物語ではない。むしろ、語られなかったこと、選ばれなかった道、踏みとどまった一歩の連なりを描く。沈黙が最も雄弁になる瞬間を、音楽という媒介を通して追いかける試みである。 恋は成就しなかった。だが、何も残らなかったわけではない。残響として生き続けた感情が、二人の音楽を、そして人生の輪郭を、静かに刻み替えていったのである。 第一章 扉の向こうの光 1853年秋、デュッセルドルフ。雨上がりの路地に残る湿り気のなかで、二十歳の青年は、師ヨーゼフ・ヨアヒムに伴われ、シューマン家の扉を叩いた。 扉を開けたのはクララだった。三十四歳。天才ピアニストとして名を馳せ、同時に八人の子の母である彼女の眼差しには、気品と疲労、そして静かな厳しさが宿っていた。 居間に通され、青年はピアノに向かう。彼が弾いたのは自作のソナタと変奏曲。技巧の誇示ではなく、音の一つひとつに過剰なほどの誠実さがあった。聴き手の内部に、まっすぐ触れてくる種類の音だった。 ロベルト・シューマンはその夜、確信する。新しい時代の音楽家が現れた、と。 クララが受け取ったのは、別の衝撃だった。荒削りであるがゆえの真実味。虚飾のない集中。若さのなかに、奇妙なほどの成熟があった。 彼女は日記に記す。「天から遣わされたような人」と。 この夜から、三人の関係は急速に近づく。ロベルトは父のように青年を導き、クララは演奏家としての助言者となった。だが、青年の胸の内で育ち始めたものは、尊敬という語だけでは足りなかった。 鍵盤に触れる指先。譜面をめくる仕草。子どもたちに向ける穏やかな横顔。すべてが、言葉にならない蓄積となって、彼の内部に沈殿していく。 それが何であるか、名を与えたくないと、彼は必死に願っていた。 第二章 崩れゆく天才、寄り添う影 1854年二月。ロベルト・シューマンは精神の均衡を失い、ライン川へ身を投げる。命は救われたが、その後は施設に収容され、家庭から隔てられた。 妊娠中のクララは、八人の子を抱え、演奏旅行で生計を立てながら、妻であり母であり続けなければならなかった。社会的には「夫ある身」でありながら、実質的には深い孤独のなかに置かれていた。 ブラームスはデュッセルドルフに滞在し、家事を手伝い、子どもたちの世話を引き受けた。夜、子どもたちが眠りについたあと、二人は楽譜を挟んで向かい合う。助言と沈黙、音と間が、親密な対話を形づくっていく。 彼は、彼女を「天才の妻」としてではなく、「ひとりの人」として見ていた。無理に励まさず、過度に慰めず、ただ、そこに居続けることを選ぶ。その姿勢は、彼女の内側の最も静かな場所に触れていた。 日記に、クララは書く。「彼は、私の魂の深いところに触れてくる」。 その一文は、告白に限りなく近い。 第三章 手紙という名の沈黙 手紙は、最も慎重な形式を装いながら、最も正直な感情を漏らす。 ブラームスの筆跡は几帳面で、言葉は丁寧だった。「あなたの助言に感謝します」「あなたの健康を気にかけています」。だが、行間に滲むのは、抑制しきれない切実さだった。 「お会いできない日々は、私にとって耐え難い」。 友情の言葉としては、あまりに強い。だが、そこから先には踏み込まない。その臆病さこそが、感情の深さを証していた。 クララは、夜の静けさのなかでそれらを読む。封を切る音は、いつもよりも小さく感じられた。言葉を受け取りながら、彼女は書き返さない部分を自覚していた。書いてしまえば、何かが決定的になるからだ。 心理の構造は明瞭だった。彼にとって彼女は、芸術の象徴であり、母性的な拠り所であり、同時に触れてはならない聖域である。理想化は欲望を高みに押し上げ、抑圧は感情を純化させる。愛は行為ではなく形式へ、形式はやがて音楽へと変換されていく。 手を取る代わりに楽譜を差し出す。抱きしめる代わりに旋律を差し出す。 彼女は、それを誰よりも正確に受け取っていた。 第四章 触れ得ぬ距離 夜の応接間。ランプの光は柔らかく、二人の影を近づける。 楽譜を閉じる小さな音が、部屋の空気を切り裂いた。沈黙が落ちる。守るための沈黙ではなく、溢れ出る直前の沈黙だった。 ブラームスの視線が、クララの横顔に触れる。年齢が刻んだ深みは、若さとは異なる美しさを宿していた。彼は目を逸らせない。彼女は、その視線を拒むことができない。 官能とは、必ずしも触れることではない。触れられない距離のなかで、むしろ強く立ち上がる感覚がある。呼吸の乱れ、わずかな間、声の低さ。すべてが、言葉を超えた交信となる。 二人は、扉の前で立ち尽くした。数秒のあいだに、いくつもの人生が重なり合う。だが、どちらも動かない。 触れなかったことが、かえって、感情の存在を決定的にする夜だった。 第五章 名を持たぬ花 午後の静寂のなかで、クララはブラームスの新しい間奏曲を弾く。最初の一音で、胸の奥が締めつけられる。旋律のためらい、解決しきれない和声。それらは彼女自身の呼吸と重なっていた。 ——なぜ、こんなにも私を知っているのだろう。 音楽は嘘を許さない。鎧として身にまとってきた役割——妻、母、演奏家——の下で眠っていた「ひとりの女性」が、指先を通して目を覚ます。 もしも、という仮定が胸に触れる。もしも、ただの女性でいられたなら。もしも、誰かの感情に身を委ねることが許されるなら。 その「誰か」の輪郭が、自然に彼の姿を結ぶことに、彼女は気づいてしまう。 玄関の足音。早く訪ねてきた彼。視線が交わる。その瞬間、彼女は理解する。自分が彼の到来を待っていたのだと。 まだ何も起きていない。だが、もう「何もなかった頃」には戻れない。 第六章 嫉妬 サロンの午後。若い女性アガーテ・フォン・ジーボルトが、ブラームスの隣で笑う。 外から見れば、ただの会話だ。だが、クララの内部で、何かが明確に動く。 ——なぜ、そんなふうに笑うの。 胸に浮かぶ言葉に、彼女自身が驚く。分別と役割によって抑えられてきた感情が、制御を拒む。グラスを持つ指に力が入る。自分が、彼を失うことを恐れていると知る。 そもそも、持っていないのに。 その矛盾が、彼女を深く傷つける。だが、嫉妬は否定しがたい証拠でもあった。愛がなければ、生まれない感情である。 夜、日記に彼女は一行だけを書く。「私は今日、あの人を失うことを、はっきりと恐れた」。 それで十分だった。 第七章 踏み出せば、すべてが変わる夜 細い雨の夜。応接間で向かい合う二人。 「最近、あなたはどこか遠い」。 静かな言葉が、関係の核心に触れる。ブラームスは答える。「私自身が、わからなくなっている」。クララは、それに「私も」と応じてしまう。 長い沈黙。視線が逸れない。 「なぜ、そんなふうに私を見るのですか」。 彼は、告白を避けるようでいて、告白に等しい言葉を選ぶ。「あなたが、私の音楽のすべてだからです」。 一歩、踏み出せば終わる。踏み出さなければ、この緊張は永遠に残る。 クララは立ち上がる。「今日は、もう遅いですね」。 選択の言葉だった。愛を否定する選択ではない。愛を現実にしないという選択である。 扉の前の数秒。重なり合う可能性の束。だが、二人は動かない。扉が閉まる。 踏みとどまったことが、二人の人生の形を決める夜だった。 終章 残響として生きる愛 歳月はすべてを薄めるようでいて、最も純粋なものだけを最後に残す。 白髪が目立つころになっても、二人の関係は途切れなかった。手紙、演奏会での再会、楽譜の献辞。それらは表向きは慎ましい友愛の形をとりながら、内側では長い時間の堆積を抱えていた。 晩年、クララがブラームスの間奏曲を弾いた夜。会場は息をひそめ、拍手はしばらく起きなかった。音は激しさを失い、かわりに深い沈黙の層を伴って響いた。 客席の隅で、ブラームスは目を閉じていた。この音楽は、自分が書いたものだ。だが同時に、自分が生きた人生そのものでもある。選ばなかった道、踏み出さなかった一歩、そのすべてが、いま音となって流れている。 視線が交わる。それだけで、十分だった。 あの夜、踏みとどまったことが正しかったのかどうか、二人には最後までわからなかっただろう。だが、もし踏み出していたなら、この音楽は存在しなかったかもしれない。 成就しなかったからこそ、消えなかった感情がある。満たされなかったからこそ、創造へと変換され続けた情熱がある。満たしてしまえば終わっていたものが、満たされなかったがゆえに、生涯にわたって生き続けた。 「形にならなかったもののほうが、長く残ることがある」。晩年、クララは友にそう語ったという。 ブラームスの孤独は空白ではなかった。そこには常に、沈黙のかたちをした誰かの存在があった。深く愛しすぎた人生である。 クララもまた、何も得なかったわけではない。誰にも奪われないかたちで感情を抱え続け、その秘密が彼女の演奏に深みを与え続けた。 結ばれなかった愛は、失敗なのだろうか。むしろ逆ではないか。守られた人生があり、壊さずに済んだ時間があり、見えない場所で育ち続けた感情がある。 この物語が今日なお人を打つのは、完全な恋愛の成就が描かれているからではない。未完であること、曖昧であること、余白が残されていることが、読む者自身の「選ばなかった道」を映し出す鏡になるからだ。 愛は、必ずしも手に入れることで完成するのではない。ときにそれは、手放したことによって、より深いかたちで人の中に根を下ろす。 結ばれなかった愛とは、消えた愛ではない。 それは、音楽が終わったあとも耳の奥で鳴り続ける、最後の和音のようなものだ。 ——静かに。 ——消えずに。 ——長く。

ショパン・マリアージュ

2026/01/12

4

4それでも人は、誰かを愛し、その痛みを旋律に変える http://www.cherry-piano.com

序文 それでも人は、誰かを愛し、その痛みを旋律に変える。 この一文は理念ではなく、結婚相談の現場で対話に立ち会いながら、私自身が目の前の人々から受け取ってきた「人間の現実」から生まれた言葉である。 人は、愛に救われるだけの存在ではない。 むしろ多くの場合、愛によって揺れ、迷い、傷つき、ときに自分自身を見失う。それでもなお、人は誰かを求め、誰かの存在によって深く生きようとする。 日々の相談の場には、言葉にならない感情が持ち込まれる。 「なぜ私は、同じような恋を繰り返してしまうのか」 「誰かと生きたいのに、怖さが先に立つ」 「もう愛することに疲れてしまった」 そうした声に耳を澄ませていると、人間の心は、理屈よりもはるかに繊細で、はるかに美しいことが見えてくる。 音楽家たちの人生を辿ると、その構造は驚くほど鮮明に浮かび上がる。 彼らは愛によって創造し、愛によって壊れ、愛によって沈黙し、それでも最後には、言葉や音として人生を残した人々である。そこには、私たちが日常の中で無意識に抱えている感情が、いっさいの装飾なく露出している。 本稿は、音楽家たちの恋愛史を「美談」として語るためのものではない。 また、心理学の理論を誇示するための論文でもない。 これは、愛に揺れる人間の姿を、文学と心理学のあいだで丁寧にすくい上げ、読む人が自分自身の人生を静かに重ね直すための文章である。 もしあなたが、 誰かを深く愛してしまったことがあるなら 愛によって傷ついた経験を抱えているなら * 「なぜ私は、同じような恋を繰り返すのだろう」と感じたことがあるなら この文章は、決して他人事ではない。 ここに描かれているのは、天才たちの特殊な恋愛ではない。 むしろ、感受性がむき出しになったときの「人間そのもの」である。 そしてその姿は、時代を超えて、私たち自身の内側と深く重なっている。 この作品が、答えを与えることはない。 だが、問いを深めることはできる。 「私は、どんなふうに誰かを愛してきただろうか」 「私は、自分自身の人生を、どれほど真剣に生きてきただろうか」と。 音楽家たちの人生を通して、人間という存在の壊れやすさと、同時に、驚くほどの美しさを見つめていく。 それが、この一冊の出発点である。 目次 * 序章 音楽家はなぜ深く愛し、深く傷つくのか * 第Ⅰ部 結ばれた愛 1. バッハとマリア・バルバラ 2. モーツァルトとコンスタンツェ 3. ヴェルディとジュゼッピーナ * 第Ⅱ部 結ばれぬ愛 1. ブラームスとクララ 2. ベートーヴェンと「不滅の恋人」 3. ショパンとマリア・ヴォジンスカ — 総括章 結ばれなかった愛は人を壊すのか * 第Ⅲ部 破滅的な愛 ワーグナー/チャイコフスキー/カラス * 第Ⅳ部 芸術と官能 * 第Ⅴ部 現代心理学からの再解釈 * 終章 それでも人は、誰かを愛し、その痛みを歌に変える 序章 音楽家はなぜ、これほどまでに深く愛し、深く傷つくのか 夜更けに、ふと一曲の音楽を聴いて、理由もなく涙がこぼれたことはないだろうか。 言葉にならない感情が、旋律に導かれて、静かにほどけていくあの感覚。 音楽とは、しばしば「感情の言語」と呼ばれる。 だが正確には、音楽とは「感情が言葉になる前の震え」そのものなのではないか。 音楽家たちは、誰よりも早くその震えを感じ取り、誰よりも深く抱きしめ、そして時に、誰よりも激しくそれに焼かれて生きた人々である。 だからこそ、彼らの恋はしばしば極端になる。 愛するか、完全に閉じるか 崇拝するか、自己否定に沈むか 理想化するか、絶望するか 中庸というものを、彼らの心はあまり知らない。 心理学的に見れば、多くの音楽家は極めて**高感受性(Highly Sensitive)**の特性を持っていた可能性が高い。 些細な言葉の響き、まなざしの揺れ、沈黙の質――そうしたものが、一般人よりも遥かに深く心に侵入する。 愛とは、彼らにとって「生活の一部」ではなく、「存在そのものを揺るがす現象」だった。 そして彼らは、その揺れを、音楽へと変換した。 つまり、私たちが今日「名曲」と呼んでいるものの多くは、 誰かを愛し、誰かに拒まれ、誰かを失い、それでもなお生きようとした人間の実存の記録なのだ。 第Ⅰ部 結ばれた愛 第1章 バッハとマリア・バルバラ ― 静かな愛が家庭を音楽に変えた バッハの人生には、劇的なスキャンダルもなければ、破滅的な恋もない。 だがだからこそ、彼の最初の結婚は特別な光を放つ。 相手は、従妹にあたる女性―― マリア・バルバラ・バッハ。 二人は幼少期から互いを知っていた。 華やかな恋愛ではない。 だが、そこには確かな「安心」と「信頼」があった。 宮廷楽団に仕える日々のなかで、バッハは家庭という「小さな王国」を築いていく。 家には子どもたちの声が満ち、台所からはパンの香りが漂い、部屋の隅では常に誰かが楽器を練習していた。 マリア・バルバラは、音楽家の妻として驚くほどの理解を示した女性だった。 長時間の作曲、夜更けまでの演奏、収入の不安定さ――それらすべてを、彼女は静かに受け入れた。 バッハの音楽が持つあの構築美、秩序、調和。 それはしばしば「神への信仰」から生まれたものと説明される。 だが私は思う。 あの安定した音楽構造の背後には、「壊れない日常」があったのではないかと。 愛が激情ではなく、 生活のリズムとなり、 呼吸のように自然に存在していたとき、 人間の内面はこれほどまでに静かに深まるのだろうか。 だが、あまりにも突然に、その日常は断ち切られる。 1720年、バッハが旅から戻ったとき、 マリア・バルバラはすでに埋葬されていた。 理由も、経緯も、ほとんど記録に残されていない。 それがかえって、この死を深く残酷なものにしている。 別れの言葉も、 看取る時間も、 最期の手を握ることも許されなかった。 バッハが後年書いた音楽のなかに、どこか沈黙の影が宿り始めるのは、偶然ではないだろう。 愛は叫ばれるものではなく、 日常のなかで呼吸するものだった―― そう教えてくれた最初の女性を、彼はある日突然、音もなく失ったのだから。 第2章 モーツァルトとコンスタンツェ ―「愛されることに溺れた天才」と「彼を守ろうとした女」 モーツァルトがコンスタンツェと出会ったとき、 彼はすでに「人に愛される天才」としての生を生きすぎていた。 喝采。賞賛。期待。 だがそれらは、彼の魂にとって必ずしも滋養ではなかった。 むしろ彼は、幼少期から父レオポルトに与えられ続けた「条件付きの愛」のなかで育った人間である。 うまく弾けば愛される。 才能を示せば価値がある。 期待に応えなければ、沈黙が与えられる。 フロイト的に言えば、彼の中には強烈な**「承認への渇き」**が形成されていた。 愛は、自然に受け取るものではなく、「獲得するもの」になっていた。 そこへ現れたのが、コンスタンツェだった。 彼女は、美貌の女神でもなければ、知的なサロンの女王でもなかった。 だが、彼女には独特の柔らかさがあった。 モーツァルトがふざけた冗談を言えば、誰よりも早く笑った。 子どものように傷ついたときには、理屈ではなく、ただ隣にいた。 才能ではなく、「彼という存在そのもの」を受け取ろうとした。 ユング心理学で言えば、コンスタンツェは彼にとっての**アニマ(魂の女性像)**を生身で体現した存在だった。 理想ではなく、 神話でもなく、 「現実に触れられる温度を持つ女性」。 モーツァルトが彼女に惹かれていったのは、恋というよりも、むしろ魂がようやく安全を感じた瞬間だったのではないか。 ふたりの手紙には、しばしば周囲を驚かせるほどの親密さがあらわれる。 だがそれは猥雑というより、むしろ「幼い心がようやく安心して甘えている」ような調子を帯びている。 心理学的に見れば、モーツァルトは典型的な愛着不安型の傾向を持っていた可能性が高い。 見捨てられることへの過敏さ 愛情確認を繰り返し求める傾向 相手との融合を望みすぎる傾向 コンスタンツェは、しばしば周囲から「浪費家の夫を支えきれなかった妻」と評価されてきた。 だがその評価は、あまりにも浅い。 実際には、彼女は「壊れやすい天才と共に生きる」という、極めて困難な役割を引き受けていた。 夜中に突然不安に陥る夫。 自信と自己否定の間を激しく揺れ動く感情。 創作の波が去ったあとの虚脱。 彼女はそれらを、日常として引き受けていた。 アドラー心理学の観点から言えば、コンスタンツェは驚くほど高いレベルでの共同体感覚を体現していた女性である。 彼女はモーツァルトを「所有」しようとはしなかった。 むしろ、「彼が彼であり続けること」を支えようとした。 それは支配でも、献身でもなく、 極めて静かな「尊重」のかたちだった。 やがて、病。 衰弱。 貧困。 死。 モーツァルトが亡くなったとき、彼の手はもう鍵盤の上にはなかった。 だがその人生の最後に、確かに彼は「誰かに愛されて生きた時間」を持っていた。 コンスタンツェは、夫の死後、驚くべき強さを見せる。 彼の作品を守り、 彼の名を後世へ伝え、 彼の存在を歴史の中に定着させた。 心理的に見れば、それは単なる生存戦略ではない。 それは、愛した人を、この世界に残そうとする行為だった。 愛とは、しばしば「一緒に生きること」だと考えられる。 だが本当は、 愛とは「その人がこの世界に存在した意味を守ること」なのかもしれない。 心理的総括 モーツァルトとコンスタンツェの関係は、「理想的な恋愛」ではない。 だが、「現実の人間同士の愛」としては、きわめて深い。 モーツァルトは「愛されることで自己を保つ人間」だった コンスタンツェは「相手をそのまま支えることができる人間」だった 両者の関係は、依存と成熟のあわいに存在していた だからこそ、この結婚には独特の温度がある。 華やかでもなく、神話的でもない。 だが、生きている人間の呼吸が聞こえる。 そして私たちは、そこに不思議なほどの親しみを感じてしまう。 なぜなら、 これは「天才と女神」の物語ではなく、 「傷を抱えた人間同士が、互いに寄り添おうとした物語」だからである。 第3章 ヴェルディとジュゼッピーナ ―成熟した性愛と、人生を共に引き受けるという尊厳 ヴェルディの愛は、若さの衝動ではなかった。 それは、すでに人生の痛みを深く知った人間が、なお誰かに向かって差し出した、静かな決意だった。 相手は、 元ソプラノ歌手――ジュゼッピーナ・ストレッポーニ。 出会いの時点で、彼女はすでに社会的には「問題のある女」と見なされていた。 結婚歴、噂、経済的困窮、そして未婚の子を産んだ過去。 19世紀イタリア社会において、それは「尊敬に値しない女性」の烙印を意味していた。 だが、ヴェルディは彼女を「堕ちた女」として見なさなかった。 むしろ彼は、その疲れた沈黙の奥に、人生を生き抜いてきた女の知性と孤独を見ていた。 彼女の声は、かつて華やかに劇場を満たした。 だがその声には、単なる技巧以上の「人生の陰影」があった。 喜びだけではなく、 後悔、羞恥、諦念、希望、 それらすべてが折り重なった響き。 ヴェルディが惹かれたのは、美貌でも若さでもない。 人生を引き受けてきた人間にだけ宿る深度だった。 ■ 愛が「欲望」ではなく「選択」になったとき 心理学的に言えば、 ヴェルディとジュゼッピーナの関係は、きわめて稀な水準の成熟した愛着を示している。 フロイト的に言えば、これはもはや衝動的リビドーではない。 ユング的に言えば、理想化されたアニマ投影でもない。 アドラー的に言えば、「対等な他者を尊重し、人生を協働しようとする関係」である。 つまり彼らの愛は、 相手を変えようとしない 相手を所有しようとしない 相手を「救済対象」として扱わない という、驚くほど高度なバランスの上に成立していた。 ジュゼッピーナはヴェルディの才能を崇拝しなかった。 ヴェルディも、彼女を理想化しなかった。 ただ二人は、 「この人生を、共に生きるに足る相手かどうか」 という一点において、静かに互いを選び続けた。 それは恋の熱狂ではない。 だが、人間として最も誠実なかたちの愛だった。 ■ 社会から拒絶されるなかで育まれた、密やかな親密 二人が同棲を始めたとき、周囲の反応は苛烈だった。 田舎の村では、ジュゼッピーナは「不品行な女」として露骨に避けられた。 教会でも、社交の場でも、 彼女は常に「ふさわしくない存在」として扱われた。 だが、ヴェルディは一歩も退かなかった。 彼は彼女を公然と伴い、 彼女の名誉を守り、 社会の視線よりも「自分が選んだ人生」を優先した。 心理学的に見れば、これは極めて明確な**課題の分離(アドラー)**である。 世間がどう思うかは、世間の課題 自分が誰を愛し、誰と生きるかは、自分の課題 この線引きができる人間は、驚くほど少ない。 多くの人は、愛よりも「評判」を選ぶ。 だがヴェルディは、人生の後半において初めて、 世間よりも「自分の内的誠実さ」を信じる生き方を選んだのだった。 ■ 官能とは、身体ではなく「理解されているという感覚」である ジュゼッピーナは次第に、表舞台から退いていく。 声も衰え、健康も揺らぎ始める。 だがヴェルディは、彼女を「かつての歌姫」としてではなく、 「今ここにいる、人生の伴侶」として見続けた。 官能とは、 肌が触れることではない。 欲望が高まることでもない。 真の官能とは、 「この人の前では、自分を隠さなくてよい」と感じられる瞬間に生まれる。 老いを隠さなくていい 疲れを演じなくていい 強くあろうとしなくていい ジュゼッピーナは、ヴェルディの前で、初めて「女優であること」を降ろすことができた。 ヴェルディもまた、彼女の前で「巨匠であること」を脱ぐことができた。 この関係性は、心理学的に言えば、 相互的な自己受容が成立した極めて稀なパートナーシップである。 だからこそ、彼らの間には、表層的な情熱ではなく、 深く静かな「密度」が流れていた。 ■ 愛が人を「穏やかにする」とき ヴェルディの後期作品には、ある明確な変化がある。 若き日の激情、怒り、抗い―― それらが次第に、深い諦観と優しさに変わっていく。 それは老いのせいだけではない。 心理学的に言えば、 人は「安心して愛される経験」を通じて、攻撃性を手放していく。 ジュゼッピーナとの生活のなかで、 ヴェルディは初めて、「闘わなくてもよい人生」を生き始めたのではないか。 愛が人を変えるとすれば、 それは相手に合わせて自分を歪めることではない。 ようやく本来の自分に戻っていくことなのだ。 ■ 結婚という形式が、ようやく追いついたとき 二人が正式に結婚したのは、 同棲から実に十数年を経たのちだった。 それは情熱の結果ではない。 衝動でもない。 社会への迎合ですらない。 むしろそれは、 「すでに十分に人生を共にしてきた二人が、ようやく形式を整えただけ」 という、静かな事実だった。 この結婚には、ドラマはない。 駆け落ちもない。 涙の告白もない。 だが、そこには確かなものがある。 相手の弱さを知っている 相手の癖を知っている 相手の孤独を知っている それでも、なお隣にいることを選んでいる これ以上に成熟した愛のかたちは、ほとんど存在しない。 ■ 本章の心理学的総括 ヴェルディとジュゼッピーナの関係が特別なのは、 それが「理想的だから」ではない。 むしろその逆だ。 傷を抱えた二人が、互いを救おうとも、支配しようともせず、 ただ「共に生きること」を選び続けたという点にある。 心理学的に整理すれば: フロイト的観点: 衝動的性愛ではなく、対象愛が成熟段階に達している関係 ユング的観点: 理想化されたアニマではなく、「現実の女性」との統合 アドラー的観点: 上下関係のない、完全に水平なパートナーシップ この関係は、恋愛の完成形ではない。 だが、人間関係としての完成形には、きわめて近い。 第Ⅱ部 結ばれぬ愛 ― 不在が人をこれほどまでに深くする 結ばれた愛は、人を穏やかにする。 だが結ばれぬ愛は、人を深くする。 それは慰めではない。 成熟でもない。 むしろ、人間存在のもっとも痛む部分を、終生にわたって照らし続ける光である。 満たされないということ。 触れられないということ。 選ばれなかったということ。 人はその痛みによって壊れることもあれば、 その痛みによって、異様なまでに豊かになってしまうこともある。 この部で描くのは、まさに後者の人々である。 第1章 ブラームスとクララ ―「触れなかった手」が、生涯を支配した ブラームスがクララ・シューマンに出会ったとき、 彼はまだ二十歳そこそこの青年だった。 クララは三十代。 すでに名声を持つピアニストであり、作曲家ロベルト・シューマンの妻であり、八人の子を抱える母だった。 社会的に見れば、この恋には初めから「未来」が存在しなかった。 倫理。年齢差。既婚。立場。 すべてが、彼らのあいだに見えない壁を築いていた。 だが心理的には、その壁こそが、彼らの関係を異様な密度へと導いていった。 ブラームスは、クララを見た瞬間から、単なる女性としてではなく、 「すでに完成した存在」として感じ取っていた節がある。 演奏する姿。 言葉の選び方。 沈黙の質。 子どもたちを見つめる眼差し。 そこには、若い恋人には決して持ち得ない「人生の重み」があった。 ユング心理学的に言えば、 クララはブラームスにとって典型的な**「母性を帯びたアニマ」**だった。 愛情と尊敬。 憧れと服従。 欲望と自己抑制。 それらすべてが、彼の内部で絡み合い、出口を失っていった。 ■ 官能とは、「触れないこと」によって肥大する ふたりの関係は、長年にわたり、きわめて節度あるものだった。 少なくとも、外形的には。 だが手紙を読むと、そこには驚くほど濃密な心理的親密さがある。 一日でも返事がないと不安になる 相手の体調が気になる 他の異性の存在に、過剰な嫉妬を示す 相手の承認を必要以上に求める これは友情ではない。 だが恋愛とも、また少し違う。 心理学的に言えば、これは**「愛着的結合」**である。 恋人関係よりも深く、 夫婦関係よりも繊細で、 家族よりも危うい。 官能とは、皮膚の接触ではなく、 「相手がいなければ、自分の感情が安定しない」という状態のなかに生まれる。 ブラームスにとって、クララは次第に、 音楽を書く理由 生き延びる動機 自己価値を確認する鏡 そのすべてになっていった。 だが彼女は、決して彼のものにはならなかった。 それが、この関係を永遠に熱し続けた。 ■ 「愛されたい青年」と「崩れてはならない女」 クララは、ブラームスの想いに気づいていなかったわけではない。 むしろ、誰よりも早く察していた可能性が高い。 だが彼女は、決して踏み越えなかった。 なぜか。 そこには、単なる倫理以上の心理的葛藤があった。 クララは、生涯にわたって「強い女」であろうとし続けた人間である。 天才の夫を支え、子を育て、家計を担い、演奏家としてのキャリアを維持した。 彼女の人生は、「崩れてはならない」という強迫に貫かれていた。 ユング的に言えば、彼女は自らの「影(シャドウ)」を徹底的に抑圧して生きていた。 欲望。 甘え。 依存。 女としての弱さ。 それらを解放することは、彼女自身が築き上げた人格構造を崩壊させかねなかった。 だから彼女は、ブラームスを愛しながら、 「愛してはいけない形で愛する」という選択をし続けた。 それは残酷だろうか。 それとも、極めて高い自己統制だろうか。 おそらく、その両方である。 ■ なぜ彼は、他の女性と結婚できなかったのか ブラームスは生涯独身だった。 理由は単純ではない。 彼が女性にモテなかったわけではない。 関係を持った女性も、決して少なくない。 だが、どの関係も、長続きしなかった。 心理学的に見れば、これは明確である。 彼の心の中には、すでに「基準となる女性像」が固定されてしまっていた。 それが、クララだった。 知性 音楽性 精神的成熟 母性 距離感 尊厳 このすべてを満たす女性など、現実世界にはほとんど存在しない。 彼は無意識のうちに、 「クララと同じ深度を持たない女性」を、愛の対象として認識できなくなっていた可能性が高い。 これはフロイト的には、対象固着の一種である。 最初に深く結びついた対象が、その後のすべての愛を規定してしまう。 つまり、ブラームスは「クララを失った」のではない。 最初から、「クララ以外を愛せなくなってしまった」のである。 ■ 結ばれなかった愛は、人を破壊したのか 否。 それは彼を破壊したのではない。 むしろ、それは彼を異様なまでに深くした。 ブラームスの後期作品には、ある特有の質がある。 甘さがない 派手さがない だが、底知れぬ温度がある まるで「人生そのもの」が鳴っているような音楽 それは幸福の音楽ではない。 だが、絶望の音楽でもない。 それは、「手に入らなかった人生を、そのまま抱え続けた人間」の音楽である。 心理学的に言えば、 彼は愛を「行動」として完結できなかった代わりに、 それを人格全体へと内面化し、統合し、作品へと昇華したのである。 それは、きわめて高次の昇華(サブリメーション)だ。 ■ 本章の心理学的総括 ブラームスとクララの関係は、恋愛の成功例ではない。 だが、人間の心理構造をここまで露出させた関係も、ほとんど存在しない。 整理すれば: フロイト的視点 → 愛着の対象固着、昇華の極致 ユング的視点 → アニマ投影と、その未完の統合 アドラー的視点 → 劣等感と尊敬が混ざり合った「上下なき関係への到達願望」 彼らは結ばれなかった。 だが、互いの人生から消えることもなかった。 そして、結ばれなかったからこそ、 その関係は時間によって風化せず、 むしろ年を重ねるごとに深く、静かに沈殿していった。 まるで、 一度も鳴らされなかった和音が、 人生全体を共鳴させ続けていたかのように。 第2章 ベートーヴェンと「不滅の恋人」 ― 名を持たない女に、生涯を捧げた男 1812年7月。 ボヘミアの温泉地テプリツェ。 雨に濡れた宿の一室で、ひとりの男が机に向かい、激しい筆致で紙を埋めていた。 「わが天使、わがすべて、わが自己よ」 その書簡は、後に「不滅の恋人への手紙」と呼ばれることになる。 だが皮肉なことに、その手紙は投函されなかった。 いや、正確には――投函することができなかったのだろう。 そこに記されているのは、幸福な恋人の言葉ではない。 むしろ、すでに壊れかけている関係、いや、壊れかけている自己の告白に近い。 「君なしには生きられない」 「しかし完全に君のものになることはできない」 「われわれは結ばれてはならない」 愛と絶望が、同じ行に並んで書かれている。 それは恋文ではない。 心理的には、ほとんど懺悔に近い文書である。 ■ 愛の相手が「人」ではなく「内的対象」になった瞬間 「不滅の恋人」が誰だったのか。 この問いは、音楽史上最大級の謎のひとつとして、今なお議論され続けている。 アントーニー・ブレンターノか。 ヨゼフィーネ・ブルンスヴィックか。 あるいは別の女性か。 だが、心理学的に見れば、この問いは実は本質ではない。 なぜなら、この手紙における「恋人」は、すでに現実の女性というよりも、 ベートーヴェンの内面に構築された“理想化された愛の像”だからである。 フロイト的に言えば、これは明らかな理想化(idealization)と対象分裂の兆候である。 現実の女性は不完全で、手に入らない だからこそ、心の中で「完全な恋人像」を作り上げる その像に対して、現実以上の感情を注ぎ込む こうして彼は、次第に「誰かを愛する」のではなく、 「愛という観念そのものに恋をする」ようになっていく。 ■ 官能性の極致は、「触れられない相手」に向かうときに生まれる 官能とは、肉体の接触ではない。 それはむしろ、「触れられないからこそ、想像の中で無限に膨張する感覚」である。 ベートーヴェンの手紙には、身体的描写はほとんどない。 だが、そこには異様なほど濃密な親密さがある。 「君は私の中に生きている」 「私の存在そのものが、君に属している」 これは恋人への言葉というよりも、 自我の境界が溶解し始めている人間の言葉に近い。 心理学的に言えば、これは「融合欲求」の極端な表出である。 自分と相手の境界が曖昧になる 相手がいなければ、自分が成立しない感覚 愛が関係ではなく、「存在の条件」になる こうなると、愛はもはや幸福をもたらさない。 むしろ、自己を静かに侵食していく現象となる。 ベートーヴェンの愛は、すでにこの領域に踏み込んでいた。 ■ なぜ彼は、現実の女性と共に生きることができなかったのか 彼は多くの女性に恋をした。 貴族の令嬢。 弟子。 友人の妻。 知人の姉妹。 だが、そのすべての恋は、決定的な一線を越えることなく終わっている。 理由は単純ではない。 身分差 経済的不安 聴覚障害 性格の激しさ 社会的孤立 だが心理学的に見るならば、最も大きな要因は別にある。 彼は、「現実の親密さに耐えられない人間」だった可能性が高い。 フロイトの理論で言えば、これは「愛の理想化が強すぎるために、現実の関係に幻滅してしまう構造」である。 理想の女性像は完璧でなければならない 現実の女性は必ず欠点を持つ 欠点を見た瞬間、欲望が急速に萎える その結果、関係が持続しない つまり彼は、 「誰かと生きたい」と強く願いながら、 同時に「現実の誰かと生きること」に耐えられなかった。 その矛盾が、彼を生涯孤独へと押し戻し続けた。 ■ 愛が破綻したあと、音楽だけが残った 「不滅の恋人」との関係は、最終的には成就しなかった。 そして、その後の彼の人生に、安定した恋人が現れることはなかった。 だが、ここで終わらないのが、ベートーヴェンという人間の恐ろしさである。 彼は、愛を失ったあと、 それを嘆くのではなく、 それを音楽の中に再構築していった。 後期ソナタ。 後期弦楽四重奏曲。 《ミサ・ソレムニス》。 そこにあるのは、もはや恋の音楽ではない。 だが、「愛を渇望し続けた魂」だけが到達できる深度がある。 心理学的に言えば、これは極端なまでの**昇華(サブリメーション)**である。 愛を行動として生きられなかった だからこそ、それを精神の構造として引き受けた その結果、音楽は「感情表現」ではなく、「存在の証明」へと変質した ベートーヴェンの晩年の音楽が、どこか宗教的な深さを帯びるのは、偶然ではない。 そこには、愛を失った人間が、それでもなお「意味」を求め続けた痕跡が刻まれている。 ■ 本章の心理学的総括 ベートーヴェンの恋は、失敗した恋愛ではない。 むしろ、愛というものが、いかに人間の深層を支配し得るかを示した、極端な事例である。 整理すれば: フロイト的視点 → 理想化の過剰、対象分裂、現実親密性への耐性欠如 ユング的視点 → 内的アニマ像への投影が強すぎ、現実統合に至らなかった アドラー的視点 → 劣等感と孤独感が、「誰かに選ばれたい」という強迫的欲求を形成 彼は、ひとりの女性を失ったのではない。 「誰かと共に生きる人生そのもの」を生きられなかったのである。 だが、それでも彼は、生きた。 そしてその代わりに、音楽というかたちで、 人類史上もっとも深い孤独と、もっとも切実な愛を刻みつけた。 第3章 ショパンとマリア・ヴォジンスカ ―「結婚できたかもしれない恋」が、人生に残した傷 1836年。 ドレスデン。 ショパンは、まだ完全には壊れていなかった。 咳はある。 体は細く、蒼白で、どこか脆い。 だがまだ、未来を信じる余地が残っていた。 その年、彼は再会する。 かつてワルシャワで出会った少女―― マリア・ヴォジンスカと。 再会した彼女は、もう少女ではなかった。 育ちの良さ。 知性。 慎ましさ。 音楽的感受性。 そして何より、「安心感」。 彼女のそばにいるとき、ショパンの呼吸は、目に見えて穏やかになったという。 天才のそばにありがちな緊張も、自己演出も、そこには必要なかった。 心理学的に言えば、 マリアはショパンにとって極めて稀な存在―― 「不安を刺激しない女性」だった。 これは、非常に重要なことである。 ショパンは、生来、強い愛着不安を抱えた人格だった。 拒絶に過敏。 批判に脆い。 他者の感情を過剰に読み取る。 そして、「見捨てられること」に対して異様な恐怖を持つ。 そのような人間にとって、 そばにいるだけで心拍が落ち着く相手というのは、ほとんど奇跡に近い。 ■ 恋の始まりが、「安らぎ」だったという稀有さ 多くの恋は、高揚から始まる。 だがこの恋は違った。 ショパンとマリアの関係は、最初からどこか静かだった。 言葉が多いわけでもない。 触れ合いが激しいわけでもない。 ただ、沈黙が苦しくなかった。 これは心理学的に極めて重要な徴候である。 沈黙が安らぎとして成立する関係は、 神経系レベルでの相互調整(コレギュレーション)が成立している関係だ。 つまり彼女の存在そのものが、 ショパンの神経を静め、身体を休ませ、自己をほどいていた。 この恋には、 いわゆるロマン的な激しさはなかった。 だがその代わりに、 「人生を共に生きることが、現実的に想像できる感覚」があった。 ショパンは、初めて「結婚」という言葉を現実のものとして考え始める。 彼はマリアに、正式に求婚する。 そして―― マリアは、イエスと答えた。 ここに、他の「結ばれぬ恋」と決定的に異なる点がある。 これは、 片想いでも、 妄想でも、 すれ違いでもない。 両想いだった恋だった。 だからこそ、この破綻は、のちのショパンを深く、静かに、決定的に変えていく。 ■ 壊したのは「家族」と「現実」だった 二人の婚約は、家族によって破棄される。 理由は、いくつも挙げられた。 ショパンの健康状態 収入の不安定さ 外国人であること 芸術家という職業の不確実性 だが本質は、もっと単純だった。 ヴォジンスキ家は、 「この男は、長く生きないかもしれない」 と判断したのだ。 冷酷だろうか。 だが、当時の社会において、それはむしろ“常識的判断”だった。 問題は、その現実が、 ショパンという人間の心理構造に、どう作用したかである。 ■ 「私は、人生の伴侶としては不適格なのだ」という内的結論 婚約破棄を知らされたとき、ショパンは、表面上は驚くほど静かだったという。 だがその静けさは、回復ではない。 それは、心理学的に言えば断念の麻痺である。 深い喪失を受けた人間は、ときにこうなる。 怒りを感じない 泣き崩れない 抵抗しない ただ、すべてを内側に引き取ってしまう そして、そのとき人間は、ある「結論」を下す。 ショパンの場合、その結論はおそらくこうだった。 「私は、誰かの人生を引き受ける存在ではない」 「私は、夫になるには、壊れすぎている」 「私は、選ばれるべき人間ではない」 フロイト的に言えば、これは明確な自己価値の内在化された否定である。 拒絶された出来事が、「出来事」としてではなく、「自己評価」として固定されてしまった状態。 ここから先の彼の人生は、 「誰かと生きる」という選択肢を、半ば無意識に閉ざしたまま進んでいく。 ■ サンドとの関係に落ちた、見えない影 その数年後、彼はジョルジュ・サンドと出会う。 激情。 支配。 依存。 看護。 消耗。 一見すると、マリアとの関係とは正反対に見える。 だが心理的には、深い連続性がある。 マリアとの関係が壊れたとき、 ショパンの内部には、ある前提が形成された。 「私は対等な関係では、愛され続けない」 だから彼は、無意識に選ぶようになる。 自分を“保護する側”の女性 自分よりも強く、主導権を握る相手 恋人であると同時に、看護者である存在 サンドとの関係は、恋愛というよりも、 母性への回帰と依存の構造を色濃く帯びていた。 心理学的に見れば、 マリアとの破綻がなければ、 ショパンはサンドのような相手を「愛の対象」として選ばなかった可能性は高い。 ■ 官能とは、「叶うかもしれなかった未来」を思い続ける痛みである 官能という言葉を、私たちはしばしば肉体と結びつけて考える。 だが、最も官能的なのは、むしろこの領域である。 もし、あのとき結婚していたら もし、もう少し健康だったら もし、父が許してくれていたら もし、自分がもっと強ければ 叶わなかった未来の想像は、 実際の接触よりも、はるかに長く、はるかに深く、魂に残る。 ショパンは、生涯にわたって、マリアの名を公にはほとんど語らなかった。 だが、彼の作品の中には、明らかに「ある種の優しさ」が、1836年以降、決定的に変質している。 それ以前の甘さ。 それ以後の翳り。 まるで、 「まだ信じていた心」と 「もう信じきれなくなった心」 の境界線が、そこに引かれているかのように。 ■ 本章の心理学的総括 ショパンとマリアの関係は、悲劇的な恋ではない。 むしろ、それは「ほとんど幸福になりかけた恋」である。 だからこそ、心理的には極めて深い傷を残した。 整理すれば: フロイト的視点 → 婚約破棄が自己否定として内面化され、その後の愛の選択を歪めた ユング的視点 → マリアは“統合可能なアニマ”だったが、統合の直前で分断された アドラー的視点 → 「共同体としての人生」を信じかけた瞬間に拒絶されたことが、課題回避傾向を強めた これは恋の失敗ではない。 これは、「人生の設計図」が書き換えられてしまった出来事である。 第Ⅱ部 総括章 結ばれなかった愛は、人を壊すのか、深めるのか 結ばれぬ愛は、敗北ではない。 だがそれは、祝福でもない。 それは、人生という器の底に、 長く沈み、決して消えない沈殿物のように残り続ける。 ブラームス。 ベートーヴェン。 ショパン。 彼らは皆、異なるかたちで「愛を成就させなかった」人間だった。 だが、彼らの人生と作品は、決して「愛に敗れた人間」のそれではない。 むしろ逆である。 結ばれぬ愛は、彼らの人格を決定的に形づくった。 それは、彼らから人生を奪ったのではなく、 人生の奥行きを異様なまでに深めてしまった。 ■ 三つの「結ばれなさ」は、三つの心理構造を示している 三人の愛のあり方は、それぞれまったく異なる。 ブラームスの場合 彼は、愛を人格の内部へと静かに沈めた。 クララへの想いは、表現されなかったが、否認されたわけでもない。 むしろ彼は、その想いを自己の一部として抱えたまま生きた。 心理学的に言えば、これは 「対象喪失を統合し、内的対象として保持し続けた例」である。 その結果、彼の音楽には、 甘美さではなく、 成熟でもなく、 もっと静かで、もっと深い「人生の重さ」が宿った。 彼の作品が「人生を知った人間にしか書けない」と感じられるのは、 まさにこの心理構造ゆえである。 ベートーヴェンの場合 彼は、愛を観念へと押し上げすぎた。 現実の女性ではなく、 「理想の恋人像」を愛し、 「完全な結びつき」という幻想に生きた。 その結果、現実の人間関係は、常に彼の理想を裏切った。 心理学的に言えば、これは 「理想化が強すぎたために、現実関係に失望し続けた例」である。 彼の後期作品が、 人間的な温度を超えて、 どこか宇宙的、宗教的な響きを帯びていくのは、偶然ではない。 彼は、人間的な愛を生きられなかった代わりに、 愛という概念を、存在論の領域にまで高めてしまったのだ。 ショパンの場合 彼は、愛を現実のなかで生きかけた。 マリアとの関係は、幻想でもなければ、妄想でもない。 実際に成立しかけた、現実的な愛だった。 だからこそ、 その破綻は、彼の人格構造そのものを書き換えた。 心理学的に言えば、これは 「愛への信頼が形成されかけた瞬間に否定され、その後の愛着形成が歪んだ例」である。 ショパンの人生が、 どこか常に「依存」と「疲弊」を伴った関係へと傾いていったのは、 この初期体験が深く関係している可能性が高い。 ■ 共通しているのは、「愛が人生の中心にあった」という事実 三人の愛は、かたちも、結果も、心理構造も異なる。 だが、ただ一つ、決定的に共通していることがある。 それは、 彼らが「愛を人生の周縁に追いやらなかった」ということである。 多くの人間は、傷ついたとき、こう言う。 「もう恋愛なんてどうでもいい」 「感情に振り回されるのはやめよう」 「愛は人生の本質ではない」 だが、彼らはそうしなかった。 愛に裏切られても、 愛が叶わなくても、 愛によって孤独が深まっても、 それでもなお、 彼らは愛を、人生の中心から外さなかった。 心理学的に言えば、これは極めて重要な態度である。 傷ついたとき、 人は二つの方向に分かれる。 傷を避けるために、心を閉じていく人 傷を抱えたまま、それでも感じ続けようとする人 三人は、明らかに後者だった。 そしてその態度こそが、 彼らの音楽を、時代を超えて生き続けるものにしている。 ■ 結ばれぬ愛が人を壊すとき、壊さないとき 結ばれぬ愛が、人を壊すことはある。 現実にも、臨床の場でも、いくらでも見られる。 だが、それは「結ばれなかったから」壊れるのではない。 本質は別にある。 心理学的に整理すれば、 結ばれぬ愛が人を壊すか否かを分けるのは、次の一点である。 その人が、「愛を人生に統合できたかどうか」 ブラームスは、統合した。 ベートーヴェンは、観念へと押し上げたが、統合しようと格闘し続けた。 ショパンは、統合に失敗し、その傷を引きずったまま次の関係へと移った。 ここに、「結ばれぬ愛」の心理学的本質がある。 問題は、叶わなかったことではない 問題は、その経験をどう意味づけたかである 結ばれなかった愛を、 「だから私は価値がない」と解釈すれば、人は壊れていく。 だが、 「それでも私は、深く誰かを愛した」と解釈できたとき、 人はむしろ、異様なほどの深みを獲得する。 ■ 官能とは、「誰にも見えないところで、心が生き続けている証」である 第Ⅱ部で描いてきた官能は、 身体的なものではなかった。 それは、 触れなかった手 言えなかった言葉 選ばれなかった未来 断ち切れなかった記憶 そうした「行為にならなかった感情」の総体だった。 だが、そこにこそ、人間の官能の本質がある。 官能とは、 誰かと交わることではなく、 誰かによって、自己の深部が目覚めてしまうことなのだ。 ブラームスにとって、クララはその存在だった。 ベートーヴェンにとって、「不滅の恋人」はその存在だった。 ショパンにとって、マリアはその存在だった。 彼らは、人生のどこかで、 「この人がいなければ、自分は今ほど深く生きていなかった」 という経験をしてしまった。 そしてその経験は、 失われたあとも、決して消えない。 それは記憶としてではなく、 人格の層として、 音楽の響きとして、 人生の重みとして、残り続ける。 ■ 第Ⅱ部の結論 結ばれなかった愛は、「人生を浅くする」ことも、「人生を深くする」こともある 結ばれぬ愛は、悲劇ではない。 だが、幸福でもない。 それは、 人間がどれほど深く感じる存在であるかを、否応なく突きつけてくる体験である。 逃げれば、人は乾いていく。 抱えれば、人は深まっていく。 三人の音楽家が私たちに残した最大のものは、 美しい旋律でも、和声でも、技巧でもない。 それは、むしろ次の事実である。 人は、傷ついても、愛をやめなくても、生きていける。 それどころか、そこから、かつてないほど深い表現が生まれることさえある。 それが、結ばれなかった愛が、 音楽というかたちで人類に残した、最も静かで、最も大きな遺産なのかもしれない。 第Ⅲ部 破滅的な愛 ― 情熱は、なぜ人を生かし、同時に壊すのか 愛は、人生を支える柱になり得る。 だが、ある種の愛は、人生を支えるどころか、土台そのものを掘り崩していく。 相手がいなければ、自分が存在できない 相手の感情が、自分の価値を決める 相手を失うくらいなら、自分を失ったほうがましだと思えてしまう こうした状態に至ったとき、愛はもはや関係ではない。 心理構造そのものが、愛の名を借りた依存へと組み替えられている状態である。 この部では、三つの関係を取り上げる。 ワーグナーとミンナ チャイコフスキーとミリューコヴァ マリア・カラスとオナシス いずれも、単なる恋愛の破綻ではない。 人格の構造そのものが、愛のなかで崩れていった関係である。 第1章 ワーグナーとミンナ ―「救われたかった男」と「救おうとした女」の悲劇 リヒャルト・ワーグナーは、天才だった。 だが同時に、極めて「世話のかかる人間」でもあった。 誇大な自己像。 過剰な承認欲求。 被害意識。 経済的無責任。 そして、情緒の不安定さ。 心理学的に見れば、彼は典型的な自己愛の不安定構造を持っていた。 そこへ現れたのが、女優ミンナ・プラナーだった。 彼女は、強く、現実的で、生活力のある女性だった。 ワーグナーにとって彼女は、恋人というよりも、最初は「避難所」のような存在だった。 ユング的に言えば、 ミンナはワーグナーにとって「母性を帯びたアニマ像」だった。 彼女がいるとき、彼は安心する。 だが、同時に、彼女の存在は彼の無力さを照らし出す鏡でもあった。 ここに、破滅的関係の典型的構造が生まれる。 男は、女に依存しながら、同時に劣等感を抱く 女は、男を支えながら、次第に疲弊していく 支えれば支えるほど、男は自立しなくなる そして、支配と被支配の関係が固定化する ワーグナーは、ミンナの献身を当然のように受け取りながら、 次第に彼女を軽蔑するようになっていく。 心理学的に言えば、これは 「依存対象への脱価値化」という典型的な防衛機制である。 「自分が頼らなければならない相手」を、 無意識のうちに低く評価しなければ、自尊心が保てないのだ。 こうして二人の関係は、愛ではなく、 相互に傷つけ合う心理的装置へと変質していった。 第2章 チャイコフスキーとミリューコヴァ ―「普通の人生」を演じようとした男の、静かな崩壊 アントニーナ・ミリューコヴァは、チャイコフスキーを心から愛していた。 少なくとも、彼女にとってそれは疑いようのない恋だった。 だが、チャイコフスキーにとってこの結婚は、 愛の成就ではなく、「社会的役割を演じるための選択」に近かった。 彼は、自身の性的指向を深く恐れていた。 社会。家族。名声。 それらすべてが、「普通であること」を彼に強いた。 心理学的に言えば、これは 自己否認を前提にした関係形成である。 本当の自分を否定したまま結婚する その結果、親密さに耐えられない 相手の存在そのものが、自分の嘘を暴く鏡になる やがて、相手を避け、拒絶し、恐れるようになる ミリューコヴァは、次第に「愛されない妻」になっていく。 理由は分からない。 何が悪いのかも分からない。 それでも彼女は、彼の愛を信じ続けようとした。 このとき二人の間に生まれたのは、愛ではなく、 「理解されない苦痛」と「理解できない恐怖」の共振だった。 チャイコフスキーは、結婚の直後、精神的に崩壊する。 自殺未遂。 極度の抑うつ。 解離的な状態。 心理学的に見れば、これは 自己否認が限界を超えたときに生じる崩壊である。 愛ではなく、「普通であること」を選んだとき、 彼の精神は耐えきれなくなったのだ。 第3章 マリア・カラスとオナシス ―「声を捧げた女」と「崇拝されることに飽きた男」 マリア・カラスは、人生そのものがドラマだった。 そして、恋もまた、舞台と同じくらい過酷だった。 オナシスとの関係において、 彼女は単なる恋人ではなかった。 彼女は、彼を「神話として愛した女」だった。 心理学的に言えば、これは 自己価値を、完全に相手に預けてしまった状態である。 愛されている間だけ、自分に価値がある 選ばれている間だけ、自分は特別である 捨てられた瞬間、自分は無価値になる カラスは、オナシスとの関係のなかで、次第に「歌うこと」を失っていく。 声。集中力。舞台への意志。 彼女のアイデンティティそのものが、「恋人であること」へと塗り替えられていった。 一方、オナシスにとってカラスは、 「征服すべき対象」であり、 「所有できた時点で魅力を失っていく対象」でもあった。 心理学的に言えば、これは ナルシシズムと理想化・脱価値化の循環である。 彼はカラスを選び、 カラスは自分を捧げ、 やがて彼は、別の象徴(ジャクリーン・ケネディ)へと移っていく。 残されたカラスは、 恋人だけでなく、 自分自身をも失っていた。 ■ 破滅的な愛に共通する心理構造 三つの関係は、一見するとまったく異なる。 だが、その深層構造には驚くほどの共通点がある。 心理学的に整理すれば、以下の三つが共通している。 1. 自己価値の外部依存 「愛されているかどうか」で、自分の価値が決まってしまう。 2. 理想化と脱価値化の循環 最初は神のように相手を崇拝し、 やがて失望し、軽蔑し、あるいは自己否定に沈む。 3. 境界線の崩壊 自分の感情と相手の感情の区別がつかなくなり、 「どこまでが自分なのか」が分からなくなる。 この状態に至ったとき、 愛は成長の場ではなく、 人格を消耗させる装置になる。 ■ それでも、人は破滅的な愛を選んでしまう ここで生じる問いがある。 なぜ人は、これほどまでに苦しい関係を、 なお「愛」と呼び、 なお「必要」と感じてしまうのか。 答えは単純ではない。 だが、心理学的に見れば、ひとつの核心がある。 人は、「慣れ親しんだ痛み」を、無意識に繰り返そうとする。 幼少期の愛着体験。 承認の不足。 見捨てられ不安。 自己価値の不安定さ。 それらが、「安心できない関係こそが、愛らしい」と感じさせてしまう。 破滅的な愛とは、 過去の傷が、現在の恋を選び続けている状態なのだ。 第Ⅲ部の結論 破滅的な愛は、「愛が強すぎた」のではない 「自己が脆すぎた」のである ワーグナーも、 チャイコフスキーも、 カラスも、 彼らは愛した。 深く、真剣に、命を賭けて。 だが、彼らを壊したのは「愛の強さ」ではない。 自己の輪郭が、愛に耐えられるほど育っていなかったことである。 愛とは、本来、 二人の間に生まれる関係である。 だが破滅的な愛では、 そこにあるのは「二人」ではなく、 「不安定な自己」と「それを支配する他者」だけになる。 このとき、愛は関係ではなく、 心理的構造の再演になる。 第Ⅳ部 芸術と官能 ― なぜ音楽は「触れられている」と感じさせるのか 人は、音楽を聴きながら、こう言う。 「胸が締めつけられる」 「背中がぞくっとした」 「涙が勝手に流れた」 「身体が溶けるようだった」 だが、現実には、何も触れていない。 誰にも抱かれていない。 ただ、空気が振動しているだけである。 それなのに、 人の心だけでなく、身体までもが反応してしまう。 この現象こそ、 芸術における「官能」の本質である。 官能とは、性的刺激のことではない。 官能とは、感覚が目覚めすぎてしまうことである。 音楽は、人間の最も原初的な感覚層に直接触れてくる。 ■ 官能とは「感覚の記憶が呼び覚まされること」である 心理学と神経科学の知見を借りるなら、 音楽が官能的に感じられる理由は、はっきりしている。 音楽は、次の三つの領域に同時に作用する。 感情記憶(エピソード記憶) 身体記憶(感覚・自律神経の記憶) 関係記憶(誰かと結びついた体験の記憶) たとえば、ある旋律を聴いた瞬間に、 昔の恋人の声が蘇る ある夜の匂いを思い出す 触れられた記憶がよみがえる 孤独だった時間の温度が戻ってくる こうした現象が起こる。 つまり、音楽とは、 「過去に身体が経験した感覚を、現在の身体に再生する装置」なのだ。 これが、官能の正体である。 だからこそ、 ある音楽は甘く、 ある音楽は痛く、 ある音楽は耐えがたいほど親密に感じられる。 それは音の問題ではない。 聴く側の人生の問題なのである。 ■ シューマンの音楽が「触れられている」と感じられる理由 ロベルト・シューマンの歌曲やピアノ曲には、 他の作曲家にはあまり見られない、特有の質感がある。 音が近い 息遣いが聞こえる 思考がそのまま流れてくる 心の内側を覗き込まれているような感覚 たとえば《詩人の恋》。 そこには英雄も、劇的な事件もない。 あるのは、ただひとりの人間の心の揺れだけだ。 心理学的に見れば、 シューマンの作品が官能的に感じられるのは、 彼の音楽が「防衛をほとんどかけていない心」から生まれているからである。 彼は、感情を加工しない。 整理しない。 美しく飾らない。 ただ、「そのままの心の運動」を音にしてしまう。 その結果、聴き手はこう感じる。 これは音楽ではなく、誰かの内面に触れているようだ これこそが、芸術的官能の典型である。 クララへの想いが、 欲望としてではなく、 「感情の裸」として音楽に刻まれている。 だからこそ、その音楽は、 聴く人の心の奥を、いとも簡単に震わせてしまう。 ■ リストの演奏が女性たちを失神させた理由 19世紀、フランツ・リストの演奏会では、 実際に失神する女性が続出した。 これは誇張でも、神話でもない。 当時の記録に、数多く残っている。 なぜ、ピアノ演奏で失神するのか。 答えは、「音楽が官能的だったから」ではない。 正確には、演奏という行為が、極端に親密な関係を生み出していたからである。 リストは、単に巧みに弾いたのではない。 視線を聴衆に向けた 表情を豊かに使った 身体の動きを誇張した あたかも「あなた一人に向けて弾いている」かのように振る舞った これは、現代心理学で言えば、 対人魅力の最大化が起きていた状態である。 聴衆の側では、次の現象が起きていた。 「自分だけが選ばれている」感覚 演奏者との擬似的な一対一関係 感情移入による自己境界の低下 自律神経の過剰な活性化 つまり、音楽体験というよりも、 心理的な“恋愛に近い状態”が集団で発生していたのである。 ここでも、官能の正体は身体刺激ではなく、 「関係性の錯覚」にある。 ■ ドビュッシーの音楽が「肌の記憶」に触れてくる理由 ドビュッシーの音楽を聴くと、 人はしばしば、こう表現する。 「触覚的だ」 「湿度がある」 「肌にまとわりつく」 「境界が溶ける感じがする」 これは比喩ではない。 実際に、ドビュッシーの音楽は、人間の感覚統合領域を強く刺激する。 和声が曖昧で、輪郭がぼやけている 拍が不明確で、時間感覚が揺らぐ 解決しない緊張が持続する 明確な構造よりも、流動感が優先される これらの特徴はすべて、 人間の「自己と外界の境界感覚」を一時的に弱める方向に働く。 心理学的に言えば、これは 軽い解離に近い感覚状態を誘発している。 だからこそ、 ドビュッシーの音楽は、 「聴いている」というよりも、 「包まれている」「溶けている」「漂っている」と感じられる。 これもまた、芸術における官能のひとつの形である。 ■ 芸術の官能と、恋愛の官能は、同じ構造を持っている ここまで見てきたように、 音楽の官能も、恋愛の官能も、深層ではほとんど同じ構造を持っている。 共通点を整理すれば、次の通りである。 自己境界が一時的に弱まる 相手(あるいは音楽)との一体感が生じる 時間感覚が歪む 理性よりも感覚が優位になる 「今ここ」の体験が極端に濃くなる つまり、官能とは、 自己がほどけ、世界との接触感覚が極度に高まった状態 だと言える。 恋に落ちたとき、 人は相手の声のトーンだけで心が揺れ、 相手の存在だけで身体が反応するようになる。 音楽もまた、まったく同じ経路で人に作用している。 だからこそ、 偉大な音楽家たちは、しばしばこう言われる。 「恋をしていないときには、書けない」 それは比喩ではない。 恋という状態が、人間の感覚と神経を最も開いた状態にするからである。 ■ 芸術とは、「他人の感覚を、他人の身体に移植する行為」である ここで、ひとつの結論に到達する。 芸術とは何か。 美の表現か。 感情の発露か。 思想の造形か。 それらも正しい。 だが、心理学的・感覚的な本質に絞るなら、こう言える。 芸術とは、 「ある人間の感覚のあり方を、他人の身体にまで伝播させる行為」である。 シューマンの不安は、 私たちの胸の奥をざわつかせる。 ドビュッシーの曖昧な感覚は、 私たちの輪郭を溶かす。 リストの熱は、 200年後の私たちの身体すら昂らせる。 それは情報ではない。 知識でもない。 体験の移植である。 ここに、芸術の官能がある。 第Ⅳ部の結論 官能とは、「人間が、生きている感覚を取り戻す瞬間」である 官能という言葉は、しばしば誤解される。 性的なもの、退廃的なもの、危ういもの。 だが本来、官能とはもっと根源的な現象だ。 風の温度を、鋭く感じること 誰かの声に、理由なく涙が出ること 一つの和音で、心が崩れること 音楽を聴きながら、自分が消えていく感覚 これらはすべて、官能である。 官能とは、 感覚が眠りから覚め、「私は生きている」と実感する瞬間なのだ。 そして、優れた芸術とは、 人間をこの状態へと導く力を持っている。 だからこそ、 音楽家たちの愛は、 音楽の中に、消えない官能として刻み込まれる。 彼らが誰かを愛したことは、 ゴシップではない。 それは、 人間の感覚が最も開かれた瞬間が、 作品の中に封じ込められているという意味で、 決定的に重要な事実なのである。 第Ⅴ部 現代心理学からの再解釈 ― 音楽家たちの愛は、なぜこれほど極端だったのか 私たちはここまで、 愛に救われた人、 愛に引き裂かれた人、 愛を失ってなお生き続けた人、 愛を観念へと変質させていった人を見てきた。 バッハ。 モーツァルト。 ヴェルディ。 ブラームス。 ベートーヴェン。 ショパン。 ワーグナー。 チャイコフスキー。 カラス。 彼らの恋は、決して「奇人の逸話」ではない。 むしろそこには、人間心理の構造が、ほとんど裸のまま露出している。 なぜ芸術家は恋に溺れやすいのか。 なぜ愛が創造性を高めることがあるのか。 なぜ愛が人格崩壊を引き起こすこともあるのか。 この部では、 愛着理論・トラウマ理論・自己心理学・ナラティヴ心理学などを用いて、 これまでの全事例を一本の理論的地図へと統合する。 ■ 1. 愛着理論から見る音楽家たちの恋 現代心理学で、恋愛の理解において最も重要なのが愛着理論である。 人間の愛し方は、大人になってから決まるのではない。 多くの場合、**幼少期の「愛され方の記憶」**によって、ほぼ無意識のうちに形成されている。 大きく分けて、愛着スタイルには以下がある。 安定型 不安型 回避型 混乱型 これを、作曲家たちに当てはめてみると、驚くほど整合的になる。 不安型(見捨てられ不安が強い) モーツァルト ショパン カラス → 愛されているかどうかを常に確認したがる → 相手の態度に過敏 → 関係に安心がなく、常に揺れている 回避型(親密さに耐えられない) ベートーヴェン チャイコフスキー → 愛を強く求めながら、実際の親密さを避ける → 理想化はするが、現実関係になると退却する 混乱型(愛と恐れが分離していない) ワーグナー → 愛されたいが、同時に相手を攻撃する → 支配と依存が同時に起こる → 関係が常に破壊的になる 比較的安定型に近かった バッハ ヴェルディ → 愛が人生の土台になった → 関係が創造性を支えた こうして見ると、 恋愛の「質」は、才能や天才性よりも、 むしろ愛着構造の安定性によって左右されていることが見えてくる。 ■ 2. トラウマ理論から見る「繰り返される恋」 なぜ人は、 傷つく恋を、何度も何度も繰り返すのか。 これを説明する鍵が、現代のトラウマ理論である。 トラウマとは、 「過去の出来事」そのものではない。 それは、未処理のまま残された神経系の反応である。 見捨てられた経験 否定された記憶 愛されなかった感覚 理解されなかった痛み これらが解消されないまま残っていると、 人は無意識に「似た構造の関係」を選び続けてしまう。 たとえば: ショパンは「対等な関係」を失ったあと、 支配的で母性的なサンドを選ぶようになった。 カラスは「価値を条件付きでしか与えられなかった幼少期」の延長で、 オナシスからの承認にすべてを賭けた。 ワーグナーは「愛されたい子ども」と「特別でありたい自己愛」の間で引き裂かれ続け、 関係の中で破壊と再演を繰り返した。 恋愛とは、自由な選択のように見えて、 実はしばしばトラウマの再演舞台になっている。 だからこそ、破滅的な愛は、 「愛が強いから」ではなく、 未解決の痛みが深いから起こる。 ■ 3. 自己心理学から見る「天才と恋愛」の関係 自己心理学(ハインツ・コフートなど)では、人間の心をこう捉える。 人は、他者との関係の中で、自分という感覚を保っている。 これを「自己対象」と呼ぶ。 つまり人は、恋人を単に「好きな相手」としてではなく、 自分を肯定してくれる存在 自分の価値を映してくれる鏡 自分を支えてくれる柱 として無意識に使っている。 音楽家たちの場合、この傾向が極端になりやすい。 なぜなら、彼らは非常に不安定な自己感覚を抱えていることが多いからだ。 天才であるがゆえの孤独 他者から理解されない感覚 自己価値の不安定さ 内面世界の過剰な豊かさ こうした人間にとって、恋人は単なる伴侶ではない。 「自分を保つための構造物」になる。 だからこそ、 恋人に見捨てられる 承認が得られない 愛が揺らぐ といった出来事は、 単なる失恋ではなく、自己崩壊に近い体験になる。 カラスがオナシスを失ったとき、 失ったのは恋人ではなく、 「自分という感覚そのもの」だった。 ■ 4. なぜ恋は創造性を高めるのか ここでようやく、核心の問いに触れられる。 なぜ、恋は、これほどまでに創造性を刺激するのか。 神経科学の観点から言えば、恋愛状態にある人間の脳内では、 ドーパミン(快感・動機) オキシトシン(結びつき) ノルアドレナリン(集中・覚醒) が極めて高いレベルで分泌される。 これは、 脳が「最高度に開かれた状態」になっていることを意味する。 感覚が鋭くなる 時間感覚が変容する 感情が濃くなる 世界が意味に満ちて感じられる この状態は、創造行為にとって理想的である。 だからこそ、 シューマンは恋をした年に爆発的に作曲した ショパンは恋愛期に最も美しい作品を書いた ワーグナーは恋愛の中で巨大な構想を練った 恋とは、心理学的にも、生物学的にも、 創造性を最大化する状態なのだ。 ■ 5. だが、なぜ恋は人を壊すこともあるのか ここで再び、暗い側面が現れる。 恋が創造性を高める一方で、 恋が人格を破壊することもある。 その違いはどこにあるのか。 現代心理学的に言えば、 鍵は次の一点に集約される。 恋が「自己を拡張する体験」になっているか、 それとも 恋が「自己を代替する装置」になっているか。 前者の場合: 恋によって自分が広がる 相手がいなくても、自分は自分でいられる 愛が人生を豊かにする 後者の場合: 恋がなければ、自分が空になる 相手の反応だけが自己価値になる 愛が人生を支配する 前者は、成熟した愛。 後者は、依存的な愛。 これが、 ヴェルディとワーグナーの違いであり、 バッハとカラスの違いであり、 ブラームスとベートーヴェンの分岐点でもある。 ■ 第Ⅴ部の結論 芸術家の恋は「極端」なのではない 「人間心理が、むき出しになっている」だけである ここまで来て、見えてくる事実がある。 音楽家たちの恋は、特別に異常なのではない。 むしろ、私たち一般人が日常の中で隠している心理が、 彼らの場合は隠されずに露出しているだけなのだ。 見捨てられるのが怖い 認められたい 誰かの特別でありたい 自分を丸ごと理解してほしい これらはすべて、 どの人間にも存在する、きわめて普遍的な欲求である。 ただ、芸術家たちは、 感受性が鋭すぎた 内面世界が深すぎた 感情を音楽へと変換できてしまった そのために、 彼らの恋は極端になり、 その結果が作品として、今日まで残っている。 終章 人はなぜ、愛するのか。 これほどまでに不確かで、脆く、しばしば人を裏切る感情であるにもかかわらず。 音楽家たちの人生を通して浮かび上がるのは、ひとつの逆説である。 愛は人を必ずしも幸福にはしない。だが、愛は人生を深くする。 ブラームスの沈黙。 ベートーヴェンの孤絶。 ショパンの翳り。 カラスの献身。 いずれも「うまくいった愛」ではない。だが、それらがなければ、私たちが今日聴いている音楽の深度は、確実に異なっていたはずだ。 愛とは、成功するための制度ではない。 愛とは、人間が世界と最も深く触れ合ってしまう体験である。 だからこそ、人は傷つくと知りながら、それでも愛してしまう。そして、その痛みを言葉にし、音にし、物語にして残してきた。芸術とは、その痕跡の集積にほかならない。 音楽がいまなお私たちを打つのは、技巧が卓越しているからではない。そこに、誰かが確かに生き、確かに誰かを愛した痕跡が刻まれているからである。 それが残るかぎり、音楽家たちの愛は終わらない。 私たちが誰かを愛するたび、その続編は、静かに書き足されていく。 第Ⅰ部で描いたのは、愛が人生の土台になり得た人々の姿だった。 もしあなたが「うまくいかなかった恋」ばかりを思い出してしまうなら、それはあなたの価値の問題ではない。人には、それぞれの歩幅とタイミングがある。 第Ⅱ部で描いたのは、結ばれなかった愛を生きた人々の姿だった。 過去の恋を「失敗だった」と感じている人ほど、その経験を深く引き受けてきた人であることが多い。愛を経験したこと自体が、すでに人生の厚みなのだ。 第Ⅲ部で描いたのは、破滅的な関係に引き寄せられてしまう心の構造だった。 もしあなたが似た痛みを抱えているなら、自分を責める必要はない。そこには必ず理由があり、理解される価値がある。 第Ⅳ部と第Ⅴ部で扱ったのは、人間がなぜこれほどまでに愛に揺れ動く存在なのかという問いだった。 恋愛や結婚の悩みは、弱さの証ではない。それは「人生を真剣に生きている人」が必ず通る領域である。 この文章は、結婚相談の現場に立つひとりの人間として、日々人の人生に触れながら書いたものである。 ここに記した思想や視点は、特別な理論ではない。むしろ、実際の相談の場で何度も確かめられてきた、極めて現実的な感覚に基づいている。 多くの方が、「うまくいかなかった自分」を責めながら相談に来られる。 だが実際には、「うまく生きようと必死だった人」「誰かを大切にしようとしてきた人」ほど、深く迷い、深く傷ついていることが多い。 もしあなたが、 恋愛や結婚に自信を失っている 誰にも言えない思いを抱えている * これからの人生を、もう一度誰かと歩みたいと願っている そうした気持ちを抱えているなら、人生を諦めていない証拠である。 結婚とは、条件や年齢や戦略だけで決まるものではない。 人が誰かと生きるというのは、もっと静かで、もっと深い、人間的な営みである。 ただ、「迷っている自分を否定しなくていい」ということだけは、ここに記しておきたい。 人は、正しく愛する前に、必ず迷う。 そして、その迷いのなかにこそ、その人の人生の核心がある。 もし、あなた自身の感情が重なったなら。 もし、読みながら胸の奥で何かが静かに動いたなら。 それは、あなたが誰かと生きることを、どこかで諦めていないという証かもしれない。 そのときは、どうかひとりで抱え込まないでほしい。 言葉にならない思いこそ、丁寧に扱われるべきものであるから。 ショパン・マリアージュは、そうした思いを、静かに言葉にしていくための場所でありたいと思っている。

ショパン・マリアージュ

2026/01/19

5

5「2030年には男性の3人に1人が生涯独身」という現実。2026年、"今日が一番若い日"に行動しませんか?

こんにちは、結婚相談所Hiroka代表の河野です。 いよいよ2025年も残すところあとわずかですね。 年末のニュースで、老後資金に関する少しシビアな記事を目にしました。 記事はこちら https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/fbb6101f61d074ae4dae383b847d9a430560f852 50代での貯蓄や年金への不安……決して他人事ではないと感じた方も多いのではないでしょうか。 今日はお金の話だけでなく、そこに関わる「これからの未来の数字」についてお話ししたいと思います。

Hiroka

2025/12/30

6

6ショパンを愛したパリの女性たち http://www.cherry-piano.com

ショパンが1831年9月に到着したころのパリは、人口75万人あまりで、現在と同じく活気に溢れ、朝から晩まで石畳の広くない通りを馬車が行きかい、あらゆる階層の人達が混在していた。屋根裏部屋にひしめくような暮らしから遠くないところに、豪華なサロンに蝋燭を明明とともして夜会を開き、家紋付きの馬車がその門の前に並ぶ王侯貴族、資産家たちの屋敷が並ぶ通りがあった。大都会に仕事を求める音楽家たちも多く、ほんの一握りの裕福なサロンでのひとときの機会を何とか得ようと必死だった。 ショパンにはそのような必要は全くなかった。ウィーンでベートーベンの主治医だったマルファッティがパリ音楽界の重鎮パエルに紹介状を書いてくれたからだ。パエルの紹介で大人気の演奏家リストの知己を得ると、メンデルスゾーン、ロッシーニと音楽家たちの輪の中にすぐ入り、彼らと共に評判のサロンに賓客として迎えられた。 <デルフィナ・ポトツカ伯爵夫人> ショパンがパリで最初に親しくなった女性はポーランド出身のデルフィナ・ポトツカ伯爵夫人だ。あまりの美貌に、画家ドラクロワをして見とれてしまうと言わせるほどだった。歌ばかりでなくピアノの名手でもあったデルフィナに、ショパンは「協奏曲第二番」と「子犬のワルツ」を献呈している。スカートを履いたドン・ファンとの異名を取るほどに多くの愛人を持ったデルフィナだったが、音楽を深く理解し合う特別な友人としてショパンとはその生涯にわたり互いをとても大切にしあった。 <プラテル侯爵夫人> デルフィナと同様に優雅に暮らすポーランド人が、パリには少なくなかった。娘を弟子にと最初に頼んだプラテル公爵家もその1つで、毎週木曜日に音楽の夕べが開かれ、最も大切な常連客の一人がショパンだった。夫人はショパンを家族のような温かいもてなしで迎え入れてくれた。 <マルツエリーナ・チャルトリスカ公爵夫人> ショパンがワルシャワを出発したころ、ロシア圧政への抵抗運動で揺れ動いていた祖国だが、結局失敗に終わり、革命政府を率いていたチャルトリスキ公とその一族もパリに逃れていた。公はパリ・セーヌ川のサン・ルイ島のランベール館を住まいとし、月曜日にサロンを開き、亡命ポーランド人救済のための音楽会や舞踏会を定期的に行なった。 そこで出会った一人にマルツエリーナ・チャルトリスカがいる。ショパンが8歳のとき、イーロヴェッツの協奏曲を演奏してワルシャワ・デビューを果たした劇場を擁する、大貴族ラジヴィウ家の出で、デルフィナとともにピアノの大切な弟子として、生涯の友として強い絆で結ばれていく。 <ベッティ・ロスチャイルド男爵夫人> 誰もが憧れるジェームズ・ド・ロスチャイルド家のサロンでショパンが演奏する機会を得たのは、パリ到着の翌年だ。パリ最高のサロンで演奏すると、ピアノ愛好家のベッティがショパンに弟子にしていただけないかと申し出た。瞬く間にこの話は広がって、レッスン料は20フランと高額であるにも関わらず、レッスン依頼が相次いだ。ベッティの娘、シャルロッテはショパンお気に入りの生徒となった。ショパンの教えを受けられるのは、音楽的な感性が優れていて、その品性、人格がショパンに気に入られなければならなかった。 <マリ・ダグー伯爵夫人> ショパンに「練習曲」作品25を献呈されたマリは音楽にも文学にも才能があり、リストの愛人として3人の子供を生むほど、エネルギーに溢れ、同じような性格のジョルジュ・サンドとは一緒に旅をするほどの仲だった。リストの作曲活動を陰で支えたのはマリと言われているが、その才能を表立って生かせないことから、マリは徐々にサンドの活躍に嫉妬するようになっていく。ショパンとサンドがマヨルカ島を目指す頃には、お互いを中傷しあうほどに険悪なものとなった。 <ジョルジュ・サンド> ショパンの生涯を支えた女性というと、その筆頭に名を上げなければならないのが、ジョルジュ・サンドだ。1804年にパリに生まれたサンドは、本名をアマンティーヌ・リュシル・ド・フランクイと言う。祖母はルイ王朝の流れを受ける貴族で、溺愛した一人息子モーリスが妻としたのは、スペイン戦役に出征したときに出会った上官の愛人。その血筋を祖母は全く受け入れることなど出来なかった。しかし、父から知性を、母からは逞しい生活力を受け継いだサンドは、4歳からノアンの館に住まう祖母のもとで、厳しく育てられることになった。 落馬がもとで父が死んでしまい、パリの生活を好む母は、幼いサンドを広大な敷地の中に立つ館に残していくことに躊躇はなかった。教養のある祖母と、父の家庭教師によって、サンドはラテン語、文学、歴史、さらには農村に伝わるハーブや野草を使った伝統の民間療法まで身に付けるようになる。緑あふれる肥沃なフランス中部のベリー地方の農村地帯には古くから民話がたくさん残り、幼い頃から祖母の口から聞かされて育ったサンドは幻想的な物語にとりわけ魅了され、想像の世界に一人入り込むこともあった。その一方で乗馬を得意とし、台所で使用人が作る料理にも興味を持った。 祖母の死とともにノアンの館ほか全ての財産を相続し、翌年には9歳年上のカジミール・デュドバン男爵夫人となった。結婚生活は退屈だったが、長男モーリスの誕生が救いとなった。しかしそれもひと時で、サンドはやがてベリーの名士の家柄で文学に興味のある青年たちの集いに足しげく通うようになった。行動的なサンドはそのうちの一人と恋に落ちパリに向かったが、それもつかの間で、また館に戻ると、他の文学青年と恋に落ちるといったように、サンドの人生には常に愛人の存在が欠かせなくなる。 長女ソランジュが2歳半になろうとする1831年の冬には、教養も趣味も違う夫との別居を決め、年間生活費の確約を得ると、パリでの文筆活動を本格的に始めることにした。男装し、石畳を闊歩するようなサンドはすぐに新聞記者の仕事を手にし、翌年発表した「アンディアナ」でセンセーショナルなデビューを飾った。階級社会の中で夫に忍従しながら暮らすアンディアナが恋をきっかけに、その人生を大きく変えていくという物語に、人々は夢中になった。さらに退廃した修道院を舞台にした「レリア」は、宗教的タブーへの挑戦であるかのようで、センセーショナルな話題を沸騰させた。次々に問題小説を発表するサンドは瞬く間に文学界最高の執筆量を誇る作家としてのし上がっていった。 二人の出会い そのようなサンドがショパンの姿に目が離せなくなったのは、1836年、リストとマリー・ダグーのサロンで出会ったときだ。ショパンの方はというと、サンドが高名な作家だということは知っても、独特の服装で葉巻を手にする姿に共感するものを見出せなかったようだ。しかし1838年には、愛し合う二人の様子に魅せられたドラクロワは、自分のアトリエにピアノを運び入れ、二人の姿を描いた。この絵は後に切り離され、現在では最も有名なショパン像として知られている。 マヨルカ島へ その後、ショパンはサンドの子供たちと一緒にスペインマヨルカ島に滞在した。パリでの優雅な生活に慣れたショパンは、馬車もままならず、食事も口に合わず、体調もよくない、いいのは自然に恵まれた美しい風景だけと嘆いた。しかし手厚く看護してくれる頼もしいサンドが傍らにいるおかげで、パリから運び入れたプレイエルのピアノで「前奏曲集」など数々の作品を書き上げることができた。 ノアンの館での生活 翌年の2月には帰路につき、イタリアにしばし滞在し、6月からパリではなくサンドの館のある中部ベリー地方、ノアン村で恵まれた夏を過ごすことになった。この年から7年にわたり、夏になるとノアンで作曲、秋から春までパリでの社交とレッスンという生活パターンが、やはりサンドの手で整えられていく。サンドはショパンの健康を心から気遣いながらも、出せば売れる小説を世に送り出すために、寝る間も惜しんでペンを走らせていた。自然の中の生活を愛するサンドは、寒くなっても川での水浴びを欠かさなかった。屋敷の周囲の所有地では野菜や果物を作らせ、森の小径には花々を絶やさず、滋養の高い鶏を飼い、サンドの監督のもと使用人たちが作る料理は、ショパンの体調を効果的に維持した。 サンドはパリからの客を招くことにも熱心だった。二人が共通して到着を心待ちにするのが、画家のドラクロワとソプラノのポーリーヌ・ヴィアルドだ。ドラクロワは穏やかな人柄で、ノアンの居心地があまりにも良すぎるからと、少しは仕事をと、あえて絵筆を握り、サンドの使用人をモデルに「聖母の教育」を描き、それはしばらく館前の教会の壁を飾った。ショパンはドラクロワと庭の小道の散歩を楽しんだ。 サンドはジャム作りも得意だった。季節の果物はたくさんの壜の中のジャムへと姿を変え、それが食卓のご馳走の1つとなっていた。 食卓によく並んだ食材はすべて、敷地で育てられたものばかりで、新鮮なことこの上なかった。このような館には代代に渡った料理が残っている。そこを覗くと、ショパンの健康を支えたであろう栄養価が高くて、消化の良いものが並んでいる。例えば、小麦と牛乳、チーズを豊富に使ったニョッキのグラタン、若鶏のフリカッセなどだ。食欲がないときは、小麦粥ノアン風が供されたのではないだろうか。 そして田舎の夜は暗く長い。その時間は、ショパンが笑いを取ることもあった。モノマネが上手でそれも人物描写が得意だったからだ。そして即興の天才は、物語のようにピアノを演奏し、サンドが語って、ショパンが情景描写をして、家族たちを楽しませたのだろう。即興劇も人形劇も楽しんだ様子は、今に残る館の舞台が物語っている。 <ポーリーヌ・ヴィアルド> サンドとショパンにとって、最も大切な友人の一人がポーリーヌだ。1821年にスペインに生まれ、父も姉も有名なオペラ歌手という一族で、ピアノの才能もあり、作曲もし、注目のソプラノで、リスト、クラーラ・シューマンなど、同時代の芸術家達からの賞賛の言葉が絶えないほどだった。テノールからソプラノにわたる音域の歌声は自然の美しさに溢れていた。すっかり魅了されたショパンは、ポーリーヌと古典作品から即興までと自在に奏で、ピアノを前に二人の楽しい時間は尽きることがなかった。 終生の友となったポーリーヌはサンドとショパンのことをとても良く理解していた。それ故に、二人が突然に別れた1847年から、2年後のショパンの死まで、サンドの心を翻そうと何度も心をくだいた。その思いは叶わなかったが、ショパンにはポーリーヌの情け深く温かい心遣いはとても救いで、晩年に旅行したイギリスで一緒に共演すると、その喜びは例えようもないものとなった。パリ最初の頃、仲の良かったリストと意思の疎通を欠くようになった原因の1つが、自分の作品を勝手な解釈と編曲で演奏されることだった。ショパンにとって、作品番号を付けて世に出した曲は、いわば完全版であって、他の形はないといった自負がそこに込められている。しかし、音楽の解釈において尊敬すべき才能と謙虚さを備えるポーリーヌには、ショパンは何でも許し、自分のマズルカを歌いたいとの申し出には喜ぶばかりだった。 <ソランジュ そしてサンドとの別れ> サンドの娘、ソランジュもショパンの生涯で重要な役割を演じた一人だ。サンドが29歳の時に生んだソランジュは母から勝気さだけを受け継ぎ、その芸術的才能は兄のモーリスにいってしまった。幼い頃から集中力に欠け、努力することもなく我がままだと、母からレッテルを貼られたソランジュはショパンの優しさを救いとした。他の誰よりも自分を理解し大切にしてくれ、才能がなければ弟子となることを認めないショパンなのに、さして見込みのないソランジュだけは例外だった。楽しげにピアノを教え、その後には一緒に馬車で散歩に出かけた。ソランジュは母への反発からショパンを自分の味方にし、その愛を勝ち得ようとし、それが母サンドには鬱陶しく、しかしショパンはソランジュをあくまでも自分を慕う可愛い妹という距離感を変えることはなかった。一方、兄のモーリスは母とショパンの関係に嫉妬し、成長するにつれてますます疎ましく思っていることを隠そうともしなくなった。モーリスを溺愛するサンドはショパンが体調の悪さから気難しさを募らせていると、息子に共感し、ショパンとの生活に重荷を感じるようになっていった。そこにソランジュが決定的な事件を起こし、ショパンと突然の別れを迎えることになる。 母に反発しかしないソランジュと珍しく意見が一致したのが、彫刻家クレサンジェへの評価だった。人間的に決して評判が良くないのに、その勢いある雰囲気とサンドの胸像をぜひ作らせて欲しいとの申し出に、二人はすっかり騙されてしまった。そしてソランジュはクレサンジェと瞬く間に結婚を決めてしまった。サンドもソランジュのような娘には、クレサンジェのような強さがあったほうが良いと考えて、きっと反対するであろうショパンには何も知らせずに、ノアンで結婚式を挙げた。ことに顛末は、破産したクレサンジェがノアンに乗り込み騒動を起こし、妊娠しているソランジュにショパンが同情したことが発端だ。ショパンがサンドに、母なのだから娘さんを大切にといった手紙を書くと、責められるべきはソランジュなのに、家族でもないショパンが口を出した、とサンドの怒りは収まることがなかった。ペンを取ると、一人パリに残るショパンに迷うことなく、別れの手紙を書いた。 <ジェーン・スターリング> サンドと同じ年齢でイギリス出身の資産家ジェーン・スターリングがショパンの弟子になったのは、1840年の頃だ。ショパンの弟子になる条件は決して甘くない。レッスン料が当時では破格の20フランと高く、さらに貴族的な教育を受けた礼節と気品など、ショパンの好みに合わないとレッスンを受けることは出来なかった。ピアノ演奏の才能が第1条件であるのはもちろんだ。 先生としてのショパンの力がどのようなものであったかを知ることが出来るエピソードがある。当時の大ピアニストのカルクブレンナーやモシェレスが、後に音楽家になる才能を備えている息子、娘のレッスンを依頼したからだ。父自身が最高の音楽家でそのレッスンこそ望む人が多いのに、ショパンの指導力とその音楽の素晴らしさを認めて、子供たちへの教えを乞うてきたのだ。 異イギリス人のジェーン・スターリングの演奏力もかなりのものだったので、ショパンは熱心に指導した。現在、ショパンの楽譜を出版するにあたり重要な資料の1つであるのが、ジェーン・スターリングが持っていた楽譜だ。ショパンは指導にあたって、ジェーンの楽譜に様々な書き込みをしていたからだ。 1847年、ショパンがサンドと会えなくなったことは、社交界の衝撃として受け止められた。ショパンを先生として慕うばかりでなく、できればその恋人に、そしてさらには結婚もと望んでいたスターリングは、イギリスへの演奏旅行に熱心に誘った。ショパンは体調が思わしくないのは分かっていたが、パリに滞在していても、毎日が覇気のないものとなってしまったので、スターリングの誘いに乗ることにした。出発前にはプレイエル・ホールで演奏会をし、それを成功させて気分良く旅に出た。ロンドンに到着すると、資産家のスターリング家が用意した部屋には早速、3社からピアノを入れる申し出があった。その演奏は多くの人に待たれ、サザーランド侯爵家で行われたコンサートにはヴィクトリア女王も臨席し、その後も貴族にサロンからの招待が相次いだ。 滞在の最初の頃はショパンの体調も悪くなく、ポーリーヌ・ヴィアルドとの共演も出来たので、イギリスに来たことへの後悔はあまりない。しかし、やがてスターリング一族が住まうスコットランドに向かう列車に乗り込み、連日の移動と、退屈な社交でショパンは疲れ果てた。パリに帰ることばかりを望むようになり、ロンドンにやっとの思いでたどり着くと、チャルトリスカ公妃が見舞いに来てポーランド語で語り合えたのが大きな慰めとなった。誰もがパリに戻れる体力があるかと心配したが、そのような時でも、同胞のためならと、ポーランド難民のためのチャリティー演奏会には迷うことなく舞台に立った。 <最後の日々を支えた女性たち> 念願のパリ帰還は1848年11月24日で、スクワール・ドルレアンの自宅に戻ると、親しい友人や弟子たちが待ち受けていた。長年の友人ポトツカ伯爵夫人は美しい歌声で見舞い、体調がいいときは、ドラクロワがショパンを馬車に乗せて気分転換にと外に連れ出した。マルツェリーナ公妃など数を少なくした弟子のレッスンは横になりながら、かろうじて行なっていた。しかし息を吸うのがやっとといった様子に、医者は空気のいい場所で暮らすことを勧めた。富裕な弟子たちの一人、スーツオ公妃の母が緑豊かなシャイヨーの住まいの費用の援助を申し出た。レッスンもままならないショパンに最大の援助をしたのはスターリングで、その死後、大半のショパンの遺品を買い取ったのもスターリングだった。そのおかげで、ピアノなど多くのものが散逸せずに残ることとなった。 1849年6月になると大量の咯血をし、姉のルドヴィカを呼び寄せて欲しいと最後の願いを口にするようになった。富裕な弟子たちの政治的に強力なコネによって、ポーランドを出国出来た姉が8月9日に到着した。 4歳年上のルドヴィカはピアノを得意として、まだショパンがノアンでサンドと暮らしていた頃に、一度、夫と共にポーランドから訪ねてきたことがあった。その頃は大切な弟の日々を温かく支えてくれるサンドの存在にルドヴィカは感謝するばかりだった。サンドと友情を交わすほどに心を通わせたが、今回は違う。ルドヴィカの到着を知るとサンドが手紙を送ってきたが、弟の気持ちに反して別れを告げたサンドにルドヴィカは会うつもりなど全くなかった。ルドヴィカからワルシャワに暮らす年老いた最愛の母の様子を聞くうちに、ショパンは心を落ち着かせることが出来た。 秋が近くなると、温かい街中の暮らしがいいと再び引っ越した。今度はパリ随一の高級住宅街にある南向きのアパルトマンだ。ベランダからセーヌの美しい眺めを楽しむ体力も全くなくなっていたが、姉やソランジュの姿を救いとしていた。 <葬儀> ショパンが最後に聴いた音楽はデルフィナ・ポトツカ伯爵夫人の歌声だった。危篤の知らせで10月15日に駆けつけると、ショパンの願いでベッリーニなどのアリアを歌った。チャルトリスカ公妃はフランコムとチェロ・ソナタを演奏した。 ルドヴィカ、チャルトリスカ、サンドの娘のソランジュや弟子のグートマンなどが見守る中、10月17日午前2時にショパンは息を引き取った。 10月30日に大群衆が取り囲むマドレーヌ寺院で執り行われた葬儀では、その遺言どおりにモーツアルトの「レクイエム」と「前奏曲集」から第4番と第6番などが演奏された。棺の傍らにはドラクロワ、プレイエル、マイアベーアなどが付き従い、ペール・ラシェーズ墓地に向かった。 誰もが予想したサンドの姿はどこにも見当たらなかった。二人の共通の親友のソプラノのポーリーヌ・ヴィアルドは耐え難い悲しみの気持ちをぶつけるかのように、サンドに手紙を書いた。 ルドヴィカがヴァンドームのショパンの住まいで遺品を整理すると、6000フランが残っていることが分かった。しかし、それだけでは足りないのでスターリングから借金をし、遺品を匿名のオークションにもかけることにした。スターリングがその多くを買い取り、最後まで使っていたプレイエルのグランドピアノの響板に「ルドヴィカのために」と書いてワルシャワに送った。さらにスターリングはルドヴィカのためにブレスレットも作った。ショパンの横顔を彫ったカメオを中心に、青の七宝にマズルカやバラードの楽譜の一部を焼き付け、それを連ねたものだ。 ショパンの遺品の中には、お守りのような小さな包があった。中に入っていたのはサンドの髪だった。 ルドヴィカはショパンの心臓を入れた壺と、大切に保管されていたサンドからの手紙を鞄に入れて、ワルシャワへの帰途についた。サンドの手紙はポーランドに入る前に手放すが、心臓はワルシャワの聖十字架教会に安置された。 パリのショパンの墓の完成は死後1年経ってからだ。今に残る少女像が佇む優雅な姿の墓石をデザインしたのは、ショパンが終生その存在を大切にしたソランジュ、その夫クレサンジェの手によるものだ。

ショパン・マリアージュ

2025/12/30

7

7天才モーツァルトは、なぜ「普通の愛」を選んだのか http://www.cherry-piano.com

序章 ——天才は、なぜ「普通の愛」を選んだのか 天才は、しばしば孤高の存在として語られる。だが、孤高であるがゆえに、誰よりも「日常」を希求することがある。モーツァルトは、その典型であった。 彼が選んだ伴侶は、社交界の華でも、資産家の令嬢でもない。軽やかな笑い、素朴な情、そして病弱さを抱えた一人の女性——コンスタンツェである。 この選択は、父レオポルトの激しい反対を招いた。合理性の物差しから見れば、確かに不利な結婚だった。しかし、モーツァルトにとって結婚とは「計算」ではなく、「生き直し」の行為だった。音楽のために差し出してきた幼年期、父の期待に応え続けた青年期。その果てに彼は、自分の人生を取り戻すため、誰かと「生活」を始めようとしたのである。 第Ⅰ部 出会い——下宿屋から始まる、静かな革命 1. ウェーバー家の娘たち 1781年、ウィーン。 モーツァルトはザルツブルク大司教の束縛を断ち切り、独立した音楽家として都市に身を置く。下宿先はウェーバー家。ここに、四姉妹がいた。 当初、彼が心惹かれたのは姉アロイジアである。だが、アロイジアは舞台を選び、成功と引き換えに彼の愛を選ばなかった。 そのとき、傍らにいたのがコンスタンツェだった。派手さはない。歌手としての才能も姉ほどではない。だが、彼女は彼の冗談に笑い、体調を気遣い、失敗を咎めなかった。「評価しない眼差し」——それが、モーツァルトにとって決定的だった。 2. 書簡に刻まれた、子どもと大人のあいだ モーツァルトの手紙は有名である。言葉遊び、下ネタ、過剰な愛称。しばしば「幼稚」と評されるそれらは、しかし別の真実を語る。 彼は、評価と期待にさらされ続けた人生のなかで、無条件に甘えられる場所を求めていた。コンスタンツェは、それを許した数少ない存在だった。 この関係性は、単なる依存ではない。むしろ、モーツァルトが初めて「等身大の自分」でいられた空間である。天才が天才である前に、人間であることを許された場所——それが彼女との関係だった。 第Ⅰ部補章 父レオポルトという「もう一人の配偶者」 結婚に立ちはだかった最大の障壁は、父レオポルトである。彼は息子を愛していた。しかしそれは、管理と計画を伴う愛だった。 彼の反対は、経済的合理性に基づいていた。だが同時に、それは「息子を手放せない父」の感情でもあった。 モーツァルトが結婚を強行したとき、彼は初めて父に背いた。それは反抗ではない。自立である。 この選択が、後の不安定な生活を招いたとしても、彼にとっては「自分の人生を生きる」ための、不可逆の一歩だった。 小休止——愛は、成功を保証しない ここで一つ、冷静な視点を挟もう。 コンスタンツェとの結婚は、モーツァルトを経済的に救わなかった。浪費、病、収入の不安定。現実は厳しい。 だが、愛はそもそも、成功を保証する制度ではない。愛は「生き方の選択」であり、その結果を引き受ける覚悟である。 彼は選んだ。名声より、安定より、生活の温度を。 第Ⅱ部 結婚生活の実相——看病、借金、そして笑い 1.結婚とは「幸福」ではなく、「日常」である 結婚生活とは、理念ではなく現実である。 祝祭ではなく反復であり、感動ではなく継続であり、情熱ではなく管理である。 ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトと コンスタンツェ・モーツァルト の結婚は、まさにそのことを私たちに突きつける。 二人は、貧困のなかで愛し合ったのではない。 愛し合った結果、貧困のなかで生きることになったのである。 そして重要なのは、 その現実のなかで、彼らが「破綻しなかった」理由である。 2.病弱な妻、過敏な夫——看病が日常になる家 結婚後のコンスタンツェは、しばしば病に伏した。 リウマチ熱、発熱、慢性的な衰弱—— 現代医療のない18世紀において、これは単なる体調不良ではない。 生存そのものが危うくなる状態である。 モーツァルトは、作曲家である以前に、 看病人であり、付き添いであり、祈る者であった。 彼は手紙にこうした日常を繰り返し書き残している。 医者を呼ぶ金がないこと 薬代を工面するために楽譜を質に入れたこと 夜通し妻の熱を測り、朝に仮眠を取ってから作曲したこと ここで注目すべきは、 彼がこの生活を「不幸」とは書いていない点である。 彼は嘆く。愚痴も言う。だが、 「妻を看病する人生そのもの」を否定しない。 これは重要な心理的事実だ。 人は、愛していない相手の看病を 長期間、ユーモアを失わずには続けられない。 3.金がない——それでも笑うという選択 結婚生活を語るとき、 「モーツァルトの浪費癖」「コンスタンツェの贅沢」 というステレオタイプが必ず登場する。 だが、実態はもっと複雑だ。 ■ モーツァルトは「金銭管理が下手」だったが、「享楽主義者」ではない 彼は確かに、 収入の波を読めない 長期計画を立てない 今日ある金で今日を生きる という性質を持っていた。 だがそれは、 快楽のための浪費ではなく、 不安を先送りするための支出だった。 金を持っているときは使う。 なぜなら、明日が保証されていないからだ。 この心理は、現代で言えば 「フリーランス型不安定労働者」に近い。 ■ コンスタンツェは「浪費家」ではなく「現実的調整役」だった 近年の研究では、 彼女が家計簿をつけていたこと 借金の整理に奔走していたこと モーツァルト没後、出版権を管理し家庭を支えたこと が明らかになっている。 つまりこの夫婦は、 夢想家と現実家 無計画と調整 衝動と持続 という、典型的な補完関係にあった。 4.それでも二人は「笑っていた」 この結婚生活で、最も注目すべき点。 それは、二人がよく笑っていたことである。 モーツァルトの手紙には、 下品な冗談 語呂遊び 幼児語 意味不明な笑い が溢れている。 これを「精神的未成熟」と切り捨てるのは容易い。 しかし心理学的には、別の読みが可能だ。 ユーモアとは、 極度のストレス下における 最も高度な防衛機制である。 彼らは、 病 借金 社会的不安定 将来の不透明さ という現実を、 「笑い」に変換することで生き延びていた。 これは、強さである。 そして、深い信頼関係の証でもある。 5.結婚は「天才を支えた」のか? しばしば問われる。 コンスタンツェとの結婚は モーツァルトの才能を損なったのではないか? 答えは、単純ではない。 結婚は、 安定を与えなかった 集中を妨げた 経済的困難を増幅させた しかし同時に、 人間としての居場所 無条件に戻れる場所 「評価されない時間」 を与えた。 後期作品に見られる あの不思議な明るさと影、 軽やかさと死の気配の同居は、 この生活の空気なしには生まれ得なかった。 6.結婚生活の本質——「選び続けること」 この夫婦の結婚生活が教えるのは、 ロマンでも犠牲でもない。 結婚とは、 正解を選ぶことではなく、 選んだ現実を 引き受け続けること である。 コンスタンツェは逃げなかった。 モーツァルトも、投げ出さなかった。 完璧ではない二人が、 不完全な現実のなかで、 それでも「一緒に生きる」を選び続けた。 それが、この結婚の核心である。 第Ⅲ部 病と終焉——未亡人となったコンスタンツェ 1.終わりは、ある日突然「日常の顔」でやってくる 死は、劇的な音楽とともに訪れるわけではない。 多くの場合、それは帳簿の隅、未払いの請求書、冷えた部屋、そして止まらない咳のなかに忍び込む。 1791年秋、**ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトは急速に衰弱していった。 原因は諸説ある。感染症、腎疾患、リウマチ熱の再発、過労。 だが確かなのは、彼が「働きながら死んでいった」**という事実である。 《レクイエム》を書きながら、彼はすでに自分の身体が自分のものでなくなっていく感覚を抱いていた。 それでもペンを置かなかったのは、芸術家の宿命だけが理由ではない。 家族を養う責任が、彼を机に縛りつけていた。 2.看病する者の不在——コンスタンツェは、そこにいなかったのか 通俗的な伝記は、しばしば冷酷な描写を好む。 「妻は湯治に出ていた」「夫の最期に立ち会わなかった」 ——この断片だけが切り取られ、コンスタンツェは非難されてきた。 だが、史実はもう少し複雑で、そして人間的だ。 コンスタンツェ・モーツァルトは、当時妊娠・病弱の状態にあり、医師の判断で保養に出ていた。 彼女自身も、生き延びることが精一杯だった。 重要なのは、 「そこにいなかった」ことと、 「愛していなかった」ことは、 まったく同義ではない という点である。 彼女は戻った。 そして、すでに遅すぎたという現実に直面した。 3.葬儀——あまりに静かな別れ 1791年12月5日、モーツァルトは35歳で亡くなる。 葬儀は質素だった。 合同墓地、雨、数人の参列者。 ここでも、神話は事実を歪める。 「誰も来なかった」「忘れ去られた天才」 ——だが当時のウィーンでは、これは特別な扱いではない。 本当に過酷だったのは、その後である。 未亡人となったコンスタンツェは、 二人の幼い子 膨大な借金 未完成の作品 社会的保護の欠如 を一身に引き受けることになった。 愛の物語は、ここで終わらない。 ここからが、彼女自身の人生の始まりである。 4.「哀れな未亡人」という役割を、彼女は拒んだ 19世紀以降、コンスタンツェは長らく 「夫の遺産にすがって生きた女性」 として描かれてきた。 だが、実際の彼女は違う。 彼女は動いた。驚くほど現実的に。 《レクイエム》の完成を弟子ジュスマイヤーに託す 出版社と交渉し、作品の版権管理を行う 演奏会を企画し、「モーツァルト未亡人」として登壇する 書簡・資料を整理し、伝記成立に協力する 彼女は理解していた。 天才は、 死んだ瞬間に放置されれば、 簡単に忘れられる。 だから彼女は、 「記憶の管理者」になることを選んだ。 これは、愛の延長ではない。 愛の責任である。 5.再婚——裏切りか、生存戦略か コンスタンツェは後に再婚する。 相手は外交官ニッセン。 この事実は、長らく否定的に語られてきた。 だが、冷静に考えてみよう。 社会保障のない時代 子どもを抱えた未亡人 収入は不安定 名声はあっても、権利は弱い この状況で再婚しないことこそ、 浪漫的幻想である。 しかも彼女は、再婚後も モーツァルトの名を守り続けた。 改姓しても、忘れなかった。 ここにあるのは、 「過去を捨てる女」ではない。 「過去と共に生きる女」の姿だ。 6.死は、愛を終わらせたのか この問いに、簡単な答えはない。 死は、 共有する時間を終わらせた 会話を止めた 看病を終わらせた だが同時に、 記憶を固定し 物語を生み 使命を与えた コンスタンツェにとって、 モーツァルトは「亡き夫」になった瞬間から、 「世界に伝えるべき存在」になった。 それは、 恋人でも、配偶者でもない、 第三の関係—— 継承者という立場である。 7.未亡人とは、「終わった人」ではない 私たちは、未亡人という言葉に 「残された人」「過去の人」という響きを重ねがちだ。 だが、コンスタンツェは違った。 彼女は、 生き延び 守り 編み直し 次の世代へ手渡した もし彼女がいなければ、 私たちが知る「モーツァルト像」は 存在しなかった可能性すらある。 終章への橋渡し 愛の後に残るもの——「生き続ける責任」 この物語が最終的に私たちに問うのは、 「誰を愛したか」ではない。 愛した後、 その現実を どう生き続けるか である。 終章 モーツァルトとコンスタンツェ—— この結婚が、現代の私たちに残したもの 1.私たちは「理想の結婚」を信じすぎていないか 私たちは、結婚に物語を求めすぎる。 安定、成長、成功、相互扶助、幸福の持続—— まるで結婚が「人生を完成させる装置」であるかのように。 だが、**ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト**と コンスタンツェ・モーツァルト の結婚が私たちに突きつけるのは、 その幻想の、静かな崩壊である。 この結婚は、 経済的に不安定だった 社会的に不利だった 健康問題を抱えていた 将来の見通しは暗かった それでも二人は、結婚した。 そして、破綻しなかった。 ここにあるのは、「成功した結婚」ではない。 「引き受けられた結婚」である。 2.結婚は「相手を変える契約」ではない 現代の恋愛・婚活において、 最も頻繁に起きる誤解の一つがある。 結婚すれば、 相手は変わってくれる 自分も安定できる 問題は解決する モーツァルトは、結婚しても浪費癖を失わなかった。 コンスタンツェは、結婚しても病弱だった。 二人は、互いを「作り替える」ことに成功していない。 だが、決定的に違う点がある。 それを前提に、 共に生きることを選んだ 相手の未完成さを、 「将来の改善点」としてではなく、 現時点の現実として受け取った。 これは、極めて成熟した関係である。 3.「支える人」は、犠牲者ではない コンスタンツェは、長らく 「天才を支えた凡庸な妻」 あるいは 「夫に振り回された女性」 として語られてきた。 だが、ここまで見てきたように、 彼女は受動的存在ではなかった。 家計を調整し 夫の死後は記憶を管理し 社会と交渉し 再婚という現実的選択を行った これは「支配」でも「犠牲」でもない。 役割を引き受けた主体 としての生き方である。 現代においても、 「支える側」に立つ人は多い。 だが、そこに選択の自覚があるかどうかで、 人生の質は決定的に変わる。 4.才能ある人と生きる、という現実 モーツァルトとの結婚は、 「才能ある人と結婚すること」の 光と影を、極端なかたちで示している。 才能ある人と生きるとは、 生活が不規則になること 社会的評価と家庭の現実が乖離すること 承認が外部に流れやすいこと を意味する。 だから重要なのは、 才能そのものを愛しているのか その人の生活可能な現実を 引き受けられるか という問いである。 コンスタンツェは、 「天才」という神話ではなく、 疲れ、愚痴を言い、病み、稼げない男 としてのモーツァルトと生きた。 ここに、現代婚活における 極めて重要な示唆がある。 5.愛は、人生を「楽に」しないことがある この結婚は、 モーツァルトを長生きさせなかった。 コンスタンツェを安楽にもしなかった。 それでも言えることがある。 愛は、 人生を楽にしないことがある しかし、 人生を生きる理由を 明確にすることがある モーツァルトは、 「誰のために働くのか」を得た。 コンスタンツェは、 「何を守って生きるのか」を得た。 それは、成功よりも、 幸福よりも、 深い人生の軸である。 6.この結婚が、今の私たちに問いかけるもの 最後に、この結婚が 現代の私たちに投げかける問いをまとめよう。 条件が整っていなくても、 人は結婚してよいのか 不完全な相手と、 未来を共有できるのか 愛は、成果を出さなければならないのか モーツァルトとコンスタンツェの結婚は、 こう答えている。 完璧でなくていい 安定していなくていい ただ、 選んだ現実から 逃げない覚悟があるか 結婚とは、 「幸せになるための制度」ではない。 生き方を選び続ける関係である。 結び——静かな愛は、音楽よりも長く生きる モーツァルトの音楽は、 二百年以上を経て、 なお世界で鳴り続けている。 だが、その音楽が 「人間の声」を失わなかったのは、 彼が誰かと生活し、 誰かに帰り、 誰かに看取られ、 そして誰かに語り継がれたからだ。 派手ではない。 模範的でもない。 理想像にもなりにくい。 それでもこの結婚は、 確かに、 一つの人生を支え、 次の人生へ手渡された。 現代の私たちが 結婚や愛に迷うとき、 この静かな物語は、 こう囁いている。 「正解かどうか」ではなく、 「引き受けられるかどうか」 それが、愛の基準だ、と。 ——モーツァルトとコンスタンツェ。 この結婚が残したのは、 音楽以上に深い、 生き方の和音なのである。

ショパン・マリアージュ

2026/01/07

8

8結婚相談所で活動中によくある悩み

結婚相談所で婚活を始めると、「これで合っているのかな?」「自分だけうまくいっていないのでは?」と感じる瞬間が出てきます。 実はそれらの悩みは、**多くの方が通る“婚活の途中段階”**でもあります。 ここでは、結婚相談所で活動中によくある悩みと、その向き合い方についてご紹介します。 悩み① お見合いがなかなか成立しない 「申し込みをしても返事が来ない」「思ったよりお見合いが組めない」 これは活動初期に特に多い悩みです。 プロフィール写真 自己PR文 希望条件 少し見直すだけで、状況が大きく変わることもあります。 一人で抱え込まず、相談することが大切です。 悩み② お見合い後、交際につながらない 「会話は普通だったのに断られた」「理由が分からず落ち込む」 お見合いは、「合否」ではなく「相性確認の場」。 うまくいかなかった理由は、必ずしもあなたに問題があるとは限りません。 振り返りをすることで、次のご縁に活かすことができます。 悩み③ 仮交際が続かない・進展しない 何度か会っているのに距離が縮まらない 相手の気持ちが分からない こうした悩みも非常に多いです。 仮交際は、「お互いを知る期間」。 焦らず、気持ちを整理しながら進めることが重要です。 悩み④ 他の会員と比べてしまう 「もう真剣交際に進んでいる人がいる」「自分だけ遅れている気がする」 婚活は競争ではありません。 人それぞれ、ご縁のタイミングは異なります。 比べる相手は他人ではなく、過去の自分です。 悩み⑤ 気持ちが疲れてしまう 婚活は、想像以上に感情を使います。 期待しては落ち込む 判断の連続で疲れる そんなときは、無理に頑張り続ける必要はありません。 ペース調整も、立派な婚活の一部です。 プールトゥジュールでのサポート プールトゥジュールでは、「悩まない婚活」ではなく、**「悩んだ時に一人にしない婚活」**を大切にしています。 状況の整理 気持ちの言語化 次に向けた方向性の確認 夫婦カウンセラーとして、現実的な視点と寄り添いの両方でサポートしています。 まとめ 婚活中の悩みは誰にでも起こる 悩みは婚活が進んでいる証拠 一人で抱え込まないことが大切 婚活は、「正解を探すもの」ではなく、納得できる選択を積み重ねていくプロセスです。

マリッジサロン プールトゥジュール

2026/01/15

9

9ショパンの命を縮めた女性たち――愛・病・創造の交差点 http://www.cherry-piano.com