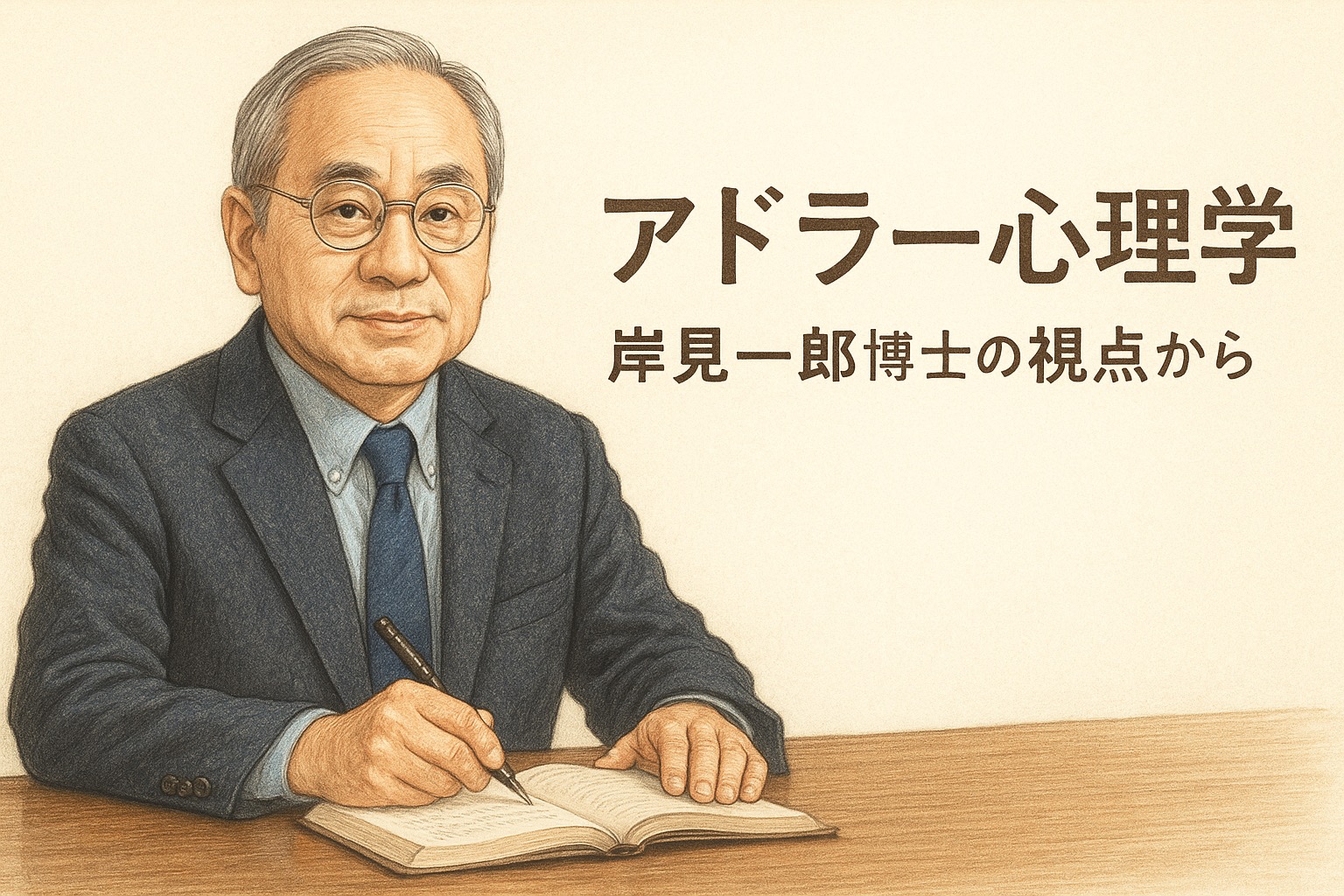

第Ⅰ章 原因論から目的論へ――過去を手放す勇気

――岸見一郎博士講義録より

一 「人は過去によってではなく、目的によって生きている」

岸見:

「アドラー心理学を学ぶとき、最初に驚かれるのは“原因論”を捨てるという発想でしょう。

ほとんどの心理学は、『あなたがこうなったのは過去のせいだ』と説明します。

ところがアドラーは、『あなたがそうするのは、そうしたい目的があるからだ』と語るのです。」

会場の空気が少しざわついた。

講義を聴く若者たちの表情には、どこか「信じられない」という戸惑いが浮かんでいる。

私たちは誰もが、過去の傷や出来事が自分を作ったと信じている。

それを否定することは、ある種の“心の拠り所”を失うことでもあるからだ。

岸見博士は、学生の一人に穏やかに問いかけた。

岸見:

「あなたが、いま人を信じられないのはなぜですか?」

学生:

「昔、恋人に裏切られたことがあって……それ以来、人を信じるのが怖くなりました。」

岸見:

「その“怖さ”を感じている自分が、信じないという選択をしているのですね。

では、その選択にはどんな目的があるでしょう?」

学生はしばらく黙り込んだ。

沈黙のあと、彼女はかすかに微笑んで言った。

学生:

「……傷つきたくないからです。」

博士はゆっくりと頷いた。

岸見:

「そうですね。あなたが“信じない”のは、過去が原因ではなく、“再び傷つくことを避ける”という目的のためです。」

ここに、アドラー心理学の核心がある。

人は過去の出来事に支配されているのではなく、未来の目的に向かって生きている。

二 「過去に意味を与えるのは、いまのあなた」

岸見博士は、よくこう語る。

「過去は変えられません。しかし、過去に“どんな意味を与えるか”は、いまのあなたに委ねられています。」

ある女性が講演後に博士に近づいてきた。

彼女は、長年父親から暴力を受けて育ち、「私は幸せになれない」と涙ながらに語った。

女性:

「先生、私はあの父のせいで、自分に自信が持てません。人を愛することも怖いんです。」

岸見:

「そうですか。しかしね、あなたはいまここにいます。

その苦しい経験をもっても、なお誰かを愛したいと思っている。

それはすでに“変わろうとする意志”がある証拠ではありませんか。」

女性ははっとして、静かに涙を流した。

博士は続ける。

「あなたの過去は消えません。でも、その過去を“自分を成長させた経験”と捉えるか、“人生を呪う理由”にするかは、あなたの選択です。

人は過去の被害者でいるか、それを糧にするか――それもまた“目的の選択”なのです。」

この瞬間、会場の空気が変わる。

“癒される”という言葉では足りない。

それはむしろ、“自分の人生を取り戻す”感覚であった。

三 「原因論」は人を縛り、「目的論」は人を解放する

私たちは便利な“言い訳”として原因論を使う。

「親が厳しかったから」「上司が理不尽だから」「環境が悪いから」――

しかしそれらはすべて、「私は変われない」と宣言しているのと同じである。

岸見:

「原因論は、責任を外に置く心理学です。

けれど目的論は、“自分がどう生きるか”の主体を取り戻す心理学なのです。」

博士はしばしば、古代ギリシア哲学との類似を語る。

ソクラテスの“無知の知”――自分が知らないことを知る勇気。

それと同じく、アドラーの“目的論”も、自分の心の中に潜む「選択」を見抜く知恵である。

原因論は慰めをくれるが、目的論は自由をくれる。

そして自由は、痛みを伴う。

なぜなら、**“自分の人生の責任はすべて自分にある”**と知るからだ。

だが岸見博士は、そこでこう微笑む。

「責任があるということは、可能性があるということですよ。」

四 具体例:ある青年との対話――「怒りは感情ではなく、目的である」

博士がカウンセリングで出会った青年の話がある。

青年は職場で上司に怒鳴られるたびに、家で物を壊していた。

彼は言った。「僕は怒りを抑えられないんです。もう性格なんですよ。」

岸見:

「あなたは怒ることで、何を得ていますか?」

青年:

「……相手を黙らせることができます。」

岸見:

「つまり、怒りには“相手を支配する”という目的がある。

あなたは怒りを“使っている”のです。」

青年は目を見開いた。

彼は自分の怒りを感情だと思っていた。だが実際は、無意識の戦略だった。

怒ることで自分を守り、相手を従わせる――それが彼の“目的”だったのだ。

博士は言う。

「怒りは爆発するものではありません。選び取っているのです。

だから、あなたには“怒らない自由”もあるのですよ。」

五 講義の余談――“過去に囚われた人”ほど未来を恐れる

講義の終盤、博士は静かに語った。

「過去にとらわれている人は、実は未来を恐れているのです。

もし自分が変われるとしたら、“ではこれからどう生きるのか”を問われるからです。」

過去の原因を探すのは楽である。

なぜなら、それを見つけても“何も行動しなくていい”からだ。

しかし目的論の世界では、「では、どう生きたいのか?」が問われる。

その問いは人を立ち上がらせるが、同時に恐ろしい。

自由とは、逃げ場を失うことでもあるからだ。

博士は会場の若者たちに向かって、こう締めくくった。

「あなたが変わらないのは、過去のせいではありません。

“変わらない”という目的をもっているからです。

でもね、いつでも“変わる”という目的を選び直せる。

人はその瞬間から、まったく新しい人生を始められるのです。」

六 あとがきに代えて――「いまここ」から始まる自由

講義が終わったあと、学生たちは静かに立ち上がった。

ひとりの青年が博士の前に来て、こう言った。

「僕は、過去を変えようとばかりしていました。

でも、先生の話を聞いて、“いまの自分がどう生きるか”を考えた方がいいんだと気づきました。」

博士は穏やかに微笑み、こう答えた。

「人生は、“過去の清算”ではなく、“未来の創造”です。

いまここでの選択が、すべての過去を書き換えるのですよ。」

そしてこう結んだ。

「アドラー心理学の第一歩は、“過去の自分”にさよならを言うことです。

それは悲しいことではありません。

それこそが、本当の意味での“自由”なのです。」

第Ⅱ章 劣等感と優越性――比較の鎖から自由になる

――岸見一郎博士講義録より

一 「劣等感は悪ではない」

岸見:

「アドラー心理学では、“劣等感”を否定しません。

劣等感とは、人間が成長するためのエネルギーです。

問題は、“他者と比べて”自分を卑下するときに、それが苦しみに変わるのです。」

ある女子大学での講義。

岸見博士は黒板にゆっくりと「劣等感」と書き、その下に線を引いた。

そしてこう続けた。

「多くの人は“劣等感をなくしたい”と言います。

しかし、劣等感がなくなれば、人は努力しなくなるでしょう。

“もっと良くなりたい”という思いこそ、人を前進させるのです。」

教室の一番前で、ある学生が手を挙げた。

学生:

「でも先生、SNSを見ると、自分がダメに思えてくるんです。

友だちは旅行や恋人との写真を投稿していて、私だけ取り残された気がして……」

博士は頷いた。

岸見:

「それは“比較の罠”ですね。

あなたは他人の人生を、自分のものさしで測ろうとしています。

しかし、他人はあなたのライバルではありません。

同じ“仲間”なのです。」

二 比較が生む「優越性の錯覚」

博士はゆっくりと黒板にもう一つの言葉を書いた。

「優越性の追求」。

それはアドラー心理学における、もう一つの重要概念である。

岸見:

「劣等感を感じた人が、それを乗り越えようと努力することは健全です。

しかし、それが“他人より上に立ちたい”という方向に向かうと、優越性の追求になります。」

たとえば、同僚より多く稼ぎたい、他人より注目されたい、恋人より主導権を握りたい――

このような欲望は現代社会ではむしろ称賛されがちだ。

しかし博士は、穏やかな口調のまま、鋭く指摘した。

「優越性を求める人は、常に他人を見ています。

つまり、自分を生きていないのです。

他者との比較の中に生きる限り、真の幸福にはたどり着けません。」

三 事例1:SNSの“幸福比較症候群”

博士のもとに相談に来た20代の女性・Aさん。

彼女はインスタグラムで友人たちの華やかな生活を見て、次第に投稿を避けるようになった。

Aさん:

「みんなキラキラしていて、私だけ地味で……。

自分の人生が小さく見えてしまうんです。」

岸見:

「あなたが“自分の人生が小さい”と感じるのは、誰と比べてですか?」

Aさん:

「……友だちです。」

岸見:

「あなたの目的は、“友だちより輝くこと”ですか? それとも、“自分らしく生きること”ですか?」

沈黙のあと、Aさんは泣き出した。

彼女は気づいたのだ。

「他人より上に見られること」が目的になっていた自分に。

岸見:

「他人と比べる人生は、永遠に終わりません。

ですが、自分を昨日より少しでも成長させようとする人生は、今日から始められます。

劣等感を“他人への嫉妬”ではなく、“自己の成長”へと転換する。

それが、自由になる第一歩です。」

四 講義での対話:比較しない勇気

学生:

「でも先生、比較しないなんて無理じゃないですか?

社会って、結局競争です。入試も就活も、比べられるじゃないですか。」

博士はにこやかに笑い、こう答えた。

岸見:

「確かに、外的な“評価”は避けられません。

しかしね、アドラー心理学で言う“比較”とは、他人と自分を価値で秤にかけることです。

あなたの存在価値は、テストの点でも、給料でも、フォロワー数でもない。

“あなたが他者に貢献しているかどうか”です。」

博士はここで一拍おいて、語気を強めた。

「“誰かを笑顔にできる人”は、すでに社会の一部として価値ある存在なのです。

それ以上の優越は、ありません。」

会場に静寂が落ちる。

比較の鎖を断ち切るとは、他者を敵ではなく“仲間”と見なすこと。

それが、アドラー心理学の言う「共同体感覚」への道である。

五 事例2:恋愛における「比較」と「支配」

ある30代の男性・Bさんの相談。

彼は常に恋人を束縛し、SNSの「いいね!」の数まで気にしていた。

Bさん:

「彼女が他の男の投稿にコメントしてると、嫉妬で苦しくなるんです。

自分が劣ってる気がして……」

博士は少し笑いながら答えた。

岸見:

「あなたは彼女と競争しているんですね。

彼女を“所有”することで、劣等感を解消しようとしている。」

Bさん:

「でも、好きだからこそ独占したくなるんです。」

岸見:

「いいえ、それは“好きだから”ではなく、“不安だから”です。

不安を消すために相手を支配する――それは愛ではなく恐れです。

本当の愛とは、相手を自由にする勇気なのですよ。」

Bさんは目を伏せた。

愛における“比較”は、相手を失うことへの恐怖から生まれる。

だが博士は言う。

「愛とは、相手の自由を奪わずに、自分の不安と共に生きる勇気」である。

六 「優越性の仮面」を脱ぐ

岸見:

「劣等感に苦しむ人ほど、優越性の仮面をかぶります。

“自分は特別だ”と信じ込むことで、心の均衡を保とうとするのです。」

例えば、他人を見下す上司、恋人を操作するパートナー、完璧主義の親――

これらはみな「劣等感の裏返し」である。

アドラーは、「人は劣等感から逃げるために優越性を装う」と説いた。

しかし、仮面は長くは保てない。

人間関係が壊れ、孤独が深まる。

博士は言う。

「“私は特別だ”という思い込みを捨てるとき、人はようやく他者とつながれる。

つまり、優越性からの脱却とは、“孤立からの回復”でもあるのです。」

七 事例3:職場での比較と疲弊――「褒められる人」から「信頼される人」へ

講演で博士は、こんな事例を紹介した。

ある会社員・Cさん(40代)は、常に上司の評価を気にしていた。

「同期より成果を出さなければ」と焦り、結果的に心身を壊してしまったという。

Cさん:

「頑張っても褒められない。もう努力する気が起きません。」

岸見:

「あなたは、褒められるために努力しているのですか?

それとも、自分が誇れる仕事をするために努力しているのですか?」

Cさんは沈黙した。

博士は静かに言葉を続けた。

「評価は他人の課題です。

あなたの課題は、“自分がどう貢献できるか”だけです。

他人に承認されることよりも、信頼されることを目指してください。

信頼は比較ではなく、“関係”の中で育まれます。」

Cさんはその後、部署を変えて若手社員の指導にあたるようになった。

彼はこう語ったという。

「評価よりも、人の成長を見守る方が嬉しい――それが僕の“劣等感の使い道”だったんだと気づきました。」

八 講義の核心:劣等感を“誰かのため”に使う

博士は黒板にこう書いた。

「劣等感 → 成長の原動力」

「優越感 → 孤立の引き金」

そして、こう語る。

岸見:

「大切なのは、劣等感を“自分のため”に使うのではなく、“誰かのため”に使うこと。

自分が役に立てたとき、劣等感は消えていくのです。」

ある看護師の女性の話を紹介した。

彼女は「自分はまだ半人前だ」といつも口にしていた。

しかし、患者から「あなたの笑顔に救われました」と言われた瞬間、彼女は泣きながらこう語った。

「自分の小ささを嘆くより、誰かを支えられる自分になりたいと思った。」

博士は微笑んで言った。

「そう、それがアドラー心理学の“共同体感覚”です。

人は誰かのために生きるとき、自分を取り戻すのです。」

九 「比較」ではなく「共同」へ――真の自由の構図

岸見博士は、劣等感の克服を次のように総括した。

「私たちは、比較する世界ではなく、“共同する世界”で生きているのです。

競争社会は幻です。

誰かがあなたより先に幸せになっても、それはあなたの敗北ではありません。

幸せは“分かち合う”ものですから。」

彼の声は静かだったが、会場には確かな温かさが広がっていた。

比較の鎖から解かれるとは、孤独な自己肯定から、他者との共存へと歩むこと。

それが、アドラーが説いた「人間的成熟」のかたちである。

十 講義の締めくくり――「あなたの人生にライバルはいない」

岸見:

「あなたの人生には、ライバルはいません。

もし比較したいなら、“昨日の自分”と比べなさい。

それだけでいいのです。」

学生の一人が涙ぐんだ。

「昨日より、少しでも人を思いやれる自分になりたい」――

そのつぶやきを、博士は聞き取ったのだろうか。

静かに、こう応じた。

「それこそが成長です。

劣等感を恐れず、優越を求めず、ただ自分らしく他者に貢献して生きる。

そのとき、人は真に自由になるのです。」

第Ⅲ章 他者貢献と共同体感覚――幸福は“自分以外”にある

――岸見一郎博士講義録より

一 「幸福とは、他者の幸福を願う心の中にしか存在しない」

岸見:

「アドラー心理学における“幸福”とは、自分のために何かを得ることではありません。

それは、“自分が誰かの役に立っている”と感じることです。

幸福とは、他者の幸福を願う心の中にしか存在しないのです。」

講義の冒頭、博士は静かにそう語った。

ホールには数百人の聴講者がいたが、その声は不思議なほど柔らかく、深く響いた。

「幸福とは、誰かのために」――

この一文が、現代社会の価値観に真っ向から挑むものであることを、誰もが感じ取っていた。

二 事例:自分の価値を見失った青年

ある講演のあと、二十代の男性が博士の控室を訪ねてきた。

大学を卒業してからも就職が決まらず、「自分には価値がない」と語った。

青年:

「友だちはみんな社会で活躍していて、自分だけ取り残されている気がします。

何も役に立てていない自分に、生きている意味が見いだせません。」

岸見:

「あなたは、“自分が役に立っていない”と言いましたね。

では、今日ここに来て、私に話してくれたこと――それ自体が、すでに一つの貢献だとしたら、どう思いますか?」

青年は驚いたように顔を上げた。

岸見:

「あなたが話してくれたことで、私はあなたの中にある“誠実な痛み”を知ることができました。

そして、あなたと出会ったことを、私は感謝しています。」

青年の目に涙が浮かんだ。

“誰かの役に立っていない”と思っていた彼が、すでに誰かの心に温かい変化を与えていたのだ。

博士は微笑んで続けた。

「他者貢献とは、大きなことをすることではありません。

ただ“存在することで誰かを支える”――それも立派な貢献なのです。」

三 「他者貢献」は義務ではなく、“生きる喜び”である

岸見:

「多くの人は“他者に貢献する”と聞くと、何か大きな犠牲を伴うことを想像します。

でも、アドラーの言う他者貢献は、“自分を犠牲にすること”ではありません。

“共に生きること”なのです。」

博士は、ある主婦の相談を紹介した。

家事・育児・介護を一手に引き受け、疲れ切っていた女性。

「家族のために頑張っているのに、誰も感謝してくれない」と訴えた。

岸見:

「あなたが疲れているのは、“見返りを求めているから”です。

本当の他者貢献は、感謝を期待しないことです。

感謝されることではなく、“支えることそのもの”に喜びを見出すのです。」

女性はしばらく沈黙したのち、こう答えた。

「……そう思えたら、少し楽になりそうです。」

岸見:

「ええ、貢献とは“見返りを求めない贈り物”なのです。

あなたが誰かの笑顔のために手を動かすとき、あなたの心も同時に癒されているのですよ。」

四 講義での問い:「人はなぜ孤独を感じるのか」

講義の中盤、博士は黒板に大きく書いた。

「孤独=他者との断絶ではなく、“貢献の感覚の喪失”」

そして、学生たちに問いかけた。

岸見:

「皆さん、なぜ人は孤独を感じるのでしょうか?」

会場が静まりかえったあと、ある女子学生が手を挙げた。

学生:

「誰かに必要とされていないと感じるから、だと思います。」

博士は穏やかに頷いた。

岸見:

「そうです。人間は“自分の存在が誰かの役に立っている”と感じられないとき、深い孤独を感じるのです。

逆に言えば、誰かのために生きていると実感できるとき、人は孤独ではなくなります。

これが、“共同体感覚”の始まりです。」

五 共同体感覚とは、「つながりを感じる力」

博士はスライドに一枚の写真を映した。

満員電車の中で、誰もがスマートフォンを見つめる光景。

そして静かに語った。

岸見:

「この現代社会では、物理的には人があふれているのに、心は分断されています。

“誰かと比べる”ことには長けていますが、“誰かとつながる”ことができない。

だからこそ、アドラーは“共同体感覚”を提唱したのです。」

アドラーの言う「共同体」とは、家族や職場だけを意味しない。

人類、自然、未来の世代までも含めた“大きなつながり”を指す。

つまり、共同体感覚とは、“世界の中に自分の居場所を感じる力”なのだ。

岸見:

「共同体感覚を持つ人は、“誰も自分の敵ではない”と感じています。

そういう人は、安心して他者を信頼できる。

そして、その信頼の中に幸福を見出します。」

六 事例:職場での「貢献の実感」が人を変える

ある中小企業の営業マン・Dさん。

彼は毎日数字に追われ、慢性的なストレスに苦しんでいた。

「もう誰のために働いているのか分からない」と言う。

博士は問いかけた。

岸見:

「あなたは、誰のためにその仕事をしているのですか?」

Dさん:

「……会社のため、ですかね。」

岸見:

「会社のため、ではなく、“お客さんのため”ではありませんか?

もっと言えば、“その商品を通じて誰かが喜ぶ姿”を想像できていますか?」

Dさんは沈黙した。

数日後、博士にメールが届いた。

「お客様の声を聞きに行きました。『あなたの対応で安心できた』と言われて、泣きそうになりました。」

博士は講義でこのメールを紹介し、こう語った。

「人は、“役に立てた”と感じた瞬間、初めて自分を肯定できるのです。

それが、どんな小さな仕事であっても。」

七 「他者貢献」は“与える”よりも“感じる”こと

岸見:

「他者貢献とは、“何かを与えること”ではなく、“他者と共に生きていることを感じること”です。」

博士は、ある中学生のエピソードを紹介した。

学校で孤立していた男子生徒が、昼休みに校庭の掃除を始めた。

誰も声をかけなかったが、数日後、女子生徒がこう言った。

「あなたが掃除してると、私たちも気持ちよくなる。」

それ以来、その男子生徒は毎日笑顔で掃除を続けたという。

岸見:

「誰かに認められたからではなく、“役に立っている”と実感できたからです。

こうして人は、貢献によって“孤独から回復”するのです。」

八 講義の対話:「幸せとは、貢献を通して流れる感情」

学生:

「でも先生、貢献しても感謝されなかったら、虚しくなりませんか?」

岸見:

「それは“見返り”を目的にしているからです。

本当の貢献は、“自分が相手の幸福を願って行動できた”という事実の中にあります。

幸せとは、“ありがとう”を言われることではなく、“ありがとうと思える自分になること”なのです。」

学生は黙ってノートにその言葉を書き留めた。

博士は微笑んで続ける。

「アドラーは“人は他者の中でしか幸福を感じられない”と断言しました。

だから、他者貢献とは幸福の方法論であり、同時に生きる技術なのです。」

九 「自分のために生きる」と「他者のために生きる」は矛盾しない

岸見:

「“他人のために生きたら自分が損する”という人がいます。

しかし、他者貢献は“自己犠牲”ではありません。

他人の幸福の中に、自分の幸福を見いだすこと――それが成熟なのです。」

博士はここで古代ギリシア哲学に触れた。

ストア派の哲人エピクテトスは、「人は自然と調和して生きるときにのみ自由である」と言った。

アドラーにとって“自然”とは“他者との関係性”そのものだ。

つまり、他者と調和して生きることが、最も人間的な自由なのだ。

十 終わりに――「貢献感が人生を照らす」

講義の最後、博士は聴講者に静かに語りかけた。

岸見:

「あなたがいま苦しいのは、“誰かに貢献できていない”と思い込んでいるからかもしれません。

でもね、あなたの存在そのものが、すでに誰かを支えています。

家族、友人、職場、見知らぬ誰か。

あなたがそこにいるだけで、誰かが救われているかもしれない。」

博士の声は柔らかく、それでいて確かな力を帯びていた。

「他者貢献は、努力ではなく呼吸のようなものです。

あなたが他人の幸福を願った瞬間、その息吹があなた自身の心を癒します。

そして、その瞬間、あなたは孤独ではなくなるのです。」

講義は静かな拍手で終わった。

誰もが、自分の中にある“つながりたい心”に気づいていた。

幸福とは、求めるものではなく、誰かの笑顔の中に見出すもの。

それが、岸見一郎博士が語る“他者貢献の哲学”であり、

アドラー心理学が到達した、人間存在の希望の核心であった。

第Ⅳ章 課題の分離――他人の人生を背負わない勇気

――岸見一郎博士講義録より

一 「その課題は、誰のものですか?」

岸見:

「アドラー心理学を学ぶとき、最も誤解されやすい概念の一つが“課題の分離”です。

これは冷たく突き放すことではなく、“信頼して任せる勇気”を持つということなのです。」

ある講義で、博士はゆっくりと黒板に一文を書いた。

「その課題は、誰の課題か?」

そして、学生たちに問いかけた。

岸見:

「たとえば、あなたの友人が試験に落ちたとき、あなたは悲しみますね。

でも、“彼がもう一度勉強するかどうか”は誰の課題ですか?」

学生:

「……友人の課題です。」

岸見:

「そうです。あなたが代わりに勉強しても、彼の成長にはなりません。

つまり、他者の課題を奪うことは、相手の人生を奪うことでもあるのです。」

この瞬間、教室の空気が変わった。

“優しさ”と“干渉”の境界線が、静かに浮かび上がった。

二 親子関係の罠――「あなたのため」は誰のため?

博士のもとに、ある母親が相談に訪れた。

高校生の息子が勉強しない。将来が心配で、つい口うるさく言ってしまうという。

母親:

「私は息子のためを思っているんです。彼が失敗して苦しむ姿を見たくなくて……」

博士は静かに問いかけた。

岸見:

「息子さんが勉強しないことで困るのは、誰ですか?」

母親:

「……本人です。」

岸見:

「そうですね。では、その課題は誰のものでしょうか?」

母親:

「……息子の課題です。」

母親はハッとした表情を見せた。

博士は続けた。

岸見:

「あなたは、“息子が失敗する姿を見たくない”という、自分自身の不安を避けるために干渉しているのです。

つまり、息子の課題に介入するのは、“自分の課題から逃げる”ことにもなっているのです。」

母親の目に涙が浮かんだ。

優しさの仮面をかぶった“支配”――そこに気づいた瞬間だった。

岸見:

「信頼とは、“相手が失敗しても大丈夫”と思えることです。

それが、本当の親の強さなのです。」

三 事例:恋人を変えようとする女性

恋愛相談でも、“課題の分離”はしばしば現れるテーマである。

30代の女性・Aさんは、「彼が変わってくれない」と悩んでいた。

Aさん:

「彼がもっと連絡をくれたら、私も安心できるんです。

どうすれば彼を変えられますか?」

博士は首を横に振った。

岸見:

「他人を変えることはできません。

あなたにできるのは、“自分がどう行動するか”を選ぶことだけです。

つまり、彼の課題を引き受けてはいけないのです。」

Aさん:

「でも、彼が変わらないと関係がうまくいかないんです。」

岸見:

「うまくいかない関係を続けるかどうか――それはあなたの課題です。

相手を変えるのではなく、“自分が何を選ぶか”に集中することです。」

Aさんは沈黙した。

やがて小さく、「彼を責めることで、自分の不安を埋めていた気がします」と呟いた。

博士は優しく微笑んだ。

「そうです。不安を他人に預けてはいけません。

それを引き受けるのは、あなた自身の勇気なのです。」

四 「共感」と「同一化」は違う

岸見:

「課題の分離を実践するには、“共感”と“同一化”の違いを理解しなければなりません。

共感とは、“相手の立場を理解する”こと。

同一化とは、“相手の感情に巻き込まれる”ことです。」

博士は、ある看護師の事例を紹介した。

患者に深く共感するあまり、自分も病んでしまった女性である。

看護師:

「患者さんの痛みが、自分の痛みのように感じてしまうんです。

でも、苦しくてたまりません。」

岸見:

「それは、共感ではなく同一化です。

共感とは、相手の苦しみを理解しながらも、自分の心を保てることです。

あなたが倒れてしまっては、誰の支えにもなれません。」

課題の分離とは、“他者の感情を理解しつつ、引き受けすぎない”知恵でもある。

博士は言った。

「他人の涙を見ても、あなたまで沈む必要はありません。

相手の悲しみに寄り添うとは、沈むことではなく、“灯りをともすこと”なのです。」

五 講義中の対話:上司と部下の関係における課題の分離

学生:

「先生、職場では部下の失敗を放っておくわけにはいきませんよね?

指導するのも、上司の課題じゃないんですか?」

岸見:

「もちろん、上司には“伝える課題”があります。

しかし、“受け止めるかどうか”は部下の課題です。

あなたがどれほど正しく指導しても、部下が変わるかどうかはあなたの責任ではありません。」

博士は黒板に二つの円を描いた。

左の円には“自分の課題”、右の円には“他者の課題”。

二つは一部重なるが、完全には一致しない。

「重なっている部分――それが“対話の領域”です。

ここで相手を尊重しながら伝えることが大切なのです。」

課題の分離とは、境界線を引くことではなく、健全な距離で共に生きる術なのだ。

六 事例:親が子どもの人生を決めてしまうとき

博士が出会ったある父親は、息子を医師にさせるために幼い頃から塾に通わせていた。

息子は一流大学に進んだが、心を病み、大学を中退した。

父親:

「私は息子のために頑張ってきたのに、どうしてこんなことに……」

岸見:

「あなたが“息子のために”と思っていたことは、本当に息子のためでしたか?

それは、あなた自身の“安心”のためではなかったですか?」

父親は沈黙した。

博士は続けた。

「親の課題は、子どもの人生を決めることではなく、子どもを信じることです。

子どもが自分の課題を生きられるように“信頼の土壌”を与える。

それが、親の愛なのです。」

七 「信頼」と「支配」のちがい

岸見:

「課題の分離は、“信頼”と“支配”を見分ける訓練でもあります。

支配とは、相手を自分の思い通りにしようとすること。

信頼とは、相手を信じて任せることです。」

博士は例として、自身の子育て体験を語った。

息子が高校受験に失敗したとき、博士はこう言ったという。

「おめでとう。これで、人生を自分で決めるチャンスが来たね。」

聴講者がどよめいた。

しかし博士は穏やかに微笑んだ。

「私は、彼が自分の課題を自分で背負う力を信じたかったのです。

人は失敗を通してしか、本当の意味で自立できません。」

八 “助ける”ことと“奪う”ことの境界

博士は、支援活動を行うボランティア学生たちにこう語った。

岸見:

「人を助けることは素晴らしい。

けれど、“助けすぎる”と相手の力を奪います。

本当に相手を信頼しているなら、見守る勇気を持ちなさい。」

そしてこう続けた。

「手を差し伸べることよりも、“相手が立ち上がる瞬間を待つ”方が、ずっと難しい。

しかしそれこそが、成熟した愛なのです。」

課題の分離とは、“放任”ではない。

それは、**“見守る勇気”であり、“相手の尊厳を信じる姿勢”**なのだ。

九 講義のまとめ――「自分の課題に集中して生きる」

講義の最後、博士はこう締めくくった。

岸見:

「他人の課題に干渉する人は、しばしば自分の課題を見失っています。

他人の人生を背負おうとするのは、一見美徳のようでいて、実は“逃避”でもあるのです。」

「あなたが本当にすべきことは、相手を変えることではなく、

“自分がどんな生き方を選ぶか”を明確にすることです。

自分の課題に集中すると、他人をコントロールしたい衝動が消えていきます。」

十 終わりに――「任せることは、愛の最高形」

博士は静かに語りかけた。

岸見:

「任せることは、愛の最高形です。

相手の人生を信頼して手放すとき、あなたは自分の自由も取り戻すのです。

愛とは、相手をコントロールすることではなく、相手を“信じて任せる”ことです。」

講義を終えるとき、博士は黒板に一行だけ残した。

「あなたは、誰の人生を生きていますか?」

聴講者の誰もが、その問いの重みに沈黙した。

“課題の分離”とは、他人を突き放す哲学ではない。

それは、信頼を基礎とする成熟した人間関係への道である。

そして――

他人を解放するとき、

最も自由になるのは、実は自分自身なのだ。

第Ⅴ章 勇気づけ――人は信頼によって変わる

――岸見一郎博士講義録より

一 「人は叱られても変わらない。信じられて初めて変わる」

岸見:

「アドラー心理学において“勇気づけ”とは、人を変えるための最も人間的な方法です。

叱ることも、褒めることも、実は“支配”の形なのです。

人は叱られても変わらない。しかし、信じられたときに変わるのです。」

講義冒頭、博士はそう語り、黒板に大きく二つの言葉を書いた。

「叱責」と「信頼」。

「叱責は恐れを生み、信頼は勇気を育てます。

人を育てたいなら、恐れではなく勇気を与えなければなりません。」

その言葉に、教室の空気がしんと静まり返った。

二 「勇気」とは、“困難に向かう力”

岸見:

「アドラーの定義によれば、“勇気”とは、“困難を前にしても一歩を踏み出す力”のことです。

そして“勇気づけ”とは、その力を他者の中に呼び覚ます行為です。」

ある学校教師が博士にこう相談した。

教師:

「生徒を叱ると反発され、褒めると図に乗る。

どう接すればいいのか分からないんです。」

博士は笑って答えた。

岸見:

「叱るのも褒めるのも、“上から下に評価している”構図です。

勇気づけとは、“対等な関係の中で、相手の価値を思い出させること”なのです。」

三 事例:失敗を恐れる少年への言葉

ある講演で博士が紹介したのは、中学生の少年の話だった。

少年は部活動の試合でミスをして以来、チームメイトに迷惑をかけるのが怖くなり、練習に来なくなった。

母親:

「何度も“頑張りなさい”と叱ったのですが、余計に落ち込んでしまって……」

博士は母親にこう尋ねた。

岸見:

「あなたが息子さんに伝えたいのは、“頑張りなさい”という言葉ですか?

それとも、“あなたは大丈夫”という気持ちですか?」

母親はハッとしたように目を見開いた。

博士は穏やかに言葉を重ねた。

「人は“正論”ではなく、“信頼”によって立ち上がります。

あなたが息子さんを信じていれば、その信頼は必ず伝わります。

それが、勇気づけです。」

母親は後日、息子に何も言わず「あなたの好きな夕飯を作ったよ」とだけ伝えた。

その夜、少年はふたたびユニフォームを手に取ったという。

四 叱ることの限界と、勇気づけの力

博士は講義の中で、こう問いかけた。

「皆さん、“叱る”という行為の目的は何ですか?」

ある学生が答えた。

学生:

「相手を反省させて、行動を改めさせることです。」

博士は頷きながらも、やわらかい声でこう返した。

岸見:

「叱られたとき、人は反省よりも“防御”を学びます。

相手の顔色をうかがい、失敗を隠すようになる。

それでは本当の成長は起きません。

勇気づけとは、失敗しても“あなたには価値がある”と伝えることなのです。」

五 職場での勇気づけ――“評価”から“信頼”へ

博士のもとには、企業経営者や管理職からの相談も多い。

ある部長はこう語った。

部長:

「部下を叱らないと仕事が回りません。でも叱ると離職する。

どうすればいいんでしょうか?」

博士はこう答えた。

岸見:

「叱ることは、恐怖によって人を動かすマネジメントです。

しかし、恐怖で動く人は、いなくなった瞬間に止まります。

勇気づけは、信頼によって人を動かす方法です。

信頼された人は、誰も見ていなくても動き続けます。」

博士は黒板に書いた。

「恐怖 → 服従」「信頼 → 自律」

そして続けた。

「あなたが部下を信頼すると、部下もあなたを信頼します。

これは“勇気の連鎖”なのです。」

六 事例:叱ってばかりいた教師の変化

かつて、博士が顧問を務める教育研究会で出会った教師・Bさん。

彼女は常に生徒を叱っていた。

「あなたたちはやる気がない!」が口癖だったという。

博士はBさんに尋ねた。

岸見:

「あなたは生徒に、何を見てほしいのですか?」

Bさん:

「頑張る姿を……」

岸見:

「では、生徒たちが頑張れない理由を“怠け”だと決めつけていませんか?

彼らは怠けているのではなく、“勇気を失っている”のです。」

博士はBさんに、叱る代わりに一言だけ伝えるよう助言した。

「あなたを信じているよ。」

それから一ヶ月後、Bさんは報告した。

「教室の空気が変わりました。子どもたちが、自分から挑戦するようになったんです。」

岸見:

「人は信頼されると、信頼に応えようとするものです。

それが“勇気づけ”の奇跡です。」

七 褒めることの影――“評価”は依存を生む

岸見:

「叱るのが支配だとすれば、“褒める”のもまた別の支配です。

褒められることでしか自分の価値を感じられなくなると、人は依存します。」

博士は、ある高校生のエピソードを紹介した。

彼は成績優秀で教師にも親にも褒められていたが、あるとき成績が落ちた瞬間、自分を“無価値”だと思い詰めた。

岸見:

「褒められて育った子は、“評価されないと不安になる”のです。

勇気づけは、“あなたの存在そのものに価値がある”と伝える行為です。

それは、“条件付きの愛”から、“無条件の信頼”への転換なのです。」

八 事例:恋愛における勇気づけ――沈黙の信頼

恋愛相談で博士が語ったある話。

交際相手が落ち込んでいるとき、励ます言葉が見つからず悩んでいた女性に、博士はこう言った。

岸見:

「勇気づけは、言葉ではなく態度です。

ただ“あなたを信じて、待っている”という沈黙の信頼も、立派な勇気づけなのです。」

後日、その女性は博士にこう伝えた。

「何も言わずに彼の隣に座っていたら、“ありがとう、もう大丈夫”と彼の方から言ってくれました。」

岸見:

「言葉を超えた信頼。

それは、最も深い勇気づけです。」

九 講義の対話:勇気づけは“魔法”ではなく“選択”

学生:

「先生、勇気づけって、優しすぎて現実的じゃない気もします。

甘やかしと何が違うんですか?」

岸見:

「甘やかしは、“相手の課題を奪うこと”です。

勇気づけは、“相手が自分の課題に立ち向かう力を信じること”です。

優しさではなく、信頼の選択なのです。」

博士は黒板に最後の一文を書いた。

「勇気づけ=信頼 × 共感 × 尊敬」

そして語る。

「共感とは、相手の痛みを理解すること。

尊敬とは、相手を“対等な存在”として扱うこと。

この二つをもとにした信頼が、他人を変える唯一の力です。」

十 “勇気の連鎖”が世界を変える

講義の終盤、博士は語気を少し強めた。

岸見:

「アドラー心理学は、“勇気の心理学”です。

勇気づけられた人は、次に誰かを勇気づける。

それが人間関係を癒し、社会を変えていくのです。」

ある企業で、上司が部下を勇気づけるようになったところ、

部下たちが互いを励まし合うようになり、離職率が半分に減ったという。

博士は微笑んで言った。

「人は、信頼されると信頼を学びます。

勇気づけは、愛のもう一つの言葉なのです。」

十一 終わりに――“あなたを信じている”という最高のメッセージ

講義の最後、博士は静かに語った。

岸見:

「人は誰もが、不完全な存在です。

けれど、“あなたを信じている”と言われた瞬間、

その人の中に眠っていた力が目を覚まします。

それが、勇気づけの奇跡です。」

「あなたが誰かを勇気づけるとき、あなた自身もまた勇気づけられています。

勇気づけは“一方通行”ではない。

それは、人間の間を温かく往復する“信頼の呼吸”なのです。」

博士は黒板に最後の言葉を書き残した。

「人は、信頼によってのみ成長する。」

会場は静かだった。

だが、その沈黙は“理解の静けさ”であり、

聴講者たちの胸の奥で、何かが確かに変わり始めていた。

第Ⅵ章 恋愛と結婚――“相手を変えようとしない”愛

――岸見一郎博士講義録より

一 「愛とは、相手を支配しないこと」

岸見:

「アドラーは、“愛とは技術である”と言いました。

技術とは、練習によって身につけるものです。

つまり、愛することは“努力”であり、“意志の行為”なのです。」

講義の冒頭、博士は静かに語った。

そして黒板に一文を書いた。

「愛とは、相手を支配しないこと。」

岸見:

「恋愛や結婚の多くの問題は、“相手を変えようとすること”から始まります。

しかし、本当の愛は、相手を変える必要がないと思えるところにあります。

それは、信頼の最も深いかたちです。」

二 事例:完璧を求める妻の苦しみ

ある講演の休憩時間に、40代の女性が博士に話しかけた。

妻:

「夫が家事を手伝わないんです。

何度言っても、ソファに寝転んでスマホばかり。

私ばかり頑張っている気がして、イライラするんです。」

博士は少し笑って、こう返した。

岸見:

「それは、“夫を変えようとする愛”ですね。

でも、夫が変わらなくても、あなたが幸せでいられる方法を探したことはありますか?」

妻:

「夫が変わらなきゃ、幸せになれません!」

岸見:

「そう思っている限り、あなたの幸福は夫の行動に支配されます。

愛とは、“相手の行動”ではなく、“自分の選び方”にかかっているのです。」

博士は続けた。

「あなたが“怒る”という行動を選んでいるのも、ある目的のためです。

“自分の努力を認めてほしい”という願いがあるのではないですか?」

女性は目を伏せた。

「……たぶん、そうです。」

博士は微笑んだ。

「それなら、怒る代わりに“ありがとう”を伝えてみてください。

相手を責めるより、信頼することの方が、ずっと大きな力を持ちます。」

三 “愛の技術”としての対等関係

岸見:

「アドラー心理学における“愛”は、常に“対等な関係”でなければなりません。

つまり、どちらかが上に立ち、どちらかが従う関係では、愛は育ちません。」

博士は講義の中で、黒板に三角形を描いた。

上に立つのが「支配する愛」、下に置かれるのが「依存する愛」。

そして、真横に並ぶ二つの点を指して言った。

「対等な愛とは、“共に歩く関係”です。

どちらかが相手を“教育”しようとする瞬間、関係は上下に傾きます。」

博士は笑いながら、こんな比喩を添えた。

「夫婦とは、手をつないで歩く関係ではなく、同じ方向を見て歩く関係です。

手を強く引っ張ると、どちらかが転びます。

互いの歩幅を尊重する――それが愛の技術なのです。」

四 恋愛における“課題の分離”

博士のもとには、恋人関係の相談が多く寄せられる。

20代の女性・Aさんの話が印象的だった。

Aさん:

「彼が落ち込んでいるとき、元気づけようといろいろ言うのですが、

逆に“放っておいてくれ”と怒られるんです。どうすればいいでしょう?」

博士は微笑みながら答えた。

岸見:

「あなたは、“彼を元気にすること”を自分の課題にしてしまっています。

けれど、それは彼自身の課題です。

あなたができるのは、“彼を信じて見守る”ことだけです。」

Aさん:

「でも、何もしないと、見捨ててる気がして……」

岸見:

「いいえ。“見守る”ことは“放置”ではありません。

それは、“あなたの愛を信じて待つ”という、最も深い勇気なのです。」

五 結婚は「共同体感覚の最小単位」

博士は講義の中でこう語った。

岸見:

「結婚とは、“ふたりで幸福になること”ではなく、“ふたりで他者に貢献すること”です。

夫婦は互いを幸せにするだけでなく、社会に向かって開かれていなければなりません。

結婚とは、最も小さな共同体感覚なのです。」

ある夫婦の話を紹介した。

夫が仕事でうまくいかず、落ち込んでいたとき、妻はただこう言った。

妻:

「私たちは、今日もご飯を食べて笑っていられる。それだけで十分。」

博士は言う。

「この“私たち”という言葉が大切なのです。

結婚とは、“私”と“あなた”が溶け合うことではなく、

“私たち”という新しい存在を作ること。

そのとき、愛は依存から貢献へと変わります。」

六 事例:夫婦げんかと“正しさの罠”

博士はよく講義で、夫婦げんかをテーマに語る。

岸見:

「夫婦が争うとき、どちらも“正しい”のです。

問題は、どちらが正しいかではなく、“どちらが譲るか”です。

愛とは、“勝つことより関係を守ること”を選ぶ勇気です。」

ある男性・Bさんは、妻と喧嘩を繰り返していた。

「妻が間違っているのに、謝らない」と不満を漏らした。

岸見:

「あなたは、“勝つこと”と“理解されること”を混同しています。

人は、正論で変わるのではなく、“理解されたと感じたとき”に変わります。」

博士は笑いながら言った。

「結婚とは、“正論を言わない練習”でもあるのです。」

会場からは笑い声が起きたが、その笑いには深い共感があった。

七 “変わらない相手”を愛する勇気

岸見:

「多くの人は、“相手が変われば幸せになれる”と信じています。

しかし、それは幻想です。

相手を変えようとする愛は、やがて支配になります。」

博士は続けた。

「愛とは、“相手が変わらなくても、そのままで愛する”という決断です。

それは、諦めではなく、自由への解放なのです。」

ある講演の質疑応答で、結婚20年の女性がこう尋ねた。

女性:

「夫が何もしてくれないんです。でも、離婚はしたくない。どうすればいいでしょう?」

博士は静かに答えた。

岸見:

「夫が変わらなくても、あなたが変わることはできます。

“変わらない相手を愛する”と決めた瞬間、

あなたは相手の支配から自由になります。

それが、成熟した愛の始まりです。」

八 「愛とは、相手を自由にすること」

博士は、アドラーの有名な言葉を引用した。

「愛とは、相手を自由にすることである。」

岸見:

「相手がどこへ行こうと、何を選ぼうと、

その人の自由を尊重できる――それが真の愛です。

自由を奪う愛は、恐れから生まれた愛。

自由を与える愛は、信頼から生まれた愛です。」

博士は少し笑みを浮かべながら言葉を添えた。

「愛とは、“一緒にいないと不安”ではなく、

“相手が自由でも安心できる”関係を築くこと。

それが、本当のパートナーシップなのです。」

九 講義の対話:愛の成熟とは何か

学生:

「先生、愛することって、どうしてこんなに難しいんですか?」

岸見:

「難しいのは、愛が“感情”ではなく“意志”だからです。

好きという感情は移ろいます。

しかし、“相手の幸福を願う意志”は、選び続けることができます。

だからこそ、愛は“成熟の技術”なのです。」

博士は黒板に書いた。

「愛=尊敬+信頼+責任」

「尊敬とは、相手を“自分と同等の人間”として扱うこと。

信頼とは、“相手の成長を信じて待つこと”。

責任とは、“相手を支配しないと決める勇気”。

この三つが揃うとき、愛は静かに成熟します。」

十 終わりに――「愛は完成しない、だから美しい」

講義の終盤、博士は少し声を落として語った。

岸見:

「愛は、完成しません。

完成してしまえば、もう成長が止まるからです。

愛は、互いに未完成なまま、努力し合う関係なのです。」

博士は黒板に最後の言葉を書いた。

「愛するとは、相手を変えずに、自分が成長すること。」

「相手を変えようとする心は、支配の始まり。

相手をそのまま受け入れる心は、自由の始まり。

そして、その自由の中にこそ、真実の愛が息づくのです。」

会場は静まり返り、誰もが深く頷いた。

博士は笑みを浮かべながら最後に言った。

「愛とは、“あなたがそこにいるだけで、私が幸せ”と感じること。

そこに努力も、計算も、支配もいりません。

愛は、信頼の呼吸です。

その呼吸を続けるかぎり、関係は生き続けます。」

第Ⅶ章 職場のアドラー心理学――承認より信頼を

――岸見一郎博士講義録より

一 「承認されたい社会」に生きる私たち

岸見:

「現代社会は、“評価と承認”で人を動かす構造になっています。

点数、成績、査定、ランキング。

しかし、アドラー心理学は、こうした“他者の目”から人を自由にするための心理学です。」

講義の冒頭、博士は黒板に二つの言葉を書いた。

「承認」 と 「信頼」。

「承認とは、“あなたは私の期待に応えたから価値がある”というメッセージ。

信頼とは、“あなたは存在するだけで価値がある”というメッセージです。」

会場はしんと静まり、受講者の多くが自分の職場を思い浮かべていた。

二 “褒めるマネジメント”の限界

岸見:

「最近は、“褒めて伸ばすマネジメント”が流行しています。

けれど、褒めることは結局、“評価”の一形態です。

褒められることでしかモチベーションを保てない人は、評価されない瞬間に崩れます。」

博士の言葉に、多くのビジネスマンがうなずいた。

ある会社での出来事。

上司が部下を褒めて伸ばそうとしたが、次第に「褒め待ち社員」が増えていった。

仕事の目的が「上司に認められること」にすり替わってしまったのだ。

岸見:

「アドラー心理学の視点から見ると、“褒める”とは上位者が下位者を評価する行為です。

それは、“対等な関係”を壊してしまう。

勇気づけとは、“あなたを信じている”というメッセージを伝えることです。

そこには上下関係がありません。」

三 事例:新入社員の“評価疲れ”

博士のもとに、ある企業の若手社員・Aさんが相談に来た。

Aさん:

「毎日、上司の顔色を気にしてしまうんです。

評価シートを見るたびに、心が揺れて……。

“成果を出さなきゃ自分には価値がない”と思ってしまうんです。」

博士は静かにうなずいた。

岸見:

「あなたは“承認の奴隷”になってしまっていますね。

でも、あなたの価値は、点数で測れるものではありません。

あなたが誰かの仕事を助け、仲間の役に立っている――

その“貢献”こそが、あなたの存在価値なのです。」

Aさん:

「でも、会社は数字でしか判断してくれません。」

岸見:

「会社がどう評価するかは“他者の課題”です。

あなたの課題は、“自分がどんな姿勢で働くか”です。

評価に振り回されず、貢献に集中する人こそ、信頼される人になるのです。」

四 「承認欲求」は人を弱くする

岸見:

「人間関係の多くの問題は、“承認されたい”という欲求から生まれます。

他人の評価を軸に生きると、自分を見失うのです。」

博士は、SNS社会の“承認中毒”にも触れた。

「“いいね”の数で自分の価値を測る。

それは、外の世界に自分の幸福を預けることです。

幸福は、他人が与えるものではありません。

あなたが“誰かの役に立てた”と感じたとき、

その瞬間に生まれるのです。」

五 講義での対話:「褒めない上司」は冷たいのか?

学生(会社員):

「先生、上司が褒めてくれないと、やっぱりモチベーションが下がります。

それでも“勇気づけ”は成立するんですか?」

博士は笑いながら答えた。

岸見:

「褒めるのは一瞬の喜びを与えますが、勇気づけは持続する自信を育てます。

つまり、“一時的な報酬”ではなく、“永続的な信頼”を与えるのです。

“君ならできる”と信じる上司は、褒めるより深く部下を支えています。」

博士は黒板に一文を書いた。

「褒める=評価する人」「勇気づける=信じる人」

そして静かに言葉を添えた。

「信じるとは、裏切られても構わないと思うこと。

それが、本当の信頼関係です。」

六 事例:叱ってばかりいた管理職の変化

ある中間管理職のBさんは、部下を叱ることでチームを動かしていた。

「自分が厳しくしなければ、部下がなまける」と信じていたのだ。

博士は彼にこう尋ねた。

岸見:

「あなたは部下を信じていますか?」

Bさん:

「……正直、信じきれていません。」

岸見:

「では、あなたが部下に信頼されるはずがありませんね。

信頼は“双方向の関係”です。

相手を疑いながら育てることはできません。」

博士は続けた。

「あなたが叱るのは、恐れからです。

“自分が責任を取らされるのが怖い”から、部下を支配する。

けれど、信頼とは、“責任を共に引き受ける勇気”なのです。」

数ヶ月後、Bさんはこう報告した。

「叱るのをやめて、“任せてみる”ことにしました。

すると、部下が自ら提案するようになったんです。」

岸見:

「信頼されると、人は自分の力を試したくなる。

それが“勇気づけの組織文化”なのです。」

七 “管理”ではなく“共に成長する”

岸見:

「上司の役割は、部下を“管理”することではありません。

一緒に“成長する仲間”であることです。」

博士はよく言う。

「上司の背中を見て育つ」とは、上司が“自分の課題を誠実に生きる姿”を見せることだと。

「部下は、言葉ではなく態度を見ています。

あなたが他人のせいにせず、自分の課題を生きるとき、

その姿勢が部下の心に“勇気”を灯します。」

ある経営者が博士にこう尋ねた。

経営者:

「社員をどうやって動かせばいいですか?」

岸見:

「動かすのではなく、信じなさい。

人は“動かされる”より、“信じられる”ときに動くのです。」

八 事例:プロジェクトチームの再生

博士が顧問として関わった企業の事例。

プロジェクトが遅れ、チーム内で責任の押し付け合いが起きていた。

リーダーのCさんは「誰も責任を取ろうとしない」と嘆いた。

博士はチームにこう提案した。

岸見:

「まず、“誰が悪いか”ではなく、“何ができるか”を話し合いましょう。

責任追及よりも、貢献の共有がチームを再生させます。」

博士の提案で会議の形式を変えた。

“報告会”ではなく“感謝会”を行ったのだ。

一人ひとりが、他のメンバーに対して「ありがとう」を伝える。

すると、場の空気が変わった。

互いに「自分の貢献が認められている」と感じ、責任感が自然に芽生えた。

岸見:

「承認ではなく、信頼と感謝の循環。

これが、アドラー的な“勇気づけの組織”です。」

九 “承認の鎖”から自由になるリーダー

博士は講義で、リーダーの孤独にも触れた。

岸見:

「上に立つ人ほど、“評価されたい”という欲求に苦しんでいます。

しかし、リーダーが承認を求めているうちは、部下も自由になれません。

承認欲求を手放したリーダーこそ、真に信頼されるのです。」

博士は黒板にこう書いた。

「支配の構造:上司→部下→部下→…」

「信頼の構造:上司⇄部下⇄仲間」

「承認は“一方向”の関係。

信頼は“相互”の関係。

この“相互”が、組織に生命を吹き込むのです。」

十 講義の核心:「承認されるために働くのではない」

博士は、講義の終盤でこう語った。

岸見:

「あなたが働く理由が“承認されたいから”なら、

あなたの幸福は他人の手の中にあります。

しかし、“誰かの役に立ちたいから”なら、

あなたの幸福は、あなたの心の中にあります。」

「働くことは、自己実現ではなく“他者貢献”です。

自分が社会の中で誰かを支えていると感じるとき、

人は初めて“生きている実感”を得ます。」

博士は黒板に最後の一文を残した。

「承認ではなく、信頼でつながる職場を。」

十一 終わりに――「信頼される人は、他人を信頼できる人」

講義の最後、博士は静かに語った。

岸見:

「信頼される人になりたいと思うなら、まず他人を信頼することです。

信頼は鏡のようなもの。

あなたが相手をどう見ているかが、そのまま相手の姿を変えます。」

そして、少し微笑みながら付け加えた。

「上司が部下を信頼すると、部下も上司を信頼し、

その信頼はチーム全体へと波紋のように広がっていく。

それが、アドラー心理学が描く“共同体としての職場”の姿です。」

博士は黒板を見つめながら、最後にこう書いた。

「信頼とは、最も静かな勇気である。」

その言葉は、講義室の空気に深く沈み、

まるで小さな灯火がひとりひとりの心にともったようであった。

第Ⅷ章 教育と親子関係――“見守る”ことが最大の愛

――岸見一郎博士講義録より

一 「育てる」とは、支配することではない

岸見:

「“教育”という言葉は、“育てる”と書きますね。

けれど、育てるとは、“こちらの思い通りに形づくる”ことではありません。

それは“支配”です。

教育とは、“信頼して待つこと”――つまり、“見守る勇気”なのです。」

博士はそう言って、黒板に一行だけ書いた。

「見守るとは、信じることである。」

そして、穏やかな声で続けた。

「親も教師も、“どうすれば子どもを正しく導けるか”を考えすぎてしまう。

けれど、子どもを導こうとするほど、子どもは自分で歩けなくなる。

教育の目的は、“依存”ではなく“自立”です。」

二 事例:口うるさい母親と、沈黙する息子

博士のもとに、ある母親が相談に訪れた。

高校生の息子が口をきかなくなったという。

母親:

「昔は仲が良かったのに、最近は何を聞いても“別に”しか言わないんです。

勉強しなさいと言っても無視されます。」

博士は静かに微笑んで尋ねた。

岸見:

「息子さんが勉強するかどうかは、誰の課題ですか?」

母親:

「……息子の課題です。」

岸見:

「そうですね。

あなたが“勉強しなさい”と言うたびに、息子さんの課題を奪っているのです。

それでは、彼は自分の人生を生きられません。」

母親は目を伏せた。

博士は穏やかに続けた。

「親が“正しい道”を示そうとするのは、愛からです。

けれど、“愛”と“支配”は紙一重。

あなたの不安が、息子さんの自由を奪っているのです。」

そして、こう語った。

「愛するとは、信じて待つこと。

子どもを変えるよりも、“信じる自分”に変わることが大切なのです。」

三 “見守る”とは、放任ではない

岸見:

「“見守る”という言葉を誤解してはいけません。

それは、“何もしないこと”ではなく、“必要なときにそっと支えること”です。

子どもが転びそうなときに、手を出すのではなく、“立ち上がれる”と信じる。

それが本当の見守りです。」

博士はある小学校の教師の話を紹介した。

その教師は、生徒の間違いをすぐに正さず、まず「どう思う?」と尋ねる。

子どもが考え、自分で修正する機会を与えるのだ。

岸見:

「子どもは、間違えることで学びます。

教師や親が先に正してしまえば、子どもの学ぶ機会を奪う。

それは、善意の暴力です。」

博士は、少し笑みを浮かべて言った。

「“手を出さない勇気”が、教育の成熟です。」

四 講義での対話:「信じて待つ」ことの難しさ

学生(教育実習生):

「先生、“見守る”って理屈では分かるんですが、

子どもが危ない方向に行っていると感じたら、やっぱり怖いです。」

岸見:

「それは当然です。

親も教師も、人間ですから“恐れ”があります。

けれど、恐れから手を出すと、子どもは自分で考える力を失います。

恐れを抑えて、“信じる勇気”を選ぶ――それが教育者の成長なのです。」

博士は黒板に書いた。

「見守る=恐れを克服する愛」

「恐れから干渉するのではなく、信頼から距離を取る。

それが、愛の成熟のかたちです。」

五 事例:過保護な父と、自立できない娘

ある企業経営者の男性が博士に相談した。

父親:

「娘が社会に出て苦労しないように、ずっとサポートしてきました。

でも、就職してもすぐ辞めてしまうんです。

私の愛情が足りないんでしょうか?」

博士は首を振った。

岸見:

「いいえ。

愛情が“多すぎる”のです。

娘さんは“自分で立つ力”を奪われてしまいました。

あなたが先回りして道を整えるたびに、彼女の“勇気の筋肉”が衰えていったのです。」

父親は静かにうつむいた。

博士はやさしく語りかけた。

「親の愛は、“守ること”から“見守ること”へ進化しなければなりません。

子どもを信頼するとは、失敗しても大丈夫だと信じること。

それが、最も深い愛です。」

六 教師の勇気――「できない」を受け入れる力

博士は教育現場でよく語る。

「勇気づけの教師」は、“できない子”を見捨てない。

だが同時に、“代わりにやってあげない”。

ある中学校の教師・Cさんが語ったエピソードが印象的だ。

学力に自信のない生徒がテストで失敗し、泣きながらこう言った。

生徒:

「どうせ頑張っても無理です。」

Cさんは叱らず、ただこう言った。

「あなたが“無理だ”と思っても、私はあなたを信じているよ。」

後日、その生徒は少しずつ勉強を続け、次のテストで点数を上げた。

博士は講義でその話を紹介しながら言った。

岸見:

「子どもは、信じられることで初めて“自分を信じてみよう”と思えるのです。

勇気は、信頼から生まれます。」

七 “子どもを伸ばす”のではなく、“育つ力を信じる”

岸見:

「アドラー心理学では、“人は常に成長しようとしている存在”と考えます。

親や教師がすべきことは、“伸ばす”ことではなく、“信じる”ことです。

子どもは、放っておいても育つのです。

問題は、私たちがそれを信じられないことです。」

博士は黒板に大きく書いた。

「教育とは、“信頼の実験”である。」

そして、ゆっくりと続けた。

「信頼して待つことには、時間がかかります。

けれど、“急ぐ教育”は、子どもの心を置き去りにしてしまう。

教育の本質は、“時間を共に生きること”です。」

八 事例:教師と不登校の生徒

博士が関わった教育現場で、不登校の生徒・Dくんがいた。

教師たちは心配し、何度も家を訪問したが、逆にDくんは心を閉ざしてしまった。

ある若い教師が博士の講義を聴き、次のように行動を変えた。

毎朝、Dくんの家のポストに「おはようございます」とだけ書いた手紙を入れるようにした。

一言だけ。何も強要しない。

三ヶ月後、Dくんから短い返事が届いた。

「ありがとう。」

そしてある朝、Dくんは自分の足で学校へ来た。

博士はその話を紹介して言った。

岸見:

「信頼とは、焦らず、待ち続けること。

教師が“諦めない”とき、子どもは“自分を諦めなくなる”。

見守ることは、最大の勇気づけなのです。」

九 講義の対話:「親の不安」とどう向き合うか

保護者:

「先生、信じて待つのは分かりますが、やっぱり不安です。

子どもが間違った道に行ったら……」

岸見:

「不安は、愛の裏側にあります。

しかし、その不安をコントロールできないと、愛は支配に変わります。

不安を感じたら、まず“自分の心を見つめる”ことです。

それは親自身の課題なのです。」

博士は黒板に書いた。

「親の課題:不安を受け入れる」

「子の課題:自分の人生を選ぶ」

「親が自分の不安に責任を持つとき、

子どもは初めて自由に生きられるようになります。」

十 終わりに――「見守ることは、最大の愛」

講義の終盤、博士は静かに語った。

岸見:

「子どもは、親の“信頼”の中で育ちます。

見守るとは、“あなたを信じている”という沈黙のメッセージ。

言葉よりも強く、行動よりも深く、子どもの心に届きます。」

博士は黒板に最後の言葉を書いた。

「教育とは、“信頼の愛”を伝える営み。」

そして、穏やかに続けた。

「子どもを変えることではなく、信じる力を育てること。

それが、教育者として、そして親としての成熟です。

愛とは、見守ること。

見守るとは、信じること。

そして、信じることができる人は、人生を恐れないのです。」

会場の空気が柔らかく沈黙に包まれた。

博士は最後に微笑んで言った。

「見守ることは、祈ることに似ています。

その祈りのようなまなざしの中で、人は自分の道を見つけるのです。」

第Ⅸ章 “生きる勇気”――幸福とは、困難を引き受ける力

――岸見一郎博士講義録より

一 「幸福とは、困難のない状態ではない」

岸見:

「人は皆、“苦しみのない人生”を求めます。

しかし、アドラー心理学において幸福とは、

“困難があっても、それを引き受けて生きる力”のことです。」

講義の冒頭、博士は黒板に静かにこう書いた。

「困難をなくすことではなく、困難と共に生きること。」

「アドラーは言いました。

“人間のすべての悩みは、対人関係の悩みである”と。

だからこそ、幸福とは、関係の中で勇気を失わないことです。」

教室の空気が深く沈黙に包まれた。

博士の声はやわらかく、それでいてどこか痛みを帯びていた。

「苦しみを避ける人生は、安全ではあっても、幸福ではないのです。」

二 事例:失敗を恐れる青年の告白

ある講義の質疑応答で、20代の青年が立ち上がった。

青年:

「僕は、何をやっても失敗が怖いんです。

挑戦するたびに、“またうまくいかないんじゃないか”と思ってしまう。

どうすれば恐れずに生きられますか?」

博士はしばらく黙ってから、やさしく言葉を返した。

岸見:

「恐れないようになる必要はありません。

恐れを抱えたまま、一歩を踏み出すことが“勇気”なのです。

勇気とは、恐れの欠如ではなく、恐れを抱えながら進む力のことです。」

そして黒板にこう書いた。

「勇気=恐れ+一歩」

「恐れを感じるということは、あなたが本気で生きている証拠です。

恐れは敵ではなく、あなたの真剣さの裏返しなのです。」

青年は涙ぐみながら頷いた。

三 「困難を避ける」ことが、人生を狭くする

岸見:

「多くの人は、“傷つかないように生きる”という戦略をとります。

けれど、その結果、人生の喜びまでも失ってしまうのです。」

博士は講義で、ある女性のエピソードを紹介した。

彼女は職場で人間関係に疲れ、転職を繰り返していた。

「嫌な人のいない職場に行きたい」と訴えた。

岸見:

「けれど、どこへ行っても人間関係はついてきます。

問題は“環境”ではなく、“向き合う勇気”の有無です。」

博士は続けた。

「困難を避けることは、一時的な安堵をくれる。

しかし、その代償として“成長の機会”を失うのです。

勇気とは、苦しみを選ぶことではなく、

その苦しみを“意味あるもの”に変える力なのです。」

四 講義での対話:「意味づけの力」

学生:

「先生、どうして人は同じ出来事でも、強く生きられる人と、折れてしまう人がいるんでしょう?」

博士は黒板に「意味づけ」という言葉を書いた。

岸見:

「アドラー心理学では、“出来事”そのものが人を不幸にするのではなく、

“その出来事にどんな意味を与えるか”が人生を決めると考えます。」

「失敗を“恥”と見る人もいれば、“成長の糧”と見る人もいる。

同じ雨でも、“濡れてしまった”と思う人と、“空気が澄んで美しい”と思う人がいる。

幸福とは、“現実に対する解釈力”なのです。」

学生たちは静かにメモを取りながらうなずいた。

岸見:

「人生の困難に意味を見いだせる人は、どんな境遇でも希望を失わない。

それが“生きる勇気”の本質です。」

五 事例:挫折したピアニストの再生

博士は、あるピアニストの話を語った。

彼は国際コンクールで落選し、音楽をやめようとした。

「自分には才能がない」と。

博士は彼にこう言った。

岸見:

「あなたの目的は、“評価されること”ですか?

それとも、“音楽で誰かを幸せにすること”ですか?」

青年はハッとしたように黙り込んだ。

博士は微笑みながら続けた。

「他人の評価に人生を委ねる限り、幸福は遠のきます。

しかし、他者への“貢献”を目的にすれば、どんな結果も意味を持ちます。

それが、困難を超える力になるのです。」

数年後、そのピアニストは小学校で子どもたちに演奏する活動を始めた。

「拍手をもらうより、笑顔をもらえる方がうれしい」と語ったという。

六 「勇気づけ」とは、“あなたなら大丈夫”という信頼

岸見:

「人は、一人では勇気を持てません。

誰かに“あなたなら大丈夫”と言われることで、初めて一歩を踏み出せるのです。

これが“勇気づけ”です。」

博士はこう続けた。

「叱責ではなく、共感によって人は立ち上がる。

勇気づけは、“信頼の言語”なのです。

誰かがあなたを信じている限り、あなたは何度でもやり直せる。」

ある経営者が博士に言った。

「社員が失敗ばかりするんです。どうすれば成長してくれますか?」

岸見:

「失敗を叱るのではなく、“挑戦してくれてありがとう”と言ってください。

それだけで、組織の空気は変わります。

人は失敗を通じて勇気を学ぶのです。」

七 苦しみを“人生の教師”にする

博士は、アドラーが語った“人生の三つの課題”――

「仕事」「交友」「愛」に触れながら言った。

岸見:

「これらの課題は、どれも困難を伴います。

しかし、困難こそが人を鍛え、成熟させます。

苦しみを避ける人生は、浅くなります。

苦しみを意味づける人生は、深くなります。」

博士は黒板に書いた。

「苦しみ=人生の教師」

「人は、困難を通してしか本当の優しさを学べません。

そして、自分が苦しんだ分だけ、他者に寄り添える人になります。

それが、幸福の本当のかたちです。」

八 講義の対話:幸福とは何か

学生:

「先生、幸福って、どうすれば手に入るんでしょうか?」

博士は少し微笑んで答えた。

岸見:

「幸福は、“手に入れる”ものではなく、“気づく”ものです。

あなたが誰かの役に立っていると感じた瞬間、

すでに幸福はそこにあるのです。」

博士は続けた。

「幸福とは、困難のない状態ではなく、

困難を抱えていてもなお、

“私は誰かとつながっている”と感じられる心の状態です。

それをアドラーは“共同体感覚”と呼びました。」

学生たちは、ノートにその言葉を大きく書き写した。

九 “勇気の哲学”としての人生

岸見:

「アドラー心理学は、“勇気の心理学”とも呼ばれます。

なぜなら、幸福も愛も友情も、すべて勇気の上に成り立っているからです。」

博士は、ゆっくりと語りを続けた。

「勇気がなければ、人を信じることもできない。

勇気がなければ、失敗から立ち上がることもできない。

勇気がなければ、愛することも、許すこともできない。

だから私はこう言いたい――

“勇気こそが、すべての幸福の根である”と。」

十 終わりに――「生きるとは、信頼すること」

講義の最後、博士は黒板にゆっくりと一行を書いた。

「生きるとは、信頼すること。」

そして、深く息をついてから続けた。

岸見:

「未来を信頼する。

他者を信頼する。

そして、自分自身を信頼する。

この三つの信頼がそろったとき、人はどんな困難にも耐えられます。」

「幸福とは、問題がないことではなく、

問題を抱えながらも、“この人生を肯定できる心”のことです。

その肯定の力こそ、“生きる勇気”なのです。」

博士は講義を締めくくるように、ゆっくりと語った。

「勇気ある人とは、恐れながらも、希望を捨てない人。

そして、希望を捨てない人のもとにこそ、静かな幸福が訪れます。」

教室の空気がやわらかく震えた。

誰もが沈黙のうちに、自分の“人生の勇気”を見つめ直していた。

博士は微笑みながら、黒板を見上げたまま最後に言った。

「困難を引き受ける人の顔には、必ず光があります。

それが、“幸福”という名の勇気の証なのです。」

第Ⅹ章 アドラーが教えてくれたこと――“自分の人生を生きる”という決意

――岸見一郎博士最終講義録より

一 「あなたの人生は、あなたのものです」

岸見:

「アドラーが私たちに教えてくれた最大の真理は、“あなたの人生はあなたのものだ”ということです。

誰のためでもなく、誰かの期待を満たすためでもない。

あなたが、自分の意志で選び、責任を持って歩む――

それこそが、“自分の人生を生きる”ということなのです。」

講義室は静まり返っていた。

博士の声には、長年にわたって数えきれない人の苦悩に寄り添ってきた温度があった。

「人は皆、“他人の目”という檻の中に生きています。

しかし、他人の期待に応えることは、あなた自身を見失う第一歩です。

自分の人生を生きるとは、“他人の評価”から自由になる勇気を持つことです。」

博士は黒板に静かに書いた。

「他人の人生を生きるな。」

その文字には、叱咤ではなく、深い慈愛が滲んでいた。

二 事例:親の期待に縛られた青年

博士のもとを訪れた30代の男性・Aさん。

医師の父を持ち、自分も医師になるよう求められていた。

だが彼は、本当は音楽家になりたかった。

Aさん:

「父を悲しませたくないんです。

僕が医者になれば、みんなが喜ぶ。

でも……毎日、自分の中が空っぽで。」

博士は静かに問うた。

岸見:

「あなたが医師になることは、誰の課題ですか?」

Aさん:

「……父の課題、でしょうか?」

岸見:

「そう。あなたは“父の人生”を生きているのです。

でも、あなたの人生を生きられるのは、あなただけです。

たとえ父が悲しんでも、あなたが自分を裏切るほうが、もっと深い悲しみです。」

Aさんはその後、音楽の道に進んだ。

やがて父も、「お前が幸せならそれでいい」と言ったという。

博士は講義でそのエピソードを語りながら言った。

「人を喜ばせることと、自分を生きることは矛盾しません。

しかし順序を間違えてはいけない。

まず、自分が生きること。

その姿が、他人をも勇気づけるのです。」

三 「自由」とは、“自分で選ぶ”こと

岸見:

「アドラー心理学のすべては、“選択の哲学”にあります。

あなたが今ここで何を選ぶか――それが人生を決定します。

過去の出来事ではなく、今の選択こそが、あなたを形づくるのです。」

博士は黒板にこう書いた。

「原因ではなく、目的で生きる。」

「“私はこうされたからこうなった”という生き方は、過去に囚われています。

しかし、“私はこうなりたいから、こう生きる”という生き方には、未来があります。

目的論の生き方こそが、自由なのです。」

博士は続けた。

「自由とは、誰かに許されることではありません。

あなたが、自分で選ぶことです。

その選択の責任を引き受けること――それが、成熟した人間の生き方です。」

四 事例:過去に囚われた女性の再生

ある40代の女性・Bさんは、離婚後に自分を責め続けていた。

「私は失敗した母親です」と。

博士は、しばらく沈黙したあと、やさしく言った。

岸見:

「あなたは失敗したのではありません。

ただ、一つの経験をしただけです。

過去は変えられない。

でも、“過去にどんな意味を与えるか”は、あなたの自由です。」

「その出来事を“失敗”と呼ぶか、“成長の糧”と呼ぶか。

その選び方が、人生の質を決めます。

あなたの過去は、あなたの味方になることもできるのです。」

Bさんは、涙を流しながら言った。

「もう少し、自分を許してみようと思います。」

博士は微笑み、静かに頷いた。

五 「人生の課題」は、人を孤立させない

岸見:

「アドラーは、人生には三つの課題があると言いました――

“仕事”“交友”“愛”。

これらはどれも、他者との関係の中にあります。

つまり、人はひとりでは生きられないのです。」

博士は黒板に円を描いた。

その中心に“自己”、外側に“他者”と書いた。

「自己を生きるとは、他者とつながりながら、自分の責任を果たすこと。

他人に依存せず、かといって孤立もしない。

その“ちょうどよい距離”の中に、幸福があります。」

「人は、他者と共に生きる存在です。

だからこそ、幸福とは“他者に貢献している”と感じられるときに生まれるのです。」

六 事例:会社を辞めたあとに見つけた“自分の使命”

博士が出会った男性・Cさんは、大企業を早期退職した後、

「自分は何者でもない」と感じ、鬱状態に陥っていた。

Cさん:

「仕事を失ったら、急に世界から切り離された気がしました。

僕の存在には意味がないのかと。」

博士は静かに答えた。

岸見:

「あなたの存在の意味は、地位や肩書きの中にあるのではありません。

誰かを助け、誰かの役に立てること。

それが、あなたの“貢献”であり、存在の証です。」

数年後、Cさんは地元で子ども食堂のボランティアを始めた。

「会社で得られなかった充実を、いま感じています」と語ったという。

博士はその報告を紹介しながら言った。

「貢献とは、誰かに感謝されることではなく、

“自分が人のために生きている”と感じることです。

その瞬間、孤独は消えるのです。」

七 「他人と比べない」自由

岸見:

「人はなぜ苦しむのか。

その多くは、“他人と比べている”からです。」

博士は、講義でしばしば“比較の鎖”という言葉を使う。

「他人より優れていなければ意味がない、

他人に勝てなければ価値がない――

そう思う限り、あなたの幸福は他人の手の中にあります。」

博士は黒板に書いた。

「比較から、貢献へ。」

「他人より優れているかどうかではなく、

“誰かに何を与えられたか”を基準に生きる。

そのとき、あなたは自由になります。

自分の人生を生きるとは、他人の尺度を手放すことなのです。」

八 講義での対話:「自己犠牲と貢献の違い」

学生:

「先生、“人のために生きる”と聞くと、自己犠牲のように感じます。」

博士は首を横に振った。

岸見:

「自己犠牲は、“自分の人生を捨てること”。

貢献は、“自分の人生を生かすこと”。

似ているようで、まったく違います。」

「あなたが自分を大切にしていなければ、誰かを心から助けることはできません。

自分を犠牲にする愛は、やがて恨みに変わります。

自分を尊重しながら、他者を思う――それが、成熟した貢献です。」

九 「決意」――勇気は理屈ではなく、選択である

岸見:

「勇気は、“持つ”ものではなく、“選ぶ”ものです。

不安や恐れが消えるのを待っても、人生は始まりません。

勇気とは、恐れながらも進むこと。

決意の別名です。」

博士は黒板に最後の言葉を書いた。

「勇気とは、“自分の人生を引き受ける決意”。」

「自分で選び、自分で責任を取る。

その覚悟がある人だけが、本当の自由を手に入れるのです。」

十 終わりに――「あなたの人生を、あなたが生きてください」

講義の最後、博士は深く息を吸い込み、穏やかに語った。

岸見:

「他人を変えることも、過去を変えることもできません。

しかし、“これからの自分”は、いつでも変えられる。

それが人間の希望です。」

博士は黒板にゆっくりと書いた。

「今日、ここから自分の人生を生きる。」

そして、受講者たちを見回しながら言葉を続けた。

「あなたの人生の主役は、あなたです。

誰かの期待や過去の出来事ではなく、

“いま、この瞬間の選択”が、あなたの未来を創ります。」

「アドラーが私たちに残したのは、“幸福の技術”ではなく、“生きる勇気”でした。

困難を引き受け、他者を信じ、自分を信じて歩む。

その姿こそ、人間の尊厳そのものです。」

博士は最後に微笑み、黒板のチョークを置いた。

「他人の人生ではなく、あなたの人生を。

どうか恐れずに、生きてください。

それが、アドラーが私たちに託した、唯一のメッセージです。」

講義室には深い静けさが流れた。

それは沈黙ではなく、理解の沈黙――

誰もが、自分の中で「決意」という灯をともしていた。