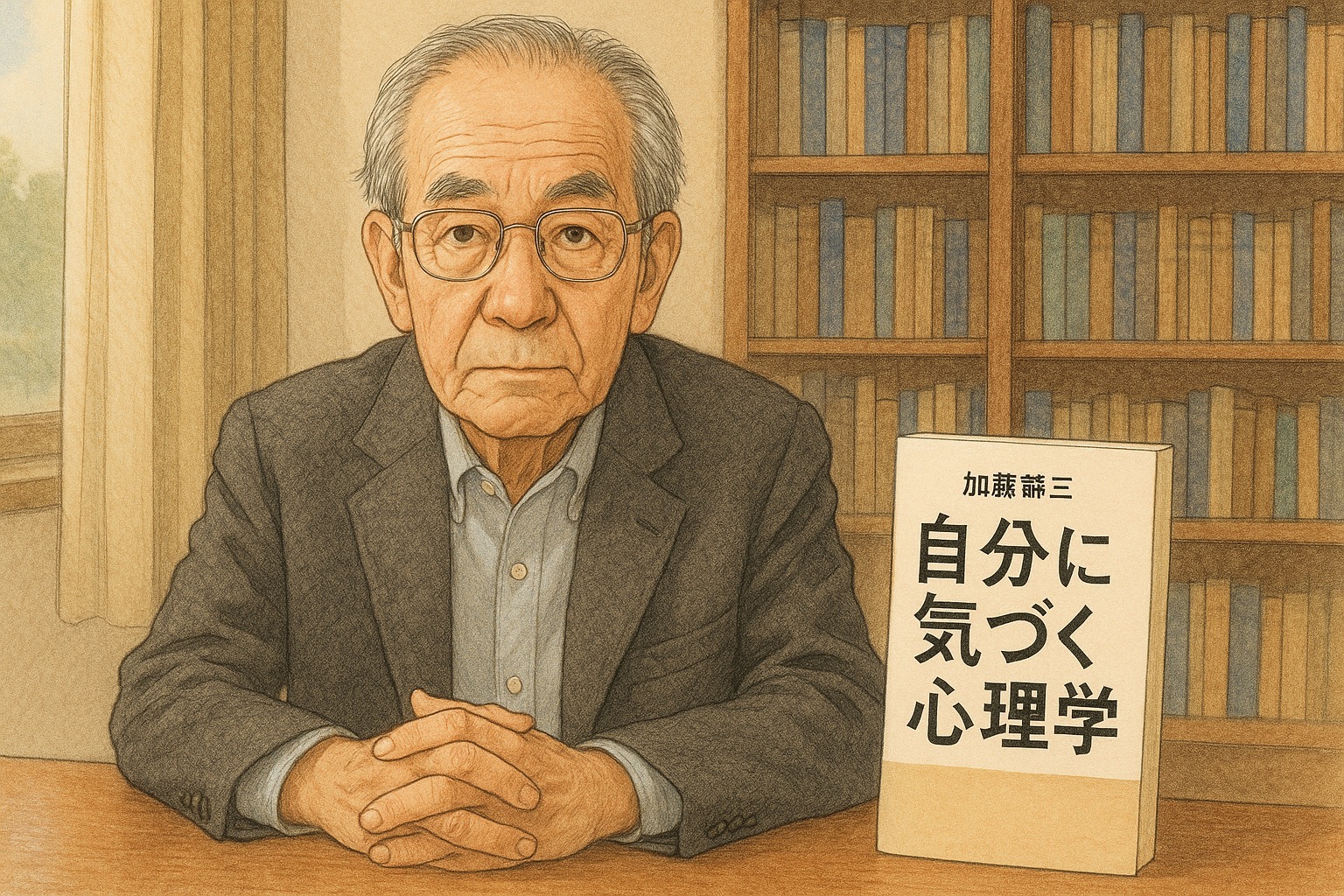

序章 「自分に気づく」とは何か

――“他人の中に生きてきた私”を脱ぐ勇気――

1. 「他人を生きる」ということ

私たちは、いつの間にか「他人のために生きる」ように育てられてきた。

「先生にほめられるように」「親を悲しませないように」「会社に迷惑をかけないように」。

気がつけば、人生のほとんどの時間を、“他人の期待”の中で過ごしている。

だが――その生き方を続けた結果、どれほど多くの人が“自分を見失っている”ことか。

心の奥で、こんな声が聞こえる人が多い。

「私は誰のために生きているのだろう?」

「私がしたいことは、本当にこれなのだろうか?」

加藤諦三教授は、このような問いに生涯をかけて答えようとした心理学者である。

彼の心理学の根底には、深い洞察がある。

それは――

「人は“自分に気づく”ことでしか、本当には癒されない」

という、人間存在の真実である。

2. 「気づく」ことは、“変える”こととは違う

自己啓発の書や心理学の本では、「自分を変える」「前向きに生きる」「ポジティブ思考を持つ」などの言葉が並ぶ。

だが、加藤はそれらを「心の現実から逃げるための幻想」とも指摘している。

「多くの人は“変わろう”とすることで、自分の本当の姿から逃げている。

自分に気づくとは、“変わる”ことではなく、“見つめる”ことなのです。」

「変わろう」とする行為は、往々にして「今の自分を否定する」ことから始まる。

それはまるで、「この私ではダメだ」と言いながら鏡を叩き割るようなものだ。

だが鏡を割っても、映る現実は消えない。

“気づく”とは、その鏡に映る醜さも弱さも、ありのままに見つめる勇気のことなのだ。

3. ケース①:「私は“いい母親”でいなければ」

40歳の女性・Kさん。

二人の子どもを育て、フルタイムで働きながら家庭を支える“頑張り屋の母親”だった。

しかし、彼女はある日、カウンセリングの席でこう言った。

「子どもが私の言うことを聞かなくなると、どうしようもなく不安になるんです。

私が悪い母親だと責められている気がして……」

彼女の声は震えていた。

加藤は静かに問い返した。

「“悪い母親”とは、誰の基準ですか?」

Kさんはハッとしたように沈黙した。

――彼女の“母親像”は、母親から受け継いだものであり、“社会に期待された理想”でもあった。

「自分がどうしたいか」ではなく、「他人にどう見られるか」で生きていたのだ。

「私は、子どものために頑張っているつもりでした。でも、実は“いい母親と思われたい”だけだったのかもしれません……」

その瞬間、彼女は涙を流した。

“気づき”とは、まさにこうした沈黙と涙の中から生まれる。

それは外から与えられるアドバイスではなく、心の深層で「自分の声を聴く」ことなのだ。

4. 自分に気づくとは、“責任を引き受ける”こと

「なぜ自分ばかり苦しいのか」――人は、つらいときにそう思う。

だが、加藤は言う。

「人は他人のせいにしている限り、永遠に救われない。」

自分に気づくとは、“自分の生き方に責任を取る”ことだ。

誰かが自分を不幸にしたのではない。

自分が、自分を不幸にしていることに気づくこと。

この気づきは厳しいが、そこからしか本当の自由は始まらない。

事例:

大学時代、常に「親の期待」に応えようと努力してきたMさん(男性・28歳)。

一流企業に就職し、安定した生活を送っていたが、ある日突然、出社できなくなった。

「何のために働いているのか分からない」と言う彼に、加藤はこう語った。

「あなたは、自分のためではなく“親の夢”を生きてきたのです。

あなたが倒れたのは、あなたの心が“もう他人の人生を生きるのはやめたい”と叫んだからです。」

Mさんは静かに泣いた。

彼の中で初めて、“自分の声”が聞こえた瞬間だった。

5. 「孤独のなかでしか、人は自分を知ることができない」

気づきは、孤独の中でしか訪れない。

他人に囲まれ、情報に溺れているとき、人は“自分の声”を聞けない。

沈黙と静寂の中でこそ、心の奥底から小さな声が響く。

「あなたは本当にそれを望んでいるのか?」

「誰のために笑っているのか?」

「本当は、何に傷ついているのか?」

加藤教授は繰り返す。

「孤独を恐れる人は、自分と向き合うことを恐れている。」

「孤独を受け入れる人だけが、他人と本当に向き合える。」

自分に気づくとは、孤独を敵とせず、友とすることだ。

孤独の中で、自分の心と再び対話する。

そのとき、人は初めて「本当の自分」に出会う。

6. ケース②:「私は誰のために生きてきたのだろう」

定年を迎えたHさん(男性・65歳)。

長年勤めた会社を退職し、妻との会話も減り、毎日が“空白”のように感じていた。

「私は、何をして生きていけばいいのか分からない」と語る彼に、加藤は尋ねた。

「あなたはこれまで、誰のために生きてきたのですか?」

Hさんは、長い沈黙の後に言った。

「会社のため……ですかね。」

「その答えを言うときのあなたの表情には、“虚しさ”が見えましたね」と加藤は微笑んだ。

Hさんの気づきは、静かな涙とともに訪れた。

「私は、自分の人生を生きてこなかった。

いつも“評価される自分”しか、存在していなかった。」

その日から、Hさんは「評価されない時間」を大切にするようになった。

庭に花を植え、妻と散歩をし、孫に絵本を読んでやる。

「小さなことの中に“生きている実感”を感じられるようになりました」と語った彼の笑顔は、まるで別人のようだった。

7. 「他人を愛する」ために、まず「自分を理解する」

加藤教授の心理学において、“自分に気づく”ことは「愛する力」の前提である。

自分を知らない人は、他人をも理解できない。

なぜなら、他人の行動や言葉に“自分の傷”を投影してしまうからだ。

たとえば、恋人の無関心に過敏に反応する人がいる。

「冷たい」「私を愛していない」と責めるが、実際は「愛されなかった記憶」が疼いているだけだ。

自分の過去を理解していない人は、今の人間関係の中で同じ傷を繰り返す。

“気づく”ことは、傷を消すことではなく、「その痛みの由来を知る」ことである。

8. 「自分を知ること」は、“変化”の始まり

ある時、加藤は講演でこう語った。

「自分を変えるのではなく、自分に気づく。

それだけで、人生は自然に変わっていく。」

気づきとは、外的な行動の変化を促すより前に、内的な理解の変化をもたらす。

「なぜ自分は怒っているのか」「なぜ不安になるのか」。

その背景にある“無意識の動機”を理解したとき、人は他人や環境を変えなくても、心が穏やかになる。

たとえば、妻に対して常に不満を口にしていた男性が、「自分が母親に認められなかった寂しさを妻にぶつけていた」と気づくとき、怒りは自然に収まる。

理解が怒りを溶かす――それが心理的成長の証である。

9. “気づく”ことの苦しさと救い

自分に気づくことは、時に痛みを伴う。

自分が「弱い」「臆病」「嫉妬深い」「自己中心的」であることを認めるのは、誰にとってもつらい。

だが、その痛みこそが、“本当の癒し”への入口である。

加藤は言う。

「苦しみを避ける人は、永遠に苦しみから逃れられない。

苦しみを見つめる人だけが、苦しみから自由になれる。」

“気づく”とは、心の手術である。

自分の中にある膿を出す勇気がなければ、心の傷は癒えない。

そして、涙とともに「私は私でいい」と思えた瞬間、人は初めて“生まれ直す”のだ。

10. 序章のまとめ――「自分に気づく」旅の始まりに

「自分に気づく」ということは、

・他人の評価から自由になること。

・過去の傷と和解すること。

・自分の感情に正直であること。

・そして、自分の人生の責任を引き受けること。

それは決して容易な道ではない。

だが、そこにしか本当の幸福はない。

なぜなら、

「自分に気づいた人だけが、他人を本当に愛せる」

からである。

第Ⅱ章 自己喪失の時代に生きる人々

――“誰かの目”の中でしか生きられない現代人――

1. 「誰かの目の中にしかいない」現代人

かつて、人間は「自分のために働き」「自分のために生きる」ことが当たり前ではなかった。

だが現代の社会において、人は“他人の目の中で生きる”ことを最優先する。

それはまるで、自分という存在が「誰かに見られていなければ消えてしまう」かのようだ。

心理学的に言えば、これは**自己喪失(loss of self)**の状態である。

“自分の内面”ではなく、“他人の評価”を基準にして生きること。

加藤諦三教授は、この状態をこう定義している。

「人は他人の承認によってしか自分を感じられなくなったとき、もはや自分を失っている。」

現代社会では、この“自己喪失”が極めて一般的になっている。

それは病ではない。むしろ、文化的現象だ。

多くの人が「他人の期待」を自分の目標と錯覚している。

2. SNSという“虚像の鏡”

SNSは、人間の承認欲求を最も巧みに刺激するシステムである。

「いいね」「フォロワー数」「コメント」――これらは現代の“評価通貨”だ。

だが、その中毒的構造は、人を「自分から遠ざける装置」にもなる。

ケース①:「スマートフォンの中の私」

大学生のEさん(女性・21歳)は、日常のあらゆる瞬間をSNSに投稿していた。

「友達とカフェに行った」「彼と旅行に行った」「新しいコスメを買った」。

フォロワーからの反応が彼女の日々の気分を決めていた。

「“いいね”が少ない投稿はすぐに削除します。

それを見ると“私ってダメなんだ”って思っちゃうんです。」

彼女の「自分」は、他人のスクリーンの中にしか存在していなかった。

“いいね”の数が彼女の「自己価値」を左右していたのだ。

加藤教授はこう指摘する。

「他人の評価で生きている人は、自分を他人に貸している。

彼らが返してくれなければ、あなたの心は空っぽになる。」

SNSの世界では、“存在”より“演出”が優先される。

笑顔の写真を投稿しながら、心の中では孤独と焦燥が募る――

それが現代の典型的な“自己喪失の構図”である。

3. 「幸福」を“他人の基準”で測る社会

現代人の多くは、「幸福」を自分で定義できない。

「結婚していれば幸せ」「高収入なら成功」「フォロワーが多ければ人気」――。

その基準は、すべて社会的に“植えつけられた幸福観”である。

社会心理学者エーリッヒ・フロムは『自由からの逃走』の中でこう述べている。

「現代人は自由を手に入れた代わりに、自らの内なる声を失った。」

人は自由になったはずなのに、自由が怖くなり、“他人の期待”という檻に自ら入っていく。

自由に生きるよりも、「正解通りに生きる」ほうが楽だからだ。

ケース②:「結婚=幸せ」という呪縛

35歳の女性・Tさん。

仕事も安定し、自立した生活を送っていたが、周囲から「まだ結婚しないの?」と繰り返し言われ、次第に焦燥を覚えるようになった。

「周りが結婚していくと、自分が置いていかれるようで怖くて。

結婚すれば“幸せになれる”と思っていたんです。」

だが、婚活を繰り返しても満たされなかった。

「誰かを愛したい」よりも、「結婚して安心したい」という気持ちが強かったのだ。

加藤教授は静かに告げた。

「あなたが欲しいのは“愛”ではなく、“安心”ですね。

でも、“安心”を他人に委ねた瞬間、あなたはまた不安になります。」

彼女は涙を流した。

“気づき”とは、他人が定義した「幸せ」から自分を解放する第一歩である。

4. 「役割」と「本当の自分」の乖離

社会の中で、私たちは多くの“役割”を演じている。

「上司として」「母親として」「恋人として」。

しかし、演じることに慣れすぎると、人は“演技をしていること”さえ忘れてしまう。

加藤はしばしば講義でこう語った。

「役割を果たすことと、自分であることを混同してはいけない。」

ケース③:「“いい人”をやめられない男」

会社員のSさん(男性・38歳)は、常に「周囲の期待に応える」人だった。

頼まれた仕事は断らず、後輩の面倒も見て、上司には愛想よく接する。

一見すると理想的な社会人だったが、心の中では疲弊していた。

「周りの人の前では笑ってます。でも、家に帰ると、何もしたくないんです。

自分が何をしたいのか分からなくなってきて……。」

加藤は言った。

「あなたは“好かれるための人格”で生きていますね。

本当の自分を生きていない人は、いつか必ず心が壊れます。」

“いい人”という仮面の下には、“嫌われたくない恐怖”が潜んでいる。

その恐怖を直視できない人ほど、他人に尽くしすぎ、心をすり減らす。

彼らは他人の幸福のために生きているようでいて、実は「自分が消えないために」他人を必要としているのだ。

5. “自己喪失”はどのようにして生まれるか

心理学的に言えば、自己喪失は**「外的基準への依存」**から始まる。

子どものころ、親や教師が「あなたはこうあるべき」と言い続けると、

子どもは「自分で感じる力」を失っていく。

やがて、

「これをしたい」ではなく「これをしたら怒られない」

「これが楽しい」ではなく「これをしたら褒められる」

という基準で行動するようになる。

それが長年続くと、やがて「自分の感情が分からない」状態に陥る。

この状態を加藤は「感情麻痺(emotional numbness)」と呼んだ。

「多くの人は“感じること”をやめている。

だからこそ、他人の評価を求めて“感じたふり”をして生きているのです。」

6. “自分を見失う”心理構造

精神分析的に見ると、“自分を見失う”人々の心には、三つの共通点がある。

自己否定の内在化

幼少期に「あなたはダメ」「もっと頑張らなきゃ」と言われ続けた人は、

成長しても“自分を攻撃する声”を内面化している。

それが自我の一部となり、常に自分を責める。

他者の愛への過剰依存

他人から愛されることを“生存条件”のように感じる。

そのため、拒絶や無視に極端に敏感になる。

SNSで既読スルーされただけで不安になるのは、その典型例だ。

感情と行動の分断

「本当は泣きたいのに笑う」「怒っているのに黙る」。

感情を抑圧することが習慣化し、心と行動が乖離する。

これが続くと、“自分が何を感じているのか分からない”状態に至る。

加藤は言う。

「心を殺して適応した人は、社会では“立派な人”に見えるが、

内面では“生きる屍”のようになっている。」

7. “自分を取り戻す”第一歩

では、どうすれば自己喪失から抜け出せるのか。

加藤はその鍵を「沈黙」と「孤独」に見出した。

「自分を取り戻すには、他人の声を遮断すること。

そして、沈黙の中で“自分の本当の声”を聴くこと。」

あるクライアントはこう語った。

「最初は孤独が怖かった。でも、誰とも話さない時間を過ごすうちに、

“あ、私って本当はこんなことを思ってたんだ”と気づけるようになったんです。」

孤独は“自分との再会”の場である。

沈黙は、心が本来のリズムを取り戻すための呼吸である。

8. 「自己喪失」と社会の構造的背景

社会学的視点から見れば、自己喪失は個人の問題ではなく、

「競争と比較の社会構造」によって再生産されている。

学校教育では「他人より上を目指すこと」が奨励され、

企業では「成果主義」「評価制度」が人の価値を数値化する。

こうして「比べる文化」が人間の心を侵食していく。

心理学的には、これは**外的報酬動機(extrinsic motivation)**が

内的動機を奪う現象である。

人は「報酬のため」に動くようになると、「自分の楽しさ」や「意欲」を失う。

加藤は社会批評の中でこう述べた。

「現代社会は“競争に勝った人間”を褒め、“自分に気づいた人間”を笑う社会である。

だが、人間の幸福は勝敗の中にはない。心の静寂の中にある。」

9. 「空っぽの自己」を抱えたまま生きる苦しみ

“自分”を見失った人ほど、「自分らしさ」という言葉を多用する。

だが、その「自分らしさ」とは、多くの場合“理想のイメージ”にすぎない。

彼らは“本当の自分”ではなく、“演出された自分”を守ろうとする。

臨床現場では、このような人々に共通して見られる症状がある。

それは、慢性的な虚無感・疲労感・焦燥感である。

表面的には元気で、社交的に振る舞っていても、

内面では「生きている意味が分からない」と感じている。

「私は毎日笑っているけれど、心の中では泣いているんです。」

「誰かと一緒にいても、いつも孤独なんです。」

これらは、まさに“自己喪失”の叫びである。

10. 結語――「他人の人生」を降りる勇気

自分を取り戻す第一歩は、

“他人の人生を生きること”をやめる勇気を持つことだ。

「誰かに好かれたい」「誰かに認められたい」――

それは人間として自然な願いである。

だが、それに囚われすぎると、自分を失う。

“自分に気づく”とは、

他人の評価を気にしながらも、

最後は「私はこう感じる」「私はこう生きたい」と

自分の内なる声に従う覚悟である。

それは孤独を伴う道であり、同時に、自由への道でもある。

加藤諦三教授はこう結んでいる。

「自分を失うことほど悲しいことはない。

しかし、自分を取り戻すことほど、人を強くするものはない。」

第Ⅲ章 防衛機制と“自分を見ない”心の働き

――心は、痛みに耐えるために嘘をつく――

1. 「人は、自分から逃げるために最も複雑な方法を発明した」

人間の心は、**「自分を守る」ために驚くほど巧妙な装置を持っている。

それが、心理学でいう防衛機制(defense mechanism)**である。

これは、心がストレスや葛藤に直面したときに、自我(ego)を守るために働く無意識的な反応であり、

一種の“心の免疫反応”ともいえる。

だが、加藤諦三教授はここに重要な警鐘を鳴らした。

「防衛機制は、人を守るが、人を麻痺させる。

それは“感じないようにする”力であり、“生きないようにする”力でもある。」

つまり、人間は心を壊さないために“自分を見ない”ようにする。

しかし、“見ない”ことは一時の安らぎであり、長期的には“生きる力”を奪っていく。

本章では、その防衛機制の働きを臨床の現場から具体的に追いながら、

「なぜ人は自分を見ないのか」――その深層に迫る。

2. 「自分を守るために、自分を欺く」

ある女性クライアント・Nさん(34歳)。

彼女は、夫の浮気を知りながらも「別に平気です」と淡々と語った。

しかし、その言葉とは裏腹に、手は震え、目には涙がにじんでいた。

セラピストが静かに尋ねる。

カウンセラー「本当に“平気”ですか?」

Nさん「……たぶん、平気じゃないです。」

カウンセラー「どうして“平気”と言ったのでしょう?」

Nさん「“傷ついてる”と言ったら、惨めだからです。」

ここに、防衛機制の典型が見える。

彼女は“否認(denial)”を使って、現実の痛みを見ないようにしていた。

「平気」と言うことで、心が壊れないようにしていたのだ。

加藤教授は言う。

「人は、心が壊れそうなとき、自分をだますことで生き延びる。

それは、罪ではない。だが、いつまでも続けると、人は真実を見失う。」

3. 否認 ― 「そんなことは起きていない」

否認(denial)とは、現実を受け入れられないときに、

「そんなことはない」と無意識に否定してしまう心の働きである。

たとえば、余命宣告を受けた患者が「自分はまだ健康だ」と信じ込む、

失恋した人が「彼はまだ自分を好きだ」と思い続ける、

あるいは、暴力を受ける女性が「彼は本当は優しい」と言い張る。

これらはいずれも、否認によって“心の均衡”を保とうとする行為である。

ケース①:「母の死を認めない娘」

看護師をしていたRさん(28歳)は、母を突然の事故で亡くした。

葬儀の間も泣かず、淡々と振る舞っていたが、1年後、突然職場で倒れた。

医師から「ストレス性の失神」と診断され、心理カウンセリングに来たとき、

彼女は初めて「母が死んだ」という言葉を口にした。

「あの日、母が亡くなったって聞いたとき、頭の中で“ウソだ”って何度も繰り返してました。

でも、ウソじゃないと分かった瞬間に、心が壊れそうで……だから考えるのをやめたんです。」

否認は、心を守るための“非常用ブレーカー”のようなものだ。

しかし、それが長期化すると、「悲しみ」が「麻痺」へと変わり、

人は感情を失っていく。

加藤は言う。

「否認は必要だ。しかし、否認から“気づき”へと進まなければ、

その人は永遠に“心の現実”に帰れない。」

4. 投影 ― 「自分の中の影を、他人に見る」

次に取り上げる防衛機制は**投影(projection)**である。

これは、自分の中にある“受け入れがたい感情”を、他人に押しつける無意識の働きである。

たとえば、「自分が嫉妬している」ことを認めたくない人が、

「彼は私に嫉妬している」と感じる。

あるいは、自分が攻撃的であることを否定する人が、

「みんなが私を攻撃してくる」と感じる。

ケース②:「いつも人に怒りを感じる男性」

営業職のHさん(41歳)は、同僚の些細な行動にすぐ腹を立てた。

「彼はいつも人をバカにしている」「俺を軽視している」と憤る。

しかし、カウンセリングを重ねるうちに、

Hさん自身が他人を見下していることに気づいていった。

「本当は自分が他人を馬鹿にしてたんですね。

でも、それを認めるのが怖かったんです。

だから、他人のせいにしてた。」

投影とは、**“自分を見ないための鏡”**である。

その鏡に映るのは、いつも“他人の姿をした自分自身”だ。

加藤教授は言う。

「他人に腹を立てるとき、人はしばしば自分の影を見ている。

その怒りを外に向けるか、自分の成長に向けるかで人生は変わる。」

5. 合理化 ― 「仕方がなかった」「あれは正しかった」

合理化(rationalization)は、行動や失敗に対して“もっともらしい理由”をつけることで、

自分を納得させる防衛である。

たとえば、

・受験に失敗した学生が「本気じゃなかった」と言う。

・離婚した夫が「彼女が悪かった」と言う。

・仕事を辞めた人が「環境が悪かった」と言う。

それらの多くは、心を守るための自己正当化である。

しかし、同時に“気づくチャンス”を失わせる。

ケース③:「成功できなかった起業家」

起業に失敗したKさん(37歳)は、こう言った。

「日本の市場が悪いんです。景気が落ちてるから、誰だって無理ですよ。」

だが、話を掘り下げると、実際には資金管理の甘さや対人関係の問題があった。

加藤は言う。

「人は“自分が原因で失敗した”と認めることを恐れる。

だが、それを認めたときにしか、人は変われない。」

合理化は、“成長の入口を塞ぐ壁”である。

それは心を守るが、同時に可能性を閉ざす。

6. 置き換え ― 「怒りを他の場所にぶつける」

置き換え(displacement)とは、本来の対象に向けられるべき感情を、

より弱い立場や安全な対象に向けて発散する防衛機制である。

ケース④:「夫に怒れず、子どもに怒る母」

主婦のMさん(32歳)は、夫が家事を全く手伝わないことに不満を抱いていた。

しかし、夫に面と向かって怒ることができず、

代わりに子どもの小さなミスに激しく叱るようになった。

「夫に言えない怒りを、子どもにぶつけてたんですね……

あの子が泣くたびに、私の心のほうが泣いてたのに。」

加藤教授は、「怒りは悪ではない」と語る。

「怒りは、自分を守るための自然なエネルギー。

だが、怒りを感じることを恐れる人は、その力を歪んだ形で使ってしまう。」

怒りを“感じる”ことから逃げると、

それは他人を傷つけるか、自分を傷つける形で表出される。

“気づき”とは、怒りの矢印を他人ではなく“自分の内側”に向けて見ることである。

7. 反動形成 ― 「本当は嫌いなのに、優しくする」

反動形成(reaction formation)とは、

自分の中にある受け入れがたい感情(怒り・嫉妬・憎しみなど)を、

真逆の態度で覆い隠す心の働きである。

たとえば、

・嫌いな人に対して過剰に親切にする。

・恐れている対象に対して勇敢に振る舞う。

・性的な欲求を強く抑えて「清潔さ」にこだわる。

ケース⑤:「“いつも明るい人”の涙」

Oさん(女性・29歳)は、職場で「誰にでも優しい」「いつも笑顔」と言われていた。

だが、カウンセリングで彼女はぽつりと言った。

「本当は、誰も信じられないんです。

みんなを笑顔で包んでるけど、心の中では“誰か助けて”って叫んでる。」

彼女の笑顔は、孤独と不信感を隠す“防衛の仮面”だった。

加藤は指摘する。

「人は“強く見せる”ことで、自分の弱さを隠す。

だが、弱さを認めた人だけが、本当に強くなれる。」

8. 「防衛機制は悪ではない」

加藤諦三教授は、防衛機制を“悪”とは言わない。

むしろ、それは人間が生き延びるために必要な知恵である。

子どもが辛い現実に耐えるために使う防衛は、彼らの生命を守る。

「防衛は、心のシェルターである。

しかし、大人になってもそこに住み続ければ、光を見ることはできない。」

問題は、“防衛が目的化”することである。

現実を見ないことが習慣化し、“痛み”からの逃避が人生のスタイルになる。

そのとき、人は「生き延びている」が「生きていない」状態に陥る。

9. “気づき”が生まれる瞬間 ― 防衛からの脱出

防衛を脱ぐためには、まず“防衛している自分”に気づくことだ。

加藤はカウンセリングで、次のような会話を繰り返す。

加藤「あなたは怒っていないように見えますね。」

クライアント「はい、私は怒りません。」

加藤「“怒らない”というのは、“怒れない”ということではありませんか?」

この瞬間、沈黙が生まれる。

そして、その沈黙の中で人は“心の奥の怒り”に触れる。

涙とともに、心が解凍されていく。

“気づき”とは、冷たい氷の中に閉じ込められた感情が、

ゆっくりと温かい涙となって溶け出す過程なのだ。

10. 結語 ― 「自分を守るのをやめたとき、人は本当に癒される」

防衛機制は、人を壊さないための知恵である。

だが、それに頼りすぎると、人は“自分を感じない生き方”に慣れてしまう。

“感じない”ことは、“生きない”ことだ。

加藤諦三教授は、こう語っている。

「心の防衛をやめた人だけが、本当の愛を知る。

そして、本当の自分に出会う。」

“防衛”を脱ぐとは、“痛みを感じる勇気”を持つこと。

それは苦しいが、その苦しみの向こうに「生きる実感」がある。

人は、痛みを恐れなくなったとき、初めて自由になる。

第Ⅳ章 劣等感と自己否定の根にあるもの

――「私は愛されるに値しない」という心の呪い――

1. 「私は他人より劣っている」——人間の根底に潜む感情

人は、誰もが少なからず劣等感を抱いている。

それは「他人より優れていない」「自分は価値がない」という感情であり、

社会という鏡の中で自分を測るとき、必ず生まれる。

だが、加藤諦三教授は言う。

「劣等感とは、“他人と比べる病”である。

その病にかかった人は、他人の人生を生き、自分の人生を失う。」

この“他人と比べる病”は、現代社会においてほとんどの人が感染している。

SNSでの比較、職場での競争、恋愛や結婚における「スペック競争」——

私たちは、他人の幸福を基準に自分の価値を測る。

しかし、加藤はこう問いかける。

「あなたが劣っているのではない。

あなたが“自分でない誰かになろうとしている”から苦しいのです。」

この言葉にこそ、彼の“劣等感心理学”の核心がある。

2. 劣等感の源は「愛されなかった記憶」にある

心理学的に、劣等感の根は自己否定感にある。

「自分はダメだ」「自分には価値がない」と感じる心の奥には、

しばしば幼少期に十分に愛されなかった経験が潜んでいる。

「子どもの心にとって、愛されることは“存在を認められること”である。

その経験が欠けると、人は一生“愛される努力”を続ける。」(加藤)

ケース①:「頑張らないと、愛されない」

女性・Aさん(30代)は、常に「完璧でいなければならない」と自分を追い詰めていた。

仕事でも家事でも“失敗してはいけない”という緊張感に苦しみ、夜は眠れない。

Aさん「小さいころから“いい子”って言われるのが嬉しかったんです。

でも、褒められないと不安で……。」

カウンセラー「もし“いい子”じゃなくても、お母さんはあなたを愛してくれましたか?」

Aさん「……分かりません。怒られないようにするのが精一杯で……。」

Aさんにとって「愛される」とは「期待に応えること」だった。

その結果、彼女は**「頑張らないと愛されない」**という信念を心に刻んでしまった。

この“条件付きの愛”こそが、劣等感の最初の種子である。

彼女の中では、“できない自分”=“愛されない自分”であり、

失敗は“存在の否定”と直結していた。

3. 「他人の評価」という麻薬

劣等感の強い人は、他人の評価をエネルギー源にして生きる。

「褒められる」「認められる」と一瞬安心するが、

それが途切れると、すぐに不安に襲われる。

加藤は指摘する。

「劣等感の人は、他人の承認という麻薬を打ち続けていなければ生きていけない。

しかし、その麻薬は“自分を感じない”ための鎮痛剤でもある。」

ケース②:「上司の一言で崩れる自信」

Bさん(男性・40代)は、大企業で働くエリート社員だった。

だが、上司から小言を言われると、その晩は眠れないほど落ち込む。

Bさん「自分では頑張ってるつもりなんですが……“お前はまだまだだ”って言われると、

まるで自分が全部否定された気がしてしまうんです。」

加藤はこう語った。

「あなたは“成果”を評価されたときしか、自分を認められない。

つまり、あなたの中に“自分を認めてくれる自分”がいない。」

劣等感の人は、自己評価の軸を外部に置いている。

“誰かが自分を認めてくれる”ことでしか、自分を存在させられない。

だが、それはまるで「他人の手に自分の命を預けている」ような生き方だ。

4. 「比較」という牢獄

現代社会の特徴は、「比較による自己定義」である。

他人より上か下か、勝ったか負けたか——。

SNSでは「幸せそうな他人」と自分を比較し、心が疲弊する。

心理学者アドラーもこう語った。

「劣等感とは、他人との比較から生まれるが、

成長とは、自分との対話から生まれる。」

ケース③:「友人の結婚報告がつらい」

Cさん(女性・35歳)は、周囲の友人が次々と結婚・出産するたびに心が揺れた。

「“おめでとう”って言いながら、心の中では泣いていました。

私も幸せなはずなのに、どうしてこんなに苦しいのか分からなくて……。」

彼女の心には、「他人の幸せは、自分の不幸を意味する」という誤った方程式が存在していた。

加藤はこう言う。

「比較の中でしか幸福を測れない人は、永遠に満たされない。

なぜなら、他人の幸福は“あなたの不幸の原因”ではないからです。」

“他人を基準に生きること”は、自分の人生の舵を他人に渡すことだ。

その結果、人は自分の感情を感じる力を失う。

“他人より上か下か”というゲームの中でしか、自分の存在を確認できなくなる。

5. 劣等感の二つの顔:「過剰な努力」と「逃避」

劣等感には、二つの典型的な表れ方がある。

それが、「過剰な努力」と「逃避」である。

過剰な努力型:常に完璧を求め、他人より上を目指すことで安心を得ようとする。

逃避型:最初から勝負を避け、「どうせ無理」「自分には才能がない」と諦める。

どちらも、「自分を守るための戦略」であるが、根は同じだ。

それは、「愛されない自分への恐怖」である。

ケース④:「頑張り続けて燃え尽きた男」

Dさん(男性・45歳)は、仕事で高い評価を得ていたが、ある日突然うつ病を発症した。

「頑張らなければ価値がない」という信念が、彼を追い詰めていた。

Dさん「自分が休んだら会社が回らないと思ってたんです。

でも本当は、“自分が必要とされなくなるのが怖かった”だけでした。」

彼は、他人から必要とされることでしか“存在意義”を感じられなかった。

加藤は言う。

「劣等感の人は、他人の期待に応えることでしか、自分を生きられない。

だからこそ、“頑張ること”が自己防衛になってしまう。」

努力が美徳として賞賛される社会では、この“病的努力”が見過ごされがちである。

だが、それは「生きるための努力」ではなく、「見捨てられないための努力」なのだ。

6. 「自己否定」は、親の声の残響

臨床心理の現場で、自己否定の根源を探ると、

多くの場合、“内なる親の声”が見えてくる。

「お前はまだまだだ」「もっと頑張れ」「怠けている」「恥ずかしくないの?」

これらの言葉は、成長してからも無意識の中で繰り返される。

まるで“心の中に住み続ける親”のように、

その声が絶えず自分を責め立てる。

加藤はこの現象を「内在化された否定の声」と呼んだ。

「大人になっても、自分を責めているのは他人ではない。

子どものころの“否定された記憶”が、心の中で再生されているのです。」

ケース⑤:「心の中の父親」

Eさん(女性・39歳)は、常に「自分はダメだ」と感じていた。

成功しても喜べず、ミスをすれば極端に落ち込む。

Eさん「何かうまくいっても、“これくらい当然”って自分で言ってしまうんです。」

セラピーの中で、彼女は幼少期の記憶を語った。

「父はいつも完璧で、私の失敗を許さなかった。」

その“父の声”が、今も彼女の心の中で鳴り響いていたのだ。

7. 社会構造としての「自己否定」

現代社会は、“自己否定を生産する仕組み”になっている。

学校では「平均点以下=劣等」、

会社では「成果が出ない=無能」、

SNSでは「注目されない=価値がない」。

人間の価値を“数値”や“評価”で測る文化は、

心を常に不安にさらしている。

加藤は社会学的な視点からもこう批判している。

「現代社会は、“自信のない人間”をつくることで成り立っている。

自信のない人ほど、商品を買い、他人の言葉に従い、権力に従順になる。」

つまり、劣等感は“個人の問題”ではなく、“社会の構造的副産物”でもある。

自己否定は、消費社会にとって都合が良い。

「あなたにはまだ足りない」と思わせ続けることで、

人は“欠乏の消費”を繰り返すのだ。

8. 劣等感からの回復――「あるがままの自分」を受け入れる

劣等感を癒す道は、“他人に勝つこと”ではない。

それは、“自分に戻ること”である。

加藤教授は、こう語る。

「劣等感の人は、“何者かになろう”として苦しむ。

だが、癒しは“何者でもない自分”を許すところから始まる。」

ケース⑥:「“ありのまま”を学んだ女性」

Fさん(女性・33歳)は、長年「自分を変えたい」と思い続けていた。

セラピーで彼女が最後に言った言葉は印象的だった。

「私は、変わらなくてよかったんですね。

ただ“自分を責めるのをやめる”だけで、心が軽くなりました。」

“変わる”のではなく、“気づく”。

“克服する”のではなく、“受け入れる”。

それこそが、劣等感から自由になる道である。

9. 「愛される」から「愛する」へ

加藤諦三教授が繰り返し強調するのは、

「愛されたい人は愛せない」という逆説だ。

「劣等感の人は、“愛されること”に執着する。

だが、愛とは奪うことではなく、与えることである。」

“愛されたい”という欲求の裏には、

「自分には愛を与える力がない」という自己否定がある。

しかし、自分を認めた人は、自然と他人を愛することができる。

なぜなら、自分の存在がすでに“満たされたもの”になるからだ。

10. 結語 ― 「あなたはすでに価値ある存在である」

劣等感とは、“他人と比べることで失った自己価値感”である。

その回復の道は、外に向かうのではなく、内に戻ること。

「誰かより優れていることが、あなたの価値ではない。

あなたが“あなたである”こと、それ自体が価値である。」

“ありのままの自分”を認めることは、決して甘やかしではない。

それは、“自分を赦す勇気”であり、“人生を引き受ける覚悟”である。

加藤諦三教授の言葉に、この章を託そう。

「あなたが自分を否定している限り、世界もあなたを否定する。

あなたが自分を愛したとき、世界はあなたを抱きしめる。」

第Ⅴ章 他人依存から自立への道

――“あなたがいないと生きられない”という幻想を超えて――

1. 「愛」と「依存」は似て非なるもの

現代社会では、「人を必要とすること」は美徳とされる。

恋愛でも結婚でも、「あなたがいないと生きていけない」という言葉は、

一見ロマンチックに響く。

だが、加藤諦三教授はその言葉に潜む危うさを指摘する。

「“あなたがいないと生きていけない”というのは、

愛ではなく、依存である。」

依存とは、“自分の心の穴”を他人で埋めようとする行為だ。

自分を愛せない人が、他人に「愛してほしい」としがみつく。

そしてその関係は、しばしば苦しみと支配、恐怖と執着に変わる。

真の愛とは、相手に寄りかかることではなく、

相手を自由にさせながら、自分も自由でいられる関係である。

2. 依存の心理構造 ― 「愛されなかった心の飢え」

依存の根底にあるのは、**「愛されなかった記憶」**である。

子どものころに十分な愛情を受け取れなかった人は、

心の中に「空洞」を抱える。

「親に受け入れられなかった子どもは、

大人になって“他人に受け入れられようとする人生”を生きる。」(加藤)

ケース①:「彼に嫌われるのが怖くて息ができない」

Eさん(女性・29歳)は、交際中の恋人に強く依存していた。

「彼が返信をくれないだけで、心臓が締めつけられるようになる」と言う。

Eさん「彼が“忙しい”って言うと不安で、仕事中もずっと携帯を見ちゃうんです。」

カウンセラー「彼があなたを見ていないと、何が怖いのですか?」

Eさん「……私が“いない人間”になる気がするんです。」

彼女の中では、愛されないこと=存在が消えることだった。

それは幼少期の母親の無関心に由来していた。

母親が仕事で忙しく、泣いても抱きしめてもらえなかった記憶が、

彼女の中に「私は愛されない」という根深い信念を植えつけていたのだ。

依存とは、過去の「愛されなかった自分」が、今の人間関係に蘇る現象である。

その人は「今の相手」を愛しているように見えて、

実は「過去の傷を癒してくれる誰か」を探している。

3. 「他人に必要とされる」ことでしか生きられない人

依存のもう一つの形は、“他人を助けることで自分の存在価値を確認する”タイプである。

いわゆる**「共依存(codependency)」**だ。

ケース②:「世話を焼かずにいられない」

Fさん(女性・45歳)は、夫のアルコール依存症に長年悩んでいた。

しかし、離婚することは考えられなかった。

Fさん「あの人がいなくなったら、私は何のために生きるのか分からなくなるんです。

私がそばにいなきゃ、あの人はもっとダメになる。」

だが実際には、夫の問題を“支える”ことで、

彼女自身も依存の関係に絡め取られていた。

「相手がダメなほど、私は必要とされる」という矛盾した満足。

加藤教授は共依存をこう分析する。

「共依存の人は、“愛される”ことではなく、“必要とされる”ことで安心を得る。

彼らは他人の問題を救うことで、“自分が価値ある存在だ”と感じる。」

しかしそれは、“他人の人生を生きている”状態だ。

他人の問題を解決しているようでいて、

実際には“自分の空虚さ”を忘れるために、他人に巻きついている。

4. 「他人依存」がもたらす心理的な破綻

依存関係にある人の心の特徴は、

「愛されたい」と「見捨てられたくない」という二つの恐怖の間で揺れていることだ。

愛されたいと願いながらも、愛されると不安になる。

なぜなら、愛されることは「失うことへの恐怖」を伴うからだ。

ケース③:「好きなのに苦しい」

Gさん(女性・33歳)は、恋人と一緒にいるときも安心できなかった。

「彼の顔色ばかり気にして、“嫌われてないかな”“怒ってないかな”と考えてしまう。

一緒にいるのに孤独なんです。」

このような人は、相手との距離が近づくほど不安になる。

それは「相手を失うこと」よりも、「自分を失うこと」が怖いからだ。

加藤教授はこの状態を、**「擬似的な一体化」**と呼んだ。

「依存とは、相手の中に自分を溶かしてしまうこと。

それは一見“愛の融合”のようでいて、実は“自己喪失”である。」

5. 依存を強める「罪悪感」と「恐怖」

依存する人は、自分を犠牲にしてまで他人に尽くす。

だが、その根には罪悪感が潜んでいる。

「自分が相手を助けないと、見捨てられる」

「相手を怒らせたら、愛されなくなる」

この“恐怖”が、依存を永続させる。

ケース④:「NOが言えない女」

Hさん(女性・27歳)は、恋人に何を言われても断れなかった。

「嫌なことでも“いいよ”って言ってしまうんです。

断ったら、“もう嫌われた”って思ってしまって。」

彼女の無意識には、「拒絶=愛の喪失」という構図が根づいていた。

つまり、“自分の意志を持つこと”が、“愛を失うこと”と結びついている。

加藤は言う。

「依存の人は、“愛されるために自分を消す”。

だが、自分を消して得た愛は、やがて消える。」

6. 「他人をコントロールしたい心理」もまた依存である

一見、自信に満ちて他人を支配しようとする人も、

実は“依存の裏返し”である場合が多い。

ケース⑤:「束縛する男」

Iさん(男性・35歳)は、恋人の行動を逐一チェックしていた。

「彼女が誰と出かけたか、何時に帰るか、全部知っておかないと落ち着かない。」

彼の「支配欲」は、実は「見捨てられる不安」だった。

彼にとって、“相手をコントロールできること”が“愛されている証拠”だったのだ。

加藤教授はこう分析する。

「支配欲の根底には、愛への不安がある。

相手を自由にさせることが怖いのは、自分が見捨てられるのを恐れているからだ。」

依存とは、**「愛を装った支配」**でもある。

“相手を失いたくない”という不安が、いつの間にか“相手を縛りたい”という欲望に変わる。

そしてその関係は、互いを蝕み、息苦しいものになっていく。

7. 「自立」とは、“孤独を引き受ける力”である

では、人はどのようにして依存から抜け出し、自立に至るのか。

加藤諦三教授は、「自立とは、孤独を引き受ける勇気である」と定義している。

「孤独を恐れる人ほど、他人にしがみつく。

しかし、孤独を受け入れた人だけが、他人を本当に愛せる。」

自立とは、他人を必要としないことではない。

むしろ、「一人でいられるからこそ、他人と共にいられる」状態のことだ。

ケース⑥:「別れて初めて、自分に出会った」

Jさん(女性・30歳)は、長年の恋人との別れを経て深い喪失を経験した。

しかし、その後こう語った。

「最初は彼がいないと死にそうでした。でも、少しずつ自分の時間を取り戻すうちに、

“私、こんなに本が好きだったんだ”って思い出しました。

彼がいない寂しさの中で、初めて“自分”に出会った気がします。」

依存が消えるとき、人は“自分を取り戻す”。

孤独は、決して敵ではない。

それは、“自分の心の声が最もよく聞こえる場所”である。

8. 自立へのステップ ― 加藤諦三的プロセス

加藤教授は、自立を次の三段階で整理している。

気づきの段階

「自分は依存していた」と認める。

他人を“愛している”と思っていたが、実は“依存していた”と理解する勇気を持つ。

感情の再生段階

押し殺していた感情(怒り、悲しみ、寂しさ)を感じ直す。

依存の裏には、必ず“愛されなかった悲しみ”がある。

それを感じることを恐れず、涙とともに癒していく。

新しい愛の段階

「相手に何をしてほしいか」ではなく、「相手に何を与えられるか」を考える。

自分を満たすためではなく、相手を尊重する愛へと変化していく。

「愛されたい」から「愛したい」へ。

その転換こそが、人間の成熟である。

9. 「他人を愛せる人」は、「自分を愛せる人」

依存の人が最も欠いているのは、“自己受容”である。

自分を否定する人は、他人の愛を受け取ることができない。

どんなに愛されても、「こんな自分が愛されるはずがない」と心の底で感じている。

加藤は言う。

「他人を愛することは、自分を愛することの延長である。

自分を嫌っている人は、他人を支配することでしか関係を築けない。」

真の自立とは、自分を嫌わないことである。

自分の弱さ・未熟さを受け入れ、

「それでも私は生きていていい」と思えるとき、

人は初めて他人に優しくなれる。

10. 結語 ― 「誰かに頼らなくても、心が静かである」

自立とは、孤立ではない。

それは、「他人がいなくても、自分の心が穏やかでいられる状態」である。

「あなたがいなくても、私は私でいられる。

だからこそ、あなたを本当に愛せる。」

この静かな心の境地こそ、加藤諦三教授が説く“成熟した愛”の姿である。

依存を脱ぎ捨てたとき、人は初めて「与える愛」「自由な関係」「心の安定」を手にする。

「人は、他人にしがみつくのをやめたとき、本当の愛を知る。

そして、孤独の中で、自分を見つける。」

第Ⅵ章 “気づき”が生まれる瞬間――事例と臨床の現場から

――「私は私を生きていなかった」と涙する瞬間――

1. “気づき”とは、理性ではなく心の覚醒である

加藤諦三教授が「気づき」という言葉を使うとき、

それは単なる“理解”や“納得”を意味しない。

「人間が変わるのは、知識ではない。

心の奥で何かが“腑に落ちる瞬間”である。」

頭で理解していても、心が動かない限り、人は変わらない。

むしろ、“分かったつもり”が自己欺瞞を深めることさえある。

本章では、その「心が動く瞬間」――

つまり“気づき”が生まれる過程を、臨床の現場から描き出していく。

2. ケース①:「私は母の人生を生きていた」

クライアント:女性・35歳・会社員

彼女は外見も仕事も完璧で、周囲から“理想的な女性”と見られていた。

だが、カウンセリングの初回に彼女はこう語った。

クライアント「もう頑張るのに疲れました。

何をしても満たされないんです。」

加藤はしばらく沈黙したのち、柔らかく尋ねた。

加藤「誰のために頑張ってきたんですか?」

クライアント「……母のためです。」

彼女の目に、初めて涙が浮かんだ。

「母は厳しい人で、“女の子でも立派に働きなさい”と言っていました。

私は母を喜ばせるために、必死に努力してきたんです。」

加藤「あなたの人生は“あなたのもの”ではなかったんですね。」

その瞬間、彼女の体が小刻みに震えた。

そして、静かにこう呟いた。

「……私、母の夢を生きてきたんですね。」

この一言は、**心の“気づき”**の瞬間だった。

それは“理解”ではなく、“存在の発見”である。

「私は母ではない。私は私を生きたい。」

この意識の転換が、彼女の人生を静かに変えていった。

「気づきとは、“誰かの人生”から“自分の人生”に戻ることだ。」(加藤)

3. ケース②:「怒ってはいけない」と思っていた男

クライアント:男性・42歳・公務員

家庭でも職場でも“穏やかな人”として知られていたHさん。

しかし、内面では慢性的な頭痛と不眠に悩まされていた。

「怒りを感じると悪い人になる」と信じていた彼は、

自分の感情を常に抑え込んでいた。

セッションのある日、加藤が静かに言った。

加藤「あなたは、本当は誰に怒っているんですか?」

Hさん「……分かりません。」

加藤「“分からない”という言葉は、“感じたくない”という防衛の表現ですよ。」

その瞬間、彼の表情が揺れた。

沈黙が長く続いたのち、震える声で言った。

「……父です。小さいころ、何をしても怒鳴られて。

怒ることは“悪”だと思い込んでいました。」

その言葉と同時に、彼の目から大粒の涙が落ちた。

加藤は彼の沈黙を尊重しながら、そっと語った。

「怒ることは、悪ではありません。

自分の尊厳を守るために必要な感情です。」

この瞬間、彼の心の“麻痺”が溶けた。

防衛機制がゆっくりと外れ、抑圧されていた感情が流れ出す。

“怒り”を感じることは、“自分を取り戻す”第一歩である。

「怒れるようになったとき、人は初めて“生き始める”。」(加藤)

4. ケース③:「いい人」をやめた日

クライアント:女性・28歳・看護師

彼女は常に周囲の期待に応えようとする“いい人”だった。

「嫌われたくない」「迷惑をかけたくない」と、

他人に尽くすことで自分を保っていた。

ある日、彼女は職場で過労により倒れた。

それでも「迷惑をかけたくない」と復職しようとした彼女に、

加藤はこう告げた。

加藤「あなたは、誰のためにそこまで頑張るのですか?」

クライアント「……誰のためって……分かりません。

でも、やめたら“裏切り”になる気がして……。」

加藤「“いい人”をやめることは、裏切りではありません。

それは“自分を守る勇気”です。」

この言葉のあと、彼女は嗚咽を漏らした。

涙が止まらなかった。

「私、ずっと“いい人”を演じていました。

でも、本当は、もう疲れてたんです……。」

この瞬間、“気づき”が訪れた。

彼女は、他人の期待に合わせる人生を手放し始めた。

「いい人であること」と「優しい人であること」は違う。

前者は“他人のため”であり、後者は“自分からの愛”である。

5. 「気づき」は、沈黙の中で生まれる

加藤教授のカウンセリングの特徴は、「沈黙」を大切にすることだ。

沈黙とは、心が“言葉を探している時間”である。

そして、最も深い気づきは、沈黙の後に訪れる。

あるクライアントがこう語った。

「先生が何も言わない時間が、いちばん怖かったです。

でも、その沈黙の中で、自分の心の声が聞こえました。」

沈黙とは、カウンセラーの不在ではない。

むしろ、最も深い“同行”の形である。

「人は、誰かに黙って見守られるとき、

はじめて自分の心を語り出す。」(加藤)

6. ケース④:「“私は愛されていなかった”と認めた日」

クライアント:女性・31歳・教師

彼女は恋愛が長続きせず、いつも「私は愛されない」と嘆いていた。

だが、セッションを重ねるうちに、その根が母親との関係にあることが見えてきた。

加藤「お母さんにどんなふうに育てられましたか?」

クライアント「厳しかったけど、愛されてたと思います。」

加藤「“愛されてたと思う”のですね。」

しばらく沈黙が流れた。

やがて、彼女は小さな声で言った。

「……本当は、抱きしめてもらった記憶がないんです。」

その瞬間、彼女の頬を涙が伝った。

それは「悲しい」という感情ではなく、

“真実に触れたときの涙”だった。

加藤は静かに言った。

「あなたは、愛されていなかったのではなく、

“愛されたと思い込みたかった”のです。

でも今、真実に触れましたね。

そこから、愛が始まるのです。」

“気づき”とは、痛みを通して訪れる。

だが、その痛みは“癒しの入り口”である。

7. “気づき”の条件 ― 「感じる勇気」と「自己への信頼」

多くの人は、“気づく”前に心が揺れる。

怒り・悲しみ・恐れ――それらを感じたくないがゆえに、

人は長年、感情を抑圧し、麻痺させてきた。

しかし、加藤教授は言う。

「人が変わるのは、痛みを感じた瞬間である。

そして、痛みを避けようとする人は、一生変われない。」

“気づき”には、感じる勇気が必要だ。

感じるとは、言い訳をやめて、

自分の心に正直になること。

「私は寂しかった」

「私は怖かった」

「私は愛されたかった」

これらの言葉を口にできたとき、人は初めて「自分を取り戻す」。

8. “気づき”がもたらす変化 ― 「生き方が“選択”に変わる」

“気づき”が訪れると、人の生き方は“反応”から“選択”へ変わる。

これまで無意識に繰り返していた行動パターン――

怒る、逃げる、依存する――が、

「今度は違う選択をしてみよう」と意識的に変えられるようになる。

「気づくとは、人生のハンドルを他人から取り戻すことである。」(加藤)

たとえば、

・いつも“相手に合わせていた人”が、「今日は自分の意見を言ってみよう」と思える。

・“愛されたい人”が、「今日は自分から愛してみよう」と行動できる。

その小さな変化こそ、“自分を生きる力”である。

気づいた人の表情には、静かな光が宿る。

それは、「自分の人生を生き始めた人の顔」だ。

9. ケース⑤:「“私は間違っていなかった”と気づいた日」

クライアント:男性・50歳・元教師

長年、学校現場で理想を追い続けたが、組織の圧力に押されて退職した。

「自分の人生は失敗だった」と自責の念に囚われていた。

セッションの中で、彼はこう漏らした。

「あのとき、もっと我慢していれば、続けられたかもしれない。」

加藤は穏やかに言った。

「あなたは“我慢しなかった自分”を責めている。

でも、本当は“我慢しすぎた自分”を守るために辞めたんじゃないですか?」

その言葉を聞いた瞬間、彼の顔から血の気が引いた。

しばらく沈黙が続き、やがて涙が溢れた。

「……そうだ。私は間違っていなかったんだ。」

この“気づき”によって、彼は自己否定から解放された。

人は、自分の選択を赦したとき、過去を肯定できる。

そして、過去を肯定できたとき、未来を恐れなくなる。

10. 結語 ― 「気づき」とは“生まれ直し”である

“気づき”とは、知識ではなく、魂の体験である。

それは、古い殻が砕け、

「他人を生きていた自分」から「自分を生きる自分」へと変わるプロセスだ。

「人は、涙を流したあとでしか、生まれ変われない。」(加藤)

気づくことは、痛みを伴う。

しかし、痛みの中にこそ、真実がある。

それを受け入れた人は、もう同じ生き方には戻れない。

「人は、他人を変えることで救われるのではない。

自分に気づくことで救われる。」

加藤諦三教授の心理学の核心は、この一言に集約される。

“気づく”ことこそが、癒しであり、愛であり、生きることである。

第Ⅶ章 孤独と向き合う勇気

――「孤独を恐れる心」は、「自分を恐れる心」である――

1. 孤独を避け続ける人間は、自分を見失う

「人はひとりでは生きられない」と言われる。

それは事実だ。だが、**「孤独を恐れて他人にしがみつくこと」**は、

本当の意味で“生きる”ことではない。

加藤諦三教授は言う。

「孤独を避ける人ほど、他人に依存し、

そして他人の中で自分を失っていく。」

孤独は、心の闇ではなく、“自分という存在の証明”である。

人が自分に気づき、自分として立ち上がるためには、

一度、誰の声も届かない場所に立たなければならない。

それは“寂しさ”ではなく、“内なる沈黙”の体験である。

2. 「孤独恐怖」の正体は、「自己否定」である

多くの人が孤独を怖がるのは、

“ひとりになる”ことそのものが怖いのではない。

「ひとりになったときに自分と向き合わなければならないから」だ。

「孤独が怖い人は、自分が嫌いな人です。

だから、自分と二人きりになることに耐えられない。」(加藤)

現代人の多くは、“他人の中に逃げ込む”ようにして生きている。

常にスマホを握り、SNSを開き、

「誰かが自分を見てくれている」という感覚を確かめていないと不安になる。

だが、その安心感は幻だ。

他人に見られている間、人は決して“自分自身”ではいられない。

孤独を恐れるとは、結局、**「自己否定」**の裏返しである。

「ひとりの自分では価値がない」と信じている限り、

人は永遠に他人の目を必要とする。

3. ケース①:「誰かがいないと不安になる」

クライアント:女性・27歳・会社員

彼女は常に恋人がいなければ不安になった。

「別れたら、すぐに次の人を探してしまう」と言う。

クライアント「一人の夜が怖いんです。

誰かにLINEを送って、返事がないと、心が空っぽになる。」

加藤「“返事がない”とき、何を感じますか?」

クライアント「……自分が消えた気がします。」

その言葉に、彼女自身が驚いたようだった。

彼女は“孤独”が怖いのではなく、

「自分が存在していないと感じる瞬間」が怖かったのだ。

「他人がいないと自分を感じられない人は、

他人の目を通してしか自分を存在させられない。

それは“生きる”のではなく、“映されている”生き方である。」(加藤)

彼女はやがて、孤独を避けるのではなく、

“感じてみる練習”を始めた。

帰宅後、スマホを開かずに、静かな部屋で過ごす時間を作った。

最初は苦しかったが、少しずつ「自分の声」が聞こえてきた。

「孤独は、心の耳を開く時間である。」

4. 孤独を埋める“関係依存”

人はしばしば、孤独を消すために“人間関係”を利用する。

しかし、その関係の多くは「愛」ではなく「逃避」である。

恋愛に逃げ込む

仕事で忙しさに逃げる

家族に過剰に尽くす

これらはすべて、「自分と向き合わないための方法」だ。

加藤教授はこう語る。

「人は、孤独を避けるために他人を利用するとき、

必ずその関係を壊す。」

なぜなら、“逃避としての愛”は、

相手を必要とするほど、自分の自由を失うからだ。

ケース②:「尽くしすぎて壊れた関係」

Mさん(女性・38歳)は、恋人に尽くしすぎて、心身が疲れ果てた。

「彼のためなら何でもできると思っていました。

でも気づいたら、“彼の顔色”ばかり見ていたんです。」

彼女が本当に恐れていたのは、「彼を失うこと」ではなく、

「自分を失うこと」だった。

「孤独を避けるための愛は、必ず“自己喪失”を生む。」(加藤)

彼女は別れを経て、初めて“ひとりの時間”を持つ勇気を学んだ。

「最初は空虚でした。でも、だんだん心が穏やかになってきたんです。」

彼女の顔に浮かんだ笑みは、

“他人を失っても自分を失わない人”の穏やかさだった。

5. 「孤独を引き受ける」とは、「自由を取り戻す」ことである

加藤教授は、孤独を恐れずに受け入れる人を「成熟した人間」と呼ぶ。

「孤独を生きることは、自由を生きることです。」

人間関係の多くは、安心と引き換えに自由を失っている。

他人の期待に合わせ、波風を立てないように生きる。

だが、孤独を恐れない人は、他人の期待から解放される。

ケース③:「嫌われてもいいと思えた瞬間」

Sさん(男性・33歳)は、職場で“好かれること”を最優先にしてきた。

いつも周囲の顔色を見て行動し、自分の意見を言えなかった。

セッションのある日、加藤が言った。

「嫌われる勇気を持ちなさい。」

彼は最初、意味が分からなかった。

だがある日、会議で自分の意見を初めて口にした。

予想通り、上司に反対された。

しかし、不思議と心は静かだった。

「嫌われてもいいと思えたら、自分の中に“軸”ができました。」

孤独を恐れなくなった瞬間、人は強くなる。

「孤独を受け入れる」とは、「他人の承認がなくても自分を信じる力」を得ることなのだ。

6. 孤独は“成長の通過儀礼”

心理学的成長は、必ず孤独の時期を伴う。

それは「誰も理解してくれない」「何も分からない」時期。

だが、それは“壊れた”のではなく、“生まれ変わる前兆”である。

「孤独は、人間が新しい自分に生まれ変わるための“暗闇の子宮”である。」(加藤)

ケース④:「夫と別れて見つけた“自分の声”」

Tさん(女性・47歳)は、長年の結婚生活を終えた後、深い孤独に包まれた。

「朝起きても、誰もいない家が怖くて。」

彼女は、家族のために生きることが“自分の存在理由”になっていた。

加藤は彼女にこう言った。

「あなたは今、何もないように感じているかもしれません。

でも、それは“他人の人生”を脱いだ後の、

真っ白なキャンバスなのです。」

彼女はその孤独を避けずに、ただ静かに過ごした。

半年後、彼女はこう語った。

「あの時間があったからこそ、

“私は何を感じて生きたいのか”が分かるようになりました。」

孤独は、自己回復のための時間である。

孤独を耐えるのではなく、味わうこと。

その中で、人は「自分が何者であるか」に気づく。

7. 「孤独」と「孤立」は違う

孤独は内面の静寂であり、孤立は他人との断絶である。

孤独は人を豊かにするが、孤立は人を蝕む。

孤独を“恐れず”に過ごす人は、

むしろ他人と深くつながることができる。

なぜなら、他人に依存しないからこそ、

相手を尊重し、自由に愛することができるからだ。

「孤独を受け入れた人は、他人を束縛しない。

彼は“与える愛”を知っている。」(加藤)

8. ケース⑤:「孤独を分かち合える関係」

Kさん(男性・52歳)は、妻との関係に疲れていた。

「一緒にいても寂しい」と言う。

加藤はこう尋ねた。

「あなたは、妻に“自分の孤独”を見せたことがありますか?」

彼は黙った。

「妻を心配させたくなくて、いつも“平気なふり”をしていました。」

「孤独を隠す人は、他人と深く関われない。

孤独を語れる人だけが、真に他人とつながる。」(加藤)

その後、彼は妻に初めて「最近、寂しいんだ」と伝えた。

その夜、二人は久しぶりに沈黙の中で手を握り合った。

そこには、言葉を超えた“共有された孤独”があった。

孤独を恐れない人だけが、人と“共に”いられる。

9. 「孤独を愛する」という生き方

孤独を恐れない人は、人生を深く味わえる。

なぜなら、孤独の中でこそ、人は“存在そのもの”を感じるからだ。

「孤独とは、魂が自分の中心に帰る瞬間である。」(加藤)

孤独を愛するとは、静けさの中で、

自分の心の声を聴き、世界とつながる感覚を取り戻すことだ。

芸術家や思想家、宗教者たちは、皆この“孤独の創造力”を知っていた。

孤独は、人を閉ざすのではなく、むしろ他者と宇宙への感受性を開く。

「孤独は、心の成熟の証である。

そして孤独を受け入れたとき、人は初めて“自由な愛”を知る。」

10. 結語 ― 「孤独を抱きしめる人は、最も豊かに生きる」

孤独を避けて生きる人は、常に誰かに依存する。

しかし、孤独を抱きしめた人は、

もはや誰かにしがみつく必要がなくなる。

「孤独を愛せる人は、すでに幸福である。」

孤独とは、人生の空白ではなく、

“自己と出会うための神聖な静寂”である。

その静けさの中で、人は「本当の自分」に戻る。

「孤独は、愛の始まりである。

なぜなら、孤独を恐れない人だけが、他人を自由に愛せるから。」(加藤)

第Ⅷ章 “自分に気づく”という生き方の実践

――「生き方」とは、心の選択である――

1. 「気づく」とは、“生きる姿勢”である

加藤諦三教授が説く“自分に気づく心理学”は、

単なる「自己分析」ではない。

それは、「どう生きるか」という人生の根本姿勢である。

「人は“何をするか”ではなく、“どんな心で生きるか”によって幸福になる。」(加藤)

「気づく」とは、“無意識に流される生き方”をやめ、

自分の心の動きを意識的に見つめることである。

怒りが湧くとき、「なぜ怒っているのか?」と問い、

不安に襲われたとき、「何を恐れているのか?」と見つめる。

その繰り返しの中で、人は少しずつ“自己理解”を深めていく。

つまり、「気づく」とは、“自分の内側に光を灯すこと”である。

2. “自分を観察する目”を持つ

加藤教授は、人間の成熟をこう定義した。

「成熟とは、“自分を外から見る目”を持つことである。」

この“観察者の視点”を持てるようになると、

感情に飲み込まれずに、冷静に自分を見つめることができる。

例:

恋人に冷たくされて不安になったとき、

「なぜ私はこんなに不安になるのだろう?」と内省する。

→ 実は「愛されないこと」への過去の恐れが再燃している。

同僚に注意されて腹が立ったとき、

「なぜ私は怒っているのだろう?」と考える。

→ 実は「自分が無能だと感じること」が怖い。

このように、“感情の背景”を観察することで、

自分の無意識のパターンに気づき、自由になっていく。

「気づくとは、感情に溺れるのではなく、感情を理解することである。」

3. ケース①:「自分の中の“怖がりな子ども”に気づく」

クライアント:女性・32歳・営業職

彼女は上司に怒られると極端に落ち込み、数日間眠れなかった。

「頭では“たいしたことない”と分かっているのに、心が耐えられない」と言う。

セッションで加藤は静かに問いかけた。

加藤「怒られたとき、どんな気持ちが湧きますか?」

クライアント「怖くて……息が詰まる感じです。」

加藤「その“怖さ”は、どこかで感じたことがありますね。」

彼女は沈黙し、そして言った。

「小さいころ、父が怒鳴るたびに押し入れに隠れてました。」

その瞬間、彼女は涙を流した。

「上司に怒られた恐怖」は、実は「父に怒られた恐怖」だった。

“気づく”とは、現在の出来事の裏にある“過去の痛み”を見抜くことだ。

「感情は、過去の記憶の再生である。」(加藤)

この気づき以降、彼女は上司との関係に過剰反応しなくなった。

「怖いのは、あのころの“私の一部”なんだ」と理解できたからだ。

4. 「感情日記」で“心の流れ”を見つめる

実践的な第一歩として、加藤教授がすすめるのが感情の記録である。

例:

今日、怒りを感じたこと

今日、悲しかったこと

今日、嬉しかったこと

そして、それぞれにこう書き添える。

「私はなぜ、そう感じたのか?」

このシンプルな作業を続けることで、

「怒りの背景にある寂しさ」や、「不安の裏にある承認欲求」に気づくようになる。

「自分の感情を否定せず、丁寧に言葉にする人は、

心の中に“安心できる場所”をつくる。」(加藤)

感情日記は、心の鏡であり、

“気づき”を習慣化するための小さな瞑想でもある。

5. “自己受容”の実践 ― 「否定」ではなく「理解」

「自分に気づく」ことは、“自分を変えること”ではない。

それは、“自分を理解すること”である。

「人は、自分を理解したときにしか、変わることができない。」(加藤)

「私は弱い」「私は臆病だ」「私は嫉妬深い」

こうした側面を否定するのではなく、

「そう感じるのも、私の一部なんだ」と認めること。

ケース②:「完璧主義の女性」

Nさん(女性・30歳)は、常に「100点でなければ意味がない」と考えていた。

セッションで加藤が言った。

加藤「あなたの“完璧主義”は、誰を喜ばせるためのものですか?」

Nさん「……母です。怒られたくなくて。」

彼女は「完璧でない自分=価値がない」と信じていた。

その信念を理解した瞬間、

“完璧になろうとする努力”は“愛されたい努力”だったと気づいた。

理解が起きると、心は自然にやわらぐ。

「ありのままの自分」を少しずつ許せるようになる。

6. “孤独の時間”を生活に取り戻す

孤独は、気づきの源である。

だが現代人は、孤独を埋めるために情報・人間関係・仕事で自分を満たしてしまう。

「孤独を避けることは、自分を避けること。」(加藤)

実践法:

一日10分、“何もしない時間”を持つ。

SNS・テレビ・音楽などの刺激を断ち、静かに座る。

心に浮かぶ感情や思考を、ただ観察する。

最初は落ち着かない。

だが、その落ち着かなさこそが、“心が回復し始めている”サインである。

「静寂の中に、真の自己は現れる。」

孤独を“感じる訓練”を重ねるうちに、

他人といなくても、自分の存在が揺らがなくなる。

それは“内なる安心”の誕生である。

7. 「他人の評価を手放す練習」

「気づく」生き方の実践で最も困難なのは、

他人の評価に支配されないことである。

私たちは知らず知らずのうちに、

「人にどう思われるか」を中心に生きている。

「人の目を意識している限り、あなたは“他人の人生”を生きている。」(加藤)

実践ステップ:

“期待されている自分”をリスト化する

親・上司・友人など、他人から求められている自分を紙に書く。

“本当の自分”を言葉にする

「私はこうしたい」「私はこれが好き」と、他人抜きで考える。

“他人の失望”を受け入れる

自分を生きるとき、誰かをがっかりさせるのは自然なこと。

「他人を失望させる勇気を持てる人だけが、

自分の人生を生きられる。」(加藤)

8. “自分を大切にする”ことの誤解

自己中心と自己尊重は違う。

自己中心は他人を無視すること、

自己尊重は“自分を裏切らないこと”である。

「自分を大切にできる人だけが、他人を大切にできる。」

ケース③:「“自己犠牲”が愛だと思っていた主婦」

Oさん(女性・45歳)は、家族のためにすべてを犠牲にしてきた。

しかし、心はいつも空虚だった。

Oさん「家族のために尽くしてきたのに、誰も感謝してくれません。」

加藤「あなたは“感謝してもらうために”尽くしていたのでは?」

その言葉に、彼女はハッとした。

彼女の「愛」は、見返りを求める“承認依存”だった。

“自分を大切にする”とは、

自分の感情・欲求・疲れを尊重すること。

「NO」を言うことは、愛の拒絶ではなく、

自分を守る責任の表現である。

9. “気づき”を継続させるための3つの実践

加藤教授は、カウンセリングを終えたクライアントにこう言う。

「本当のセラピーは、ここから始まります。」

“気づく生き方”を持続させるには、

日々の中で「自分に戻る習慣」を続けることが大切である。

① 毎日の「自己対話」

朝や夜に、「今日、自分は何を感じたか」を数分間振り返る。

→ 自分の心の変化を可視化する。

② 「沈黙の時間」

週に一度、30分間、外界から離れて静かに過ごす。

→ 感情の沈殿物が浮かび上がり、気づきが深化する。

③ 「本音で話す練習」

信頼できる友人・伴侶・カウンセラーに、自分の弱音を素直に語る。

→ “ありのままの自分”を外に出すことで、心の防衛が緩む。

「気づきとは、一度きりの“悟り”ではない。

日々の心の掃除である。」(加藤)

10. 結語 ― 「自分を生きる」という革命

“自分に気づく”とは、

社会的な成功や他人の評価を超えて、

「自分を裏切らずに生きること」である。

それは、外的な変化ではなく、

内面の革命――“生き方の質”を変える覚醒である。

「人は他人を変えることで幸福になるのではない。

自分を理解することで、幸福になる。」(加藤)

“気づく”生き方とは、

・感情を正直に見ること、

・孤独を恐れないこと、

・自分を責めないこと、

・そして、自分を生きること。

この生き方を実践する人の表情には、

他人の承認ではなく、静かな自信が宿る。

「気づいた人は、もう他人の人生を生きない。

彼は“自分の心”に帰る。

そして、その人のまなざしは、誰よりも優しい。」

“気づき”とは、生きることそのものである。

それは、絶えず変わりながらも、

常に“自分に戻る”旅。

その旅こそ、加藤諦三教授が説いた

「人間が幸福になるための、最も確かな道」なのである。

終章 「気づき」から始まる人生の再生

――“もう一度、自分として生き直す”という奇跡――

1. 「再生」は、“破壊”のあとにしか訪れない

人は、何かを失ったとき、ようやく自分に戻る。

それは恋の終わりかもしれない。

仕事の失敗かもしれない。

信じていた価値が崩れる瞬間かもしれない。

けれど、加藤諦三教授は言う。

「破壊のあとにしか、再生は訪れない。」

私たちは、痛みを恐れて“古い自分”にしがみつく。

「このままでいい」と言いながら、心の奥では

“何かが違う”と感じている。

“気づく”とは、その違和感を見逃さず、

自分に誠実に向き合う瞬間である。

そして、その正直さこそが、人生を再生させる力になる。

「人は、自分を偽り続けるかぎり、幸福にはなれない。

だが、自分に正直になった瞬間、人生は静かに変わり始める。」(加藤)

2. “気づき”は、喪失を意味する

“気づく”という行為は、同時に“何かを失う”ことである。

人は、自分に気づいた瞬間、

もはや以前のようには生きられなくなる。

「もう他人のためだけに頑張れない」

「もう“いい人”を演じられない」

「もう“愛されるための私”ではいられない」

気づきとは、

“嘘の自分”を葬るための小さな死である。

だが、その死の向こうに、

“本当の生”が待っている。

「再生とは、古い自分の死を引き受ける勇気である。」

多くの人は、変化を恐れる。

だが、恐れを超えた先で初めて、

人は“自分の人生”を生き始める。

3. ケース①:「夫を失って、ようやく自分に出会った」

クライアント:女性・58歳・主婦

彼女は長年、家庭の中心に生きてきた。

「夫と子どもの世話をすることが私の人生でした。」

だが、夫が急逝したあと、彼女は深い喪失と虚無に包まれた。

「私は誰のためにも生きていない。

生きる意味が分からない。」

セラピーの中で加藤は、静かに言った。

「“誰かのために生きる”ことをやめて、

今度は“あなたのために生きる”ことを始めてください。」

彼女は泣きながらうなずいた。

「夫を失って初めて、私には“私の人生”があったことに気づきました。」

彼女は、悲しみを通して再生した。

それは“誰かを失った再生”ではなく、

“自分を取り戻した再生”である。

「喪失の中でこそ、人は本当の自己に出会う。」(加藤)

4. “気づき”のあとには、“静けさ”が訪れる

多くの人は、気づきのあとに「何をすればいいのか」と焦る。

だが、加藤教授は言う。

「気づいたあとは、何もしなくていい。

ただ静けさの中にいなさい。」

気づいた瞬間、心はゆっくりと回復を始める。

まるで、長年の緊張がほどけるように、

心の奥に“静かな平和”が生まれる。

それは、外の世界が何も変わらなくても、

内側がやわらかく変化している証拠だ。

「人は、世界を変えずに、自分の見方を変えるだけで、

人生の意味が変わる。」

“気づく”とは、“解決する”ことではない。

“問題の向こうにある自分の真実”を見ることだ。

5. 「愛すること」は、“気づいた人”だけにできる

加藤教授の思想を貫く中心は、常に「愛」である。

だが、彼が説く愛は、感情的な愛ではない。

それは、“自己の目覚め”としての愛である。

「気づいた人だけが、他人を自由に愛せる。

なぜなら、もう自分の欠乏を相手で埋めようとしないからだ。」

愛とは、“与える”ことではなく、“理解する”ことである。

他人を愛するとは、

「あなたはあなたでいい」と見つめることだ。

そして、その見つめ方を人は、

“自分自身を許したとき”に初めて学ぶ。

ケース②:「夫を許せなかった女性」

Rさん(女性・42歳)は、浮気した夫を許せなかった。

「裏切られた。絶対に許せない。」

彼女の怒りは2年以上続いた。

セラピーの終盤、加藤が言った。

「あなたは本当に夫に怒っているのではありません。

“自分を見捨てた自分”に怒っているのです。」

沈黙のあと、彼女は泣き崩れた。

「本当は、私が夫の目を怖がっていたんです……。」

彼女の怒りは、悲しみに変わり、やがて静まった。

そのあとで彼女は言った。

「もう彼を許そうと思います。

許すというより、理解できるようになりました。」

愛とは、相手を変えることではなく、

自分の心を広げることなのだ。

6. “再生”とは、「過去を抱きしめること」

“気づく”とは、過去を切り捨てることではない。

過去を抱きしめ、和解することだ。

「人は過去を否定することで強くなるのではない。

過去を理解することで、優しくなる。」(加藤)

ケース③:「虐待の記憶を抱いて生きる男性」

Tさん(男性・38歳)は、父親からの暴力の記憶に苦しんでいた。

「許せない。あの父を思い出すだけで息が詰まる。」

加藤は言った。

「あなたは父を許す必要はありません。

ただ、“あのときの自分”を抱きしめてあげなさい。」

Tさんは泣きながら言った。

「あのとき、助けてやれなくてごめんな……。」

その言葉とともに、彼の中で何かがほどけた。

怒りではなく、温かい悲しみが彼を包んだ。

それが“再生”だった。

彼は言う。

「あの記憶は消えません。でも、もう私を壊すことはありません。」

“過去を抱きしめる”とは、

痛みを否定せず、人生の一部として受け入れること。

それが“癒しの完成”である。

7. “気づき”の心理学から“生き方の哲学”へ

加藤諦三教授の心理学は、

単なる治療や分析ではなく、“生き方そのもの”の思想である。

「人間の幸福とは、“何を持つか”ではなく、

“どのように感じるか”で決まる。」

“気づく”とは、人生の外的条件を変えることではなく、

“心の向き”を変えること。

それは、“世界を見る眼”を変える革命である。

他人を責める代わりに、理解しようとする。

不安を押し殺す代わりに、感じきる。

孤独を避ける代わりに、受け入れる。

自分を否定する代わりに、抱きしめる。

それらはどれも、

「自分に気づいた人の生き方」そのものである。

8. “気づいた人”が持つ静かな強さ

“気づき”の果てにあるのは、激しい喜びではなく、

静かな強さである。

それは、他人に勝つ力ではなく、

自分に負けない力。

他人を支配する力ではなく、

他人を理解しようとする柔らかさ。

「本当に強い人とは、

自分の弱さを否定しない人である。」(加藤)

“気づいた人”の顔には、

苦しみを超えた人だけが持つ深い優しさがある。

その人は、もう他人を裁かない。

他人を見下さない。

そして、何よりも――自分を責めない。

その優しさこそ、人間が辿り着く成熟の形である。

9. ケース④:「“気づき”を生きる日常」

Wさん(女性・36歳)は、かつて「愛されたい」と苦しんでいた。

だが、気づきを経た今、こう語る。

「愛されたいと思う気持ちはまだあります。

でも、もう“それが私の価値”ではないと思えるんです。」

彼女は、他人の言葉に一喜一憂しなくなった。

自分の時間を大切にし、静かな孤独を楽しむようになった。

「幸せは、誰かにもらうものではなく、

自分の中で感じるものだと分かりました。」

“気づき”を生きるとは、特別なことではない。

それは、日常の中で、

自分の心を見つめ、正直に選び続けることである。

「今日も、私は私のままでいい。」

その言葉が、彼女の新しい祈りになった。

10. 結語 ― 「人生は、気づいた瞬間に再び始まる」

人は、過去を変えることはできない。

しかし、「過去を見る目」を変えることはできる。

その瞬間から、人生は再び始まる。

「人は、“もう一度生き直す”ことができる。

それは、昨日までの自分を否定することではなく、

昨日までの自分を理解し、抱きしめること。」(加藤)

“気づき”とは、人生の終わりではなく、

新しい始まりである。

痛み、孤独、涙――

そのすべてが、私たちを自分に導く道標だった。

そして最後に、加藤諦三教授のこの言葉を胸に刻もう。

「あなたが自分を愛するようになったとき、

あなたの人生は静かに、美しく、再び始まる。」

🌿 ――おわりに――

“気づき”とは、人生の中で最も静かな革命である。

それは誰にも見えない場所で起こる、

「心の再生」の瞬間だ。

あなたがもし今、苦しみの中にいるなら、

それは“再生”の前触れである。

痛みを恐れず、孤独を受け入れ、

自分の心に正直に生きてほしい。

なぜなら――

気づくことからしか、真の幸福は始まらない

からである。