フロイトの「夢判断」〜無意識への扉〜https://www.cherry-piano.com

投稿日:

ショパン・マリアージュ

(恋愛心理学に基づいたサポートをする釧路市の結婚相談所)

お気軽にご連絡下さい!

TEL.0154-64-7018

FAX.0154-64-7018

Mail:mi3tu2hi1ro6@gmail.com

URL https://www.cherry-piano.com

序論:夢とは何か?

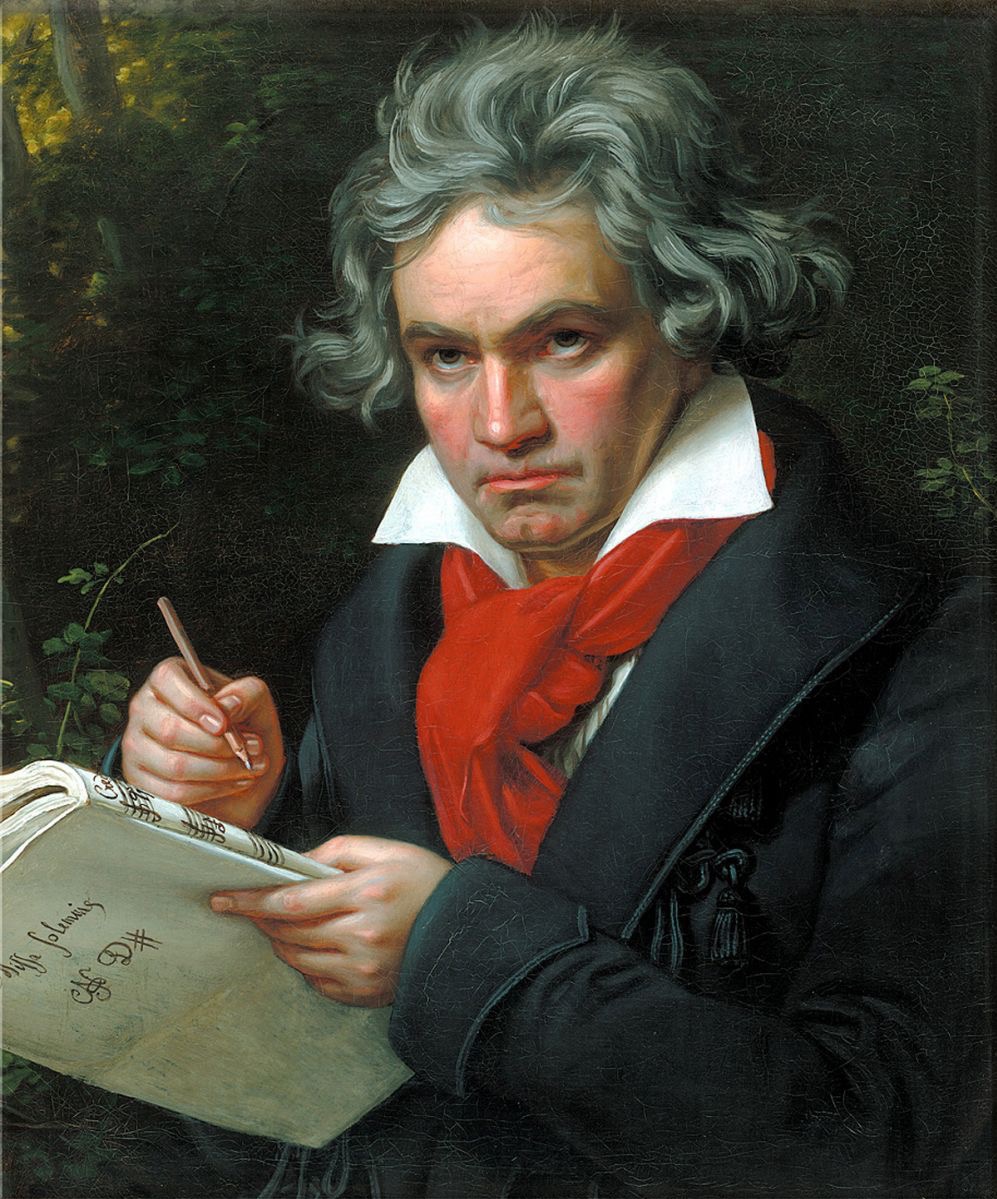

夢は古来より神秘的なものとされ、宗教的・文化的な文脈で解釈されてきた。古代ギリシャでは神託とされ、中世では悪魔の囁きと捉えられることもあった。しかし、ジークムント・フロイト(Sigmund Freud)は夢を心理学的・科学的な視点から解釈し、夢を「無意識への王道」と位置づけた。 本稿では、フロイトの夢判断の理論的枠組みを概説し、彼の分析手法や具体的な夢の事例を交えながら詳細に論じていく。

第一章:フロイトの夢判断の理論的枠組み

1.1 無意識の概念

フロイトの精神分析学の基礎には「無意識」の概念がある。彼は人間の精神を三層に分けた。

・意識(conscious):現在自覚している思考や感情。

・前意識(preconscious):容易に意識に浮上できる記憶や知識。

・無意識(unconscious):抑圧された欲望や記憶が蓄積される領域。

夢は無意識の内容が象徴的な形で表出するものであり、その解釈によって抑圧された願望や心理的葛藤を探ることができる。

1.2 顕在夢と潜在夢

フロイトは夢を「顕在夢(Manifest Content)」と「潜在夢(Latent Content)」に分けた。

顕在夢:覚醒時に記憶される表面的な夢の内容。

潜在夢:夢の真の意味や抑圧された無意識の願望。

夢判断とは、顕在夢から潜在夢を解釈する作業に他ならない。

1.3 夢の仕事(The Dream-Work)

夢の内容が変形されるプロセスを「夢の仕事」と呼び、以下の要素を含む。

圧縮(Condensation):複数のイメージや概念が一つの夢の要素に凝縮される。

置換(Displacement):心理的に重要な要素が、無関係なものに置き換えられる。

象徴化(Symbolization):欲望や葛藤が象徴的なイメージで表される。

二次加工(Secondary Revision):夢が論理的な物語としてまとめられる。

第二章:夢の具体的な分析

2.1 フロイト自身の夢「標本夢」

フロイトは、自身の夢を分析することでその理論を確立した。代表的なものが「標本夢(Der Traum von Irma's Injektion)」である。

この夢の中で、フロイトは患者のイルマに注射をするが、彼女の容態が悪化する。彼は医師仲間とその責任について議論するが、最終的に自分の責任ではないことが判明する。

フロイトはこの夢を分析し、「自分の治療の失敗を否定したい」という願望が反映されていると結論付けた。これは「夢が願望充足である」という彼の基本仮説を裏付けるものである。

2.2 臨床例:「狼男」の夢

「狼男」と呼ばれる患者の夢は、フロイトの臨床例の中でも特に有名である。

この患者は、幼少期に「白い狼が木に座ってこちらを見ている」という夢を繰り返し見ていた。フロイトはこの夢を分析し、患者の無意識には幼児期のトラウマ(親の性行為を目撃した記憶)が抑圧されており、それが「白い狼」として象徴化されたと結論付けた。

第三章:夢分析の意義と発展

3.1 夢分析の実践

フロイトは自由連想法を用い、患者が夢の要素について自由に語ることで潜在夢の解釈を試みた。この方法により、患者自身が自覚していなかった心理的葛藤が浮かび上がる。

3.2 フロイトとユングの夢解釈の違い

フロイトの弟子であったカール・ユングは、夢解釈において異なるアプローチを取った。

フロイト:夢は個人の無意識の抑圧された欲望を表す。

ユング:夢は「集合的無意識」の表れであり、元型(Archetype)を通じて普遍的な意味を持つ。

この違いは、夢分析の方向性に大きな影響を与えた。

第四章:夢判断の批判と現代的意義

4.1 夢判断の科学的妥当性

フロイトの夢判断は批判の対象となることも多い。

実証性の欠如:夢分析の結果は主観的であり、客観的に検証するのが困難。

神経科学との対立:現代の脳科学では、夢は主に記憶の整理過程と考えられている。

4.2 夢分析の文化的影響

フロイトの夢解釈は、文学・映画・芸術に広く影響を与えた。

ダリの「記憶の固執」:夢の象徴主義が反映されている。

映画『インセプション』:夢の階層構造や無意識の概念をテーマとする。

結論:夢分析の未来

フロイトの夢判断は、精神分析の礎を築いた重要な理論である。しかし、現代の科学的知見と照らし合わせると、その全てが受け入れられるわけではない。それでも、夢が人間の無意識に深く根ざした現象であることは疑いようがなく、精神医学や心理療法において今後も重要な研究領域であり続けるだろう。

フロイトが提唱した「夢が無意識への王道である」という考えは、今なお多くの人々にとって興味深い謎を秘めている。

ショパン・マリアージュ

(恋愛心理学に基づいたサポートをする釧路市の結婚相談所)

お気軽にご連絡下さい!

TEL.0154-64-7018

FAX.0154-64-7018

Mail:mi3tu2hi1ro6@gmail.com

URL https://www.cherry-piano.com

ショパン・マリアージュ

ショパン・マリアージュ

(恋愛心理学に基づいたサポートをする釧路市の結婚相談所)

お気軽にご連絡下さい!

TEL.0154-64-7018

FAX.0154-64-7018

Mail:mi3tu2hi1ro6@gmail.com

URL https://www.cherry-piano.com

ショパン・マリアージュWebサイト